測れないものは設計できない ―― RF開発の変わらぬ課題、その新たな解決策:NIWeek 2012現地リポート

無線技術のユビキタス化が進んでいる。かつてに比べて、採用の技術的なハードルもコストも低くなった。しかし無線を扱う製品の開発現場には、今も昔も変わらぬ課題が突き付けられている。製品の複雑化と開発サイクルの短期化の中で、設計にフィードバックできる無線特性の評価指標をいかに計測するか。その解をもたらすのは、意外にも“ムーアの法則”だ。

RF(高周波)の電磁波を利用した無線技術は今、我々の身の回りにあふれ返っている。携帯電話に代表される通信分野や、テレビ・ラジオなどの放送分野だけではない。エンドユーザが存在を意識しないような用途にも、無線技術が数多く使われている。例えば、自動車のタイヤの空気圧を監視するシステム(TPMS)から、家庭用の室温調整機(サーモスタット)、次世代の薬箱に至るまで、枚挙にいとまがない。

ユビキタス化する無線技術 無線技術を利用するさまざまなアプリケーションを示した。今や無線技術を利用するのは携帯電話やレーダーだけではない。ゲーム機から、白物家電、ヘルスケア機器、医療用の体内埋め込み機器に至るまで、極めて多様なアプリケーションに応用が進んでいる。利用コストの低減も著しく、無線技術はまさに「ユビキタス」な存在になりつつある。この図に示したのはそうしたアプリケーションの事例で、左から順に、自動車のタイヤ圧力監視システム、家庭用サーモスタット、次世代薬箱である。画像の出典:左から順にドイツのContinental社、米国のNest Labs社、米国のVitality社(クリックで画像を拡大)

ただ、無線技術の長い歴史を振り返ってみれば、このように極めて広い普及を果たしたのは比較的最近のことだ。1895年にイタリアの電気技術者グリエルモ・マルコーニが無線電信の実験を成功させて以来、100年ほどの長きにわたり、無線技術はごく一部の専門家のものだった。無線技術を使った装置を設計するのは無線の専門家であり、その装置を使うのも無線の専門家という構図だ。携帯電話の普及が加速し、一般消費者にとっても無線技術が身近な存在になったのは、1990年代に入ってからである。

その後、現在に至る20年ほどの間に、無線技術は劇的な進化を遂げた。携帯電話に加えて、無線LANやBluetoothといった近距離無線通信向けの規格も普及した。通信容量を拡大する高度な変調方式が提案され、それを商業的に許容できるコストやサイズで実装できるようになった。消費電力を低く抑えられる方式の実用化も進んだ。こうした数々の取り組みによって、無線技術は極めて多様なアプリケーションに組み込めるようになったのである。利用コストの低減もどんどん進む。今では、無線技術を搭載した機器を設計するのも、それを利用するのも、無線技術の専門家だけではない。一昔前に比べると、状況は一変した。

RF開発のドグマは今も昔も変わらない

しかし、今に至っても変わっていないこともある。それは、無線領域の開発に携わるエンジニアに突き付けられた課題 ―― “測れないものは設計できない”だ。

無線開発では、あらゆる場面で“測る”ことが不可欠である。部品個々の開発でも、それらを組み合わせて構築するシステムや機器の開発でも、組み上げたシステムを運用現場に据え付けたり、その実運用の環境で機器の性能を評価したりする場面でも、何かしらの評価指標を計測し、それをフィードバック情報として活用しなければ、最適な設計は不可能だ。具体的な評価指標としては、例えばトランジスタの雑音指数や出力電力、各種受動部品や伝送線路などのSパラメータ、システムや機器の変調精度(EVM)や隣接チャネル漏えい電力比(ACPR)などが挙げられる。

評価指標となるこれらの特性を実際に計測し、設計者が理解できる形でデータを可視化できなければ、最低限のコストで仕様を満たせるような設計を見出したり、現行の設計に改善を施したりすることは不可能だ。この“ドグマ”は、無線技術がいかに進展しても変わらない。

高度な無線通信機能が1枚の半導体チップに集積されるようになった現在、無線技術を利用するハードルはかつてに比べて大幅に低くなった。半面、そうしたチップも、それを組み込む機器やシステムも、複雑度が大幅に高まるとともに、開発サイクルの短縮が進行しているのが実情だ。無線開発に携わる設計者は、「測って・可視化して・設計する」という一連のプロセスを、以前よりも高速に回すことを強いられている。しかも、無線技術が高度化した結果、旧来の計測機器では測ること自体が難しい特性や、工業的に許容できる時間の制約の中では現実問題として測れないような評価指標もある。しかし、それらを何とかして測らなければ、設計を進められないのである。

無線開発に携わるエンジニアに突き付けられた変わらぬ課題。その解決策はどこにあるのか――。NIWeek 2012では、RF・無線領域のソリューション強化に注力するナショナルインスツルメンツ(NI)が、基調講演のステージと専門分野の技術セッション「RF and Wireless Summit」を通じて新しいコンセプトを示した。

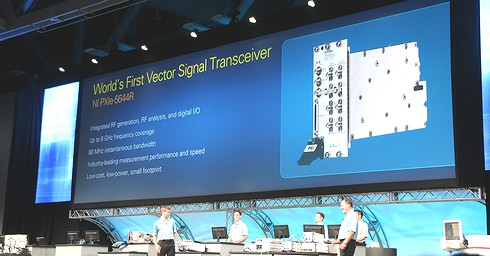

RF計測器の新たなコンセプトを発表 NIWeek 2012の基調講演では、NIのVice President, MarketingのEric Starkloff氏がホスト役を務めるステージにおいて、RF計測器の新たなコンセプトと、それに基づく第1弾の製品が発表された。この図中、スクリーンに投影されているのがその製品で、NIが「ベクトル信号トランシーバ」と呼んで投入するRF計測モジュールだ。型名は「NI PXIe-5644R」である。(クリックで画像を拡大)

無線を大きく変えた“ムーアの法則”が解決策をもたらす

モジュール型計測器の大手メーカーであるNIは、近年、RF・無線分野のソリューション強化に取り組んでいる。既に、RFのデジタル変調信号を出力するベクトル信号発生器や、RFのデジタル変調信号を受けてスペクトラム解析や変調解析を行うベクトル信号アナライザなどを、個別のモジュール製品として提供中である。

その同社が今回新たに打ち出したコンセプトとは、「RF計測器のさまざまな機能を」「ユーザが手元で」「グラフィカルな開発環境でソフトウェアを記述して」「非常に高い自由度で設計できる」というものだ。このコンセプトを同社は「Software Designed Instrumentation(ソフトウェア設計可能な計測器)」と表現する。これにより、無線開発に携わるエンジニアは、従来の市販RF計測器では実現できなかった計測が可能になり、これまでは可視化できなかった無線特性を把握できるようになる。一体どんなソリューションなのだろうか? 詳しく説明しよう。

同社がNIWeek 2012の基調講演で発表した、Software Designed Instrumentationに基づく第1弾の製品は「ベクトル信号トランシーバ」と呼ぶRF計測モジュールだ。ベクトル信号発生器とベクトル信号アナライザの機能を統合したハードウェアアーキテクチャを備えることから、このように名付けられた。PXIe規格のバスインタフェースに対応したモジュール式計測器であり、同規格に対応するシャーシおよびコントローラと組み合わせて使う。この点においては、同社従来のモジュール式計測器と変わらない。

最大の特徴は、このモジュールをハードウェアプラットフォームとして、上述の通りユーザが、ソフトウェア記述によってRF計測器のさまざまな機能を“設計”できることだ。旧来の市販RF計測器であれば計測器のメーカーが開発して実装するようなファームウェアレベルの低位階層から、アプリケーションソフトウェアレベルの高位階層に至るまで、NIが提供する計測/制御アプリケーション用グラフィカル開発ツール「NI LabVIEW」を使ってユーザが自分自身で作り込める。

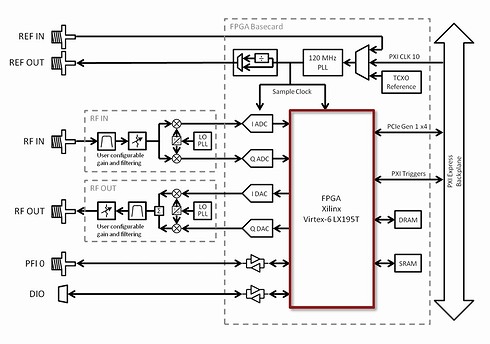

ベクトル信号トランシーバのハードウェアアーキテクチャ NIがベクトル信号トランシーバと呼ぶRF計測モジュール「NI PXIe-5644R」のハードウェアアーキテクチャである。ここで注目すべきは、FPGAが全ての信号経路につながっている点だ。RF信号を受け、周波数変換してからA-D変換器を介してデジタル信号として取り込む経路や、D-A変換器の出力を周波数変換し、RF信号を生成する経路の他、DRAMやSRAM、バックプレーントリガー、デジタル入出力(DIO)なども、全てFPGAに接続されている。グラフィカル開発環境である「NI LabVIEW」で記述したソフトウェアを元に、RF信号経路の利得やフィルタ特性の設定を切り替えたり、FPGAに実装するロジック回路の内容を書き換えたりできる仕組みだ。これらによって、“ソフトウェア設計可能なRF計測器”というコンセプトを具現化した。(クリックで画像を拡大)

これを実現できるのは、上図に示すように、動作速度が高くロジック集積規模が大きいハイエンドFPGAをハードウェアアーキテクチャの中心部に据えたからだ。被測定物から受けたRF信号をA-D変換器を介してデジタル信号に変換した後や、被測定物に印加するRF信号をD-A変換器を介して生成する前にデジタル信号として扱っている段階で、このFPGA上に構築したハードウェア回路でさまざまな信号処理を極めて高速に実行できる。

旧来の計測器では、同様の処理をマイクロプロセッサを用いてソフトウェアで実行するのが一般的だった。原理的に、ハードウェア処理に比べて実行速度は大幅に低くとどまる。しかもそのソフトウェア処理は、計測器のメーカーが定義したものであり、必ずしもユーザが求める評価指標を最も高い性能と速度で計測するように定義されているとは限らない。そしてもちろん、ユーザが独自のニーズに合わせて手元で改修することは不可能だった。

しかもベクトル信号トランシーバは、FPGAを活用して極めて高度なカスタマイズ化を可能にしているにもかかわらず、ユーザにはFPGAの設計ノウハウを求めないという特徴がある。ユーザはLabVIEWを使って、所望のRF計測を実現する処理の流れをグラフィカルに記述すればよい。後はLabVIEWがその内容を解読し、ベクトル信号トランシーバのハードウェアを設定したり駆動したりする。

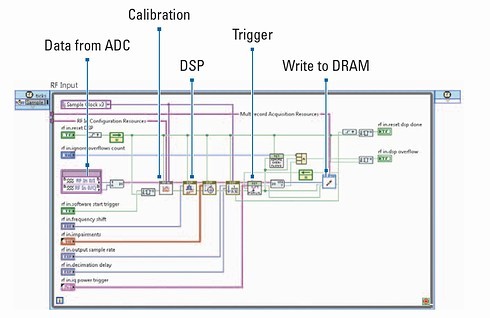

RF計測器の信号処理経路をグラフィカルに記述 NI LabVIEWを使って、ベクトル信号トランシーバのRF信号入力処理経路を記述した例である。RF信号をA-D変換器でデジタル信号に変換する部分から、校正、デジタル領域での信号処理(デジタル信号処理)、トリガー処理、DRAMへの結果の書き出しまで、処理経路の各要素をグラフィカルに記述できる。この例に示すような基本的な処理については、NIがあらかじめLabVIEWのグラフィカル関数ブロック(VI)として用意し、ライブラリ化してユーザに提供する。しかもそれらはオープンソースなので、この画面で各要素をクリックすれば詳細なグラフィカル記述が表示され、ユーザはそれを自由に改変したり拡張したりすることが可能だ。(クリックで画像を拡大)

FPGAにハードウェア回路として実装する処理については、LabVIEWのアドオンモジュールである「NI LabVIEW FPGAモジュール」がユーザの記述を回路データに変換する役割を担う。従ってユーザはハードウェア記述言語(HDL)の知識がなくても、ベクトル信号トランシーバを“設計”することが可能だ。さらにLabVIEWは、複雑な条件分岐を含む場合など、処理の内容によってはFPGAを使わずに、シャーシ内に別に搭載するマイクロプロセッサ側に処理を割り当てるという判断も下す。

本稿の冒頭で述べたように、無線技術の状況は一昔前に比べて一変した。それを大きく後押ししたのは、「ムーアの法則」に沿った半導体プロセス技術の微細化に他ならない。トランジスタの素子寸法を小型化することで、1枚の半導体チップに数多くのトランジスタを集積できるようになった。動作周波数も高まり、消費電力の低減も進んだ。コストの低減効果も著しい。その結果、RF信号を扱うシステムにおいて、信号をアナログ領域で処理する部分を減らし、デジタル領域で処理する部分を増やした先進的なアーキテクチャの採用が進んだ。高度なデジタル変調方式も“理論”から“現実”になった。

そして今、RF計測の変革を打ち出したNIの新コンセプトも、興味深いことに、やはりムーアの法則を原動力としている。すなわち、半導体プロセス技術の進展によってFPGAの高速化と大規模化が進み、ベクトル信号トランシーバで求められるような信号処理回路を丸ごと収容できるレベルに達した。例えば、基本的なベクトル信号発生器とベクトル信号アナライザの2つの機能ならば、ベクトル信号トランシーバの内蔵FPGAに集積されたロジックセルの60%程度しか消費しない。従ってユーザは、残りの40%のロジックセルを利用して別の機能を追加することも可能だ。

計測スループットが数十倍から数百倍のオーダーで向上

ベクトル信号トランシーバという単一のハードウェアモジュールを用いつつ、LabVIEWによるソフトウェア記述を変えることで、カスタム仕様のRF計測器を作り出すことが可能になる。具体例を幾つか示そう。いずれもベクトル信号トランシーバの早期ユーザが実際に構築したアプリケーションである。

- 無線通信の特定のプロトコル処理を内蔵し、そのプロトコルを考慮した(いわゆるprotocol-awareな)RFテストを実行できる装置

- RFデバイスのフィールドテストに向けて、無線通信チャネルをリアルタイムにモデリングするシステム

- RFパワーアンプの非線形動作領域における出力電力を、サーボ制御によって補正するシステム

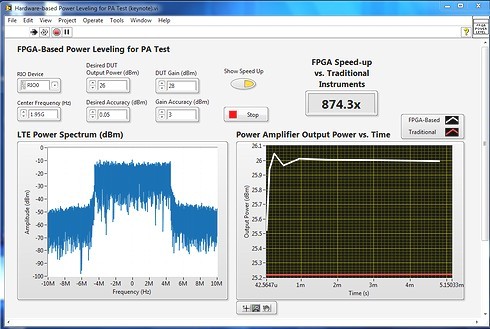

NIWeek 2012では、こうした応用事例のデモも実演した。例えば、RFパワーアンプのサーボ制御による出力電力補正では、スタンドアロン型の個別計測器として市販されている従来のベクトル信号発生器とベクトル信号アナライザに、それら2台を制御するPCを組み合わせて構築した旧来のテストシステムに比べて、ベクトル信号トランシーバで実行速度を800倍超まで高められるというデモを披露した。

この事例では、非線形領域で動作しているRFパワーアンプ(被測定物)の出力電力を校正するために、次のようなサーボ制御ループを回して補正をかける。すなわち、コントローラからベクトル信号発生器に指示を出し、テスト用信号を生成して被測定物に印加する。次に、被測定物の出力電力が整定するのを待って、コントローラからベクトル信号アナライザに命令を送り、被測定物が出力する波形データを補足する。そして、結果をコントローラに取り込んで、被測定物の出力電力を所望の値に近づけられるように設定を変更したテスト用信号を作り出す。後はこれを繰り返すことで出力電力を収束させる。旧来のシステムでは、コントローラ役を担うPCと2台の計測器の間のやりとりに多大な時間を要しており、テストスループットが低かった。

ベクトル信号トランシーバを使えば、PCとスタンドアロン型の2台の計測器とを1個のシャーシに置き換えられるので、計測器の間のやりとりに費やされる時間を削減できる上、サーボ制御のアルゴリズム自体もFPGAのハードウェアに実装して大幅に高速にすることが可能だ。

RFパワーアンプの出力電力補正の所要時間を劇的に短縮 LTE規格のデジタル変調信号を増幅する、非線形動作のRFパワーアンプを被測定物としたテストである。この図の画面中、右下にあるグラフは、横軸に時間、縦軸にRFパワーアンプの出力電力をとっており、サーボ制御によって出力電力を所望の値に収束させるまでの所要時間が読み取れる。白色のラインがベクトル信号トランシーバを使った場合で、赤色のラインはスタンドアロン型の計測器とPCを組み合わせて構築した従来型システムを用いた場合の結果だ。従来型システムで4秒程度を要していた処理が、ベクトル信号トランシーバでは5ms程度に収まっており、スループットの改善は800倍超に達する。(クリックで画像を拡大)

この他、NIWeek 2012の基調講演では、ベクトル信号トランシーバを活用した計測スループット向上の事例としてQualcomm Atherosが登壇し、同社が開発するIEEE 802.11ac対応無線LANチップの特性評価にベクトル信号トランシーバを適用した実績も紹介した。「無線LANの通信規格は、世代を追うごとに複雑度が飛躍的に高まっている。IEEE 802.11acでは、チャネル数は100以上、変調方式は38通り、フィルタ幅は4通り、空間ストリームは8本と、掛け合わせれば1万通りを超える組み合わせが存在する。既存規格のIEEE 802.11nでは1000超、IEEE 802.11a/b/gでは100超にとどまっていた。このように組み合わせが膨れ上がる中で、スタンドアロン型の計測器をラックに組んだ従来のテストシステムでは、スループットが足かせになって、特性の評価が立ち行かなくなってしまう」(同社のDirector of Engineeringを務めるDoug Johnson氏)。

例えば、無線LANチップのEVM対平均出力電力特性の評価では、従来のテストシステムでは、上記のようなさまざまな組み合わせにおける計測を実行するのは時間の制約から現実には難しかった。IEEE 802.11ac対応無線LANチップでは、「RF信号の受信経路にある複数の利得段で、26万通りに上る設定がある」(同氏)にもかかわらず、数少ないポイントだけを計測し、それらの間を補間した推定値を頼りに設計を進めるしかなかったという。

これに対しベクトル信号トランシーバを導入したところ、単位時間当たりの計測可能回数を「10倍以上」(同氏)と桁違いに高められた。従来は“補間による推定”だったデータに代わって、“実測”のデータが得られるようになったわけだ。これはまさに、「測れなかったものが測れるようになり、その結果を使うことで、今までは不可能だった設計が可能になったという事例だ」(NIでDirector, Product Marketing for Testを務めるCharles Schroeder氏)と言えよう。

このようにNIWeek 2012では、無線開発の現場が直面する課題に向けた新コンセプトの解決策が示された。しかしNIによれば、これは「ソフトウェア設計可能な計測器」という新たなソリューションの始まりにすぎない。今後は、ベクトル信号トランシーバをハードウェアプラットフォームとして活用し、NIのアライアンスパートナー企業がたさまざまなターンキー型ソリューションを提供するようになるだろう。またNIも、既に提供を始めている各種のサンプルプロジェクトを拡充し、カスタマイズを自ら手掛けるユーザに対する支援を強化していく。加えて、ハードウェアプラットフォームについても、ベクトル信号トランシーバの新モデルや派生モデルの投入が期待できる。さらに将来は、ユーザが独自に開発したアプリケーションを、ベクトル信号トランシーバの他のユーザと共有する世界も広がっていくだろう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

“デジタルエネルギー”の衝撃 ―― 電力と情報の融合がもたらすものとは

“デジタルエネルギー”の衝撃 ―― 電力と情報の融合がもたらすものとは

性能の改善とコストの低下が非常に高いスピードで進む。それがデジタル化の特徴だ。情報通信や放送、音楽、動画像など、さまざまな領域に大きな変化もたらしたデジタル化が、今まさにエネルギーの世界に押し寄せている。それは電力網から再生可能エネルギー、電気自動車に至るまで、あらゆる電力システムに波及し、不可逆な変化を引き起こす。 アイデアを手早く簡単にカタチに! グラフィカルシステム開発がさらに強化

アイデアを手早く簡単にカタチに! グラフィカルシステム開発がさらに強化

グラフィカルシステム開発は、ものづくりの開発効率を向上させる新しい手法であり、アイデアを手早く簡単にカタチにする上で最適なアプローチである。頭の中にあるアイデアをグラフィカルな開発環境でブロックダイアグラムとして記述すれば、その内容がハードウェアに自動的に実装され、システムが出来上がる。NIはこの手法の具現化に取り組んでおり、NIWeek 2012ではその最新状況が明らかになった。 測れないものは設計できない ―― RF開発の変わらぬ課題、その新たな解決策

測れないものは設計できない ―― RF開発の変わらぬ課題、その新たな解決策

無線技術のユビキタス化が進んでいる。かつてに比べて、採用の技術的なハードルもコストも低くなった。しかし無線を扱う製品の開発現場には、今も昔も変わらぬ課題が突き付けられている。製品の複雑化と開発サイクルの短期化の中で、設計にフィードバックできる無線特性の評価指標をいかに計測するか。その解をもたらすのは、意外にも“ムーアの法則”だ。 変わらぬエンジニア教育、“前世紀”からの脱却法を探れ!

変わらぬエンジニア教育、“前世紀”からの脱却法を探れ!

モノづくりの複雑化が進み、エンジニアにはエレクトロニクスとソフトウェア、メカの融合領域のスキルが求められるようになっている。一方、グローバルな市場環境で厳しい闘いを強いられる企業では、モノづくりの現場で技術教育に割けるリソースが足りないという実情がある。この大きなギャップをどう埋めるのか……。技術教育の変革が必要だ。

関連リンク

提供:日本ナショナルインスツルメンツ株式会社

アイティメディア営業企画/制作:EE Times Japan 編集部/掲載内容有効期限:2012年9月30日