「IoT 最後の隙間」を埋める Nessumが切り開く次世代有線通信:既設線を利用し低コストで高速IPネットワーク化

既設線を利用したネットワークの高速化や長距離化、IP化を可能にするパナソニック ホールディングスの有線通信技術「Nessum(ネッサム)」。前身である「HD-PLC」からリブランドされたNessumは、既存の有線/無線通信技術を補完し、低コストでIoT化を実現するネットワークとして、活用の場を広げようとしている。国産OS「TRON(トロン)」の開発者で、「IoTの父」とも呼ばれる、東京大学名誉教授および東洋大学情報連携学 学術実業連携機構(INIAD cHUB) 機構長の坂村健氏と、パナソニック ホールディングスでNessumプロジェクト プロジェクト長を務める古賀久雄氏が、Nessumの可能性について語った。

パナソニックのHD-PLCが「Nessum」として再出発

パナソニック ホールディングス(以下、パナソニック HD)が20年近くにわたり商用展開してきた高速電力線通信技術「HD-PLC(High Definition Power Line Communication)」。このHD-PLCが、「Nessum(ネッサム)」という新たなブランド名の下、IoTの社会浸透やAIの急速な普及を背景に活躍の場を広げようとしている。

Nessumの前身であるHD-PLCは、既存の電力線でデータ通信も行うPLCの一つとして2000年代前半に誕生した。信号変換にWavelet OFDM(直交周波数分割多重方式)を採用し、住宅向けの高速PLCとして、2006年12月に商用化された。以来、通信速度や通信距離などの機能を進化させつつ、ビルや工場のIoT化などにも活用を広げてきた。2023年9月にはブランド名をNessumに変更。ビルディングオートメーション(BA)などをターゲットに、さらなる普及拡大を狙う。

IoTネットワークとしてNessumはどのような可能性を持っているのか。世界中の電子機器に搭載されているリアルタイムOS仕様のコンピュータアーキテクチャ「TRON(The Realtime Operating system Nucleus:トロン)」の開発者で、長年にわたりIoTの研究や推進に第一線で携わる東京大学名誉教授および東洋大学情報連携学 学術実業連携機構(INIAD cHUB) 機構長の坂村健氏と、パナソニック HD 技術部門 事業開発室 Nessumプロジェクト プロジェクト長を務める古賀久雄氏が対談した。

家庭用が下火に B2Bに戦略を転換

坂村健氏 PLCに関してパナソニック HDが初期段階からいろいろ取り組んでいたのは、もちろん知っていました。Nessumにリブランドしたのが2023年。それまでもHD-PLCとして長年ビジネスを継続していたのですね。

古賀久雄氏 もともとHD-PLCは住宅向けとして展開していました。ただ、商用化を加速しようとしていた2000年代後半は、スマートフォンが登場して一気に普及した時期でもありました。そのため、スマートフォンに搭載されているWi-Fiが家庭内のネットワークとして主流になり、住宅向けとしてはHD-PLCがうまく広がらなかったという背景があります。

さらに、HD-PLCという名称だと、どうしても「電力線」という言葉にとらわれてしまい、アプリケーションの発想を広げることが難しいという側面もあります。それを打破したくてNessumという名称に変更しました。ターゲット市場も、約10年前にB2C(Business to Consumer)からB2B(Business to Business)に切り替えています。実際、Nessumはビルや工場のIoT化で活用が広がっていて、これまでに累計500万台のデバイスを出荷しています。

坂村氏 それはいい方向転換ではないでしょうか。結局今、一般家庭ではWi-FiやBluetoothがメインになっています。この2つの組み合わせでほとんどの用途には対応できるようになっていますから、B2Bに軸足を移すのはとても適切な戦略だと思います。どの分野を特に狙っているのですか。

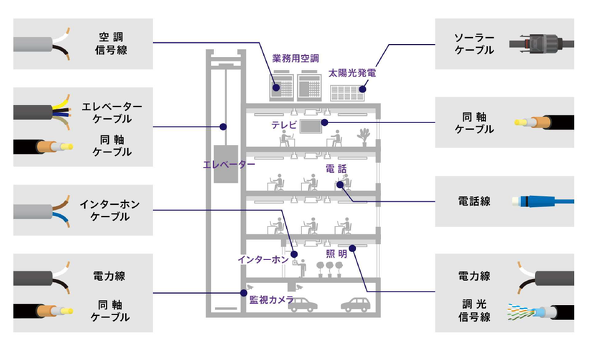

古賀氏 業務用空調や集合住宅向けインターフォンシステム、BA、スマートメーターという4つの市場をターゲットにしています。

業務用空調は、屋外や地下に設置された室外機と室内機が通信線で接続されているのですが、通信速度が9.6kbpsと非常に遅く、スイッチのオンオフ程度しかできません。機能の高度化のために、通信のIP化や高速化が強く求められている分野です。

ここ数年のAI技術の急速な普及により、データを頻繁に収集したいという要求も高まっています。欧州でEUサイバーレジリエンス法の適用が始まることも、高速有線通信のニーズを後押ししています。セキュリティ強化のためにはソフトウェアをアップデートしなければならず、高速なデータ通信が必要になるからです。こうした状況がNessumの活用拡大につながると考えています。

フリートポロジーで大規模ネットワーク構築が可能に

東京大学名誉教授および東洋大学情報連携学 学術実業連携機構(INIAD cHUB) 機構長 坂村健氏。IEEE Life Fellowで、YRPユビキタスネットワーキング研究所 所長も務める。紫綬褒章、国際電気通信連合(ITU)150周年賞、瑞宝中綬章など受賞

坂村氏 技術的にもずいぶん進化したという印象を受けました。マルチホップもできるようになっていますし、通信用LSIの性能自体も上がっています。

古賀氏 親機1台に対して最大1024台の子機を接続できるので、大規模ネットワークを構築できるようになっています。おっしゃるように最大10ホップのマルチホップが可能で、スター型やデイジーチェーン型などフリートポロジーで構成できることも特徴です。ビル全体をNessumで覆えるようになっているのです。

坂村氏 通信線を張り直さずに既設線を使いたいというニーズは工場などでもあるでしょうから、そういう分野にも非常に向いていそうですね。

既存の有線/無線通信技術を「補完する」

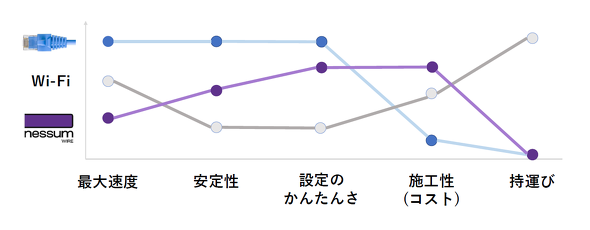

坂村氏 競合の技術についてはどうでしょうか。Wi-FiやBluetoothと正面勝負というのは、なかなか考えにくいですよね。

古賀氏 Nessumは他の技術の置き換えというよりも、補完する技術という位置付けです。無線通信が苦手な領域や、有線通信を使いたいけれどもイーサネットへの置き換えは施工費が高いので難しい場合、高速化はしたいけれどもイーサネットほどの高速伝送は必要ない場合などに、非常に適しています。

信号線として技術的に最も近いのはシングルペアイーサネットですが、Nessumはフリートポロジーで大規模ネットワークを構築できますので、使い勝手の面で優れていると思います。

企業との連携で市場を形成

坂村氏 Nessumのそういった立ち位置を理解してもらうためには、応用先をどんどん見つけて、ベストプラクティスを増やしていく必要がありそうですね。

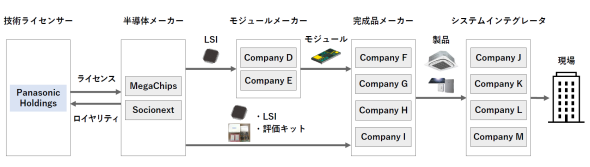

古賀氏 既にそうした取り組みも進めています。Nessumのエコシステムとしては、パナソニック HDがNessum通信用半導体のIP(Intellectual Property)コアを設計し、それをライセンスとしてLSIベンダーに提供しています。そこからモジュール製品や完成品を開発して、パナソニック以外のさまざまな企業に使っていただいています。

坂村氏 そのビジネスモデルももちろんいいとは思いますが、スピード感に欠けてしまう部分もあるのではないでしょうか。私は世界中のLSIメーカーと付き合いがあるので分かりますが、LSIも競争が激化しています。特にIoTの分野は標準化が完全にされていない部分も多いです。LSIベンダーを含めエコシステムを拡大させるためには、メーカーを説得できる材料も必要になります。Nessumの出荷台数はどのくらいあるのですか。

古賀氏 デバイスは年間数十万個の規模で出荷されています。今後はこれを1桁、2桁と増やすことを目指しています。現在は他社に市場を作ってもらう形になっていますが、さまざまな企業と連携しながら事例を増やしている段階です。欧米を軸に、まずは見えている市場を開拓しつつ、アジアやインドなどで潜在的な需要を掘り起こそうとしています。

坂村氏 現在、INIAD cHUBは都市再生機構(UR都市機構)とともに、IoTとAIを活用してUR賃貸住宅の住環境を向上させようと取り組んでいます。未来の団地を作るプロジェクトですが、新しく立て直す建物には最新の情報通信システムを採用できても、古い団地だと大掛かりな改修は難しい。そういうときに、Nessumのように既設線を使える高速有線通信技術がIoT化に適しているかもしれないと、今ふと思い付きました。

新設する建物にオール光ネットワークを敷設するという話や、仮想現実(VR)や拡張現実(AR)活用のために高速、大容量通信のニーズが高まっているという話もあります。ですが、IoTはそれだけの世界ではありません。単純にスイッチをオンオフしたいというニーズは10年後だってあるわけです。他の通信技術とうまく共存させて、かつ低コストでIoT化を実現したい分野に、Nessumは適しているのではないでしょうか。先ほど業務用空調を挙げていましたが、照明もよさそうですね。

古賀氏 おっしゃる通りです。ビルでは、業務用空調の次に電力を消費するのが照明なので、そこにも徐々にNessumのターゲットを広げていきます。既に10年以上前から採用実績があるエレベーターに加え、エスカレーターなど、ビル内で多数動作しているBA系機器への参入も強化していきます。既設線をIP化できますので、リモートで全て管理できるようになり、故障検知などにも使えるようになります。他にはスマートメーターも、欧州を起点に中南米でもシェアを高めていく計画です。

お客さまの用途に合わせて既設線を使えるというのが一番大きいので、既存の通信を補完する形で、“IoTの最後の隙間を埋める通信技術”として使っていただきたいです。

アライアンスの拡大で普及を加速

坂村氏 そうした考えを持っているのであればうまくいくのではないかと思います。あとはアライアンスをどう組むかでしょうか。先ほど申し上げた通り、普及させるためには導入事例を見せないと、理解しにくいかもしれません。コンシューマー製品のように分かりやすいものではないですから。

古賀氏 まさに今、普及加速に向けた取り組みを強化しているところです。

坂村氏 普及拡大では標準化も重要になってきますね。TRON OSはソースコードから仕様まで全てオープンにしてIEEEに渡して、標準規格のIEEE 2050-2018になりました。それも世界中に広がった要因の一つです。NessumもIEEEで標準化されていますね。

古賀氏 IEEE 1901という標準規格になっています。通信の世界では特にそういった標準化が必要なので、国際標準になっているのはお客さまにとって安心材料になっています。

坂村氏 それはとても重要ですよね。ただ、IEEEで標準化されただけでは採用が広がるわけではなく、普及させる活動は自ら起こしていくことが大切になります。NessumはB2B向けですが、IoTネットワークというのは最終的にはさまざまな人々をつなげる技術ですから、オープンな思考が不可欠になると思います。Nessumには、アライアンスがありますね。

古賀氏 2007年に発足したもので、現在はLSIメーカーやモジュールメーカー、機器メーカーなど37社が参画しています。ウェビナー開催や共同展示会などを開催して、Nessumを普及させる活動を加速させているところです。

坂村氏 さまざまな分野のエンジニアが世界中にいますし、Nessumの存在をどう広めていくかは少し工夫する必要がありそうです。ビジネスになるとやはり難しいですから。それでも、面白い技術だと思いますので、導入もスムーズならば、こんなことをやってみたいというアイデアは私も今すぐに3つ4つ思い付きました。

完成度が高まったNessum

坂村氏 第三者としてHD-PLCの進展を見てきましたが、完成度が非常に高まっていると感じます。以前は、完成度がやや足りないという印象があったのが正直なところです。現在は、信頼性、通信速度、セキュリティなどの面が洗練され、私が携わるプロジェクトでも「この部分にはNessumを使った方がよさそうだ」と思うところも出てきています。まさに今が頑張り時ですね。

古賀氏 有線通信の領域では、低速から高速への移行を図りたくても選択肢が少ないのが実情です。そのため、現在は、有線通信の高速化に焦点を当てていますが、Nessumの特徴を生かし、「隙間を埋めるIoTネットワーク」としてビジネスを拡大してきます。

坂村氏 ぜひ頑張ってください。期待しています。

※“nessum”およびそのロゴは、パナソニック ホールディングス株式会社の日本、その他の国における登録商標または商標登録出願です。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:パナソニック ホールディングス株式会社

アイティメディア営業企画/制作:EE Times Japan 編集部/掲載内容有効期限:2025年4月3日