不可能を越えた解析へ、次世代通信技術の開発を加速する新世代スペアナ:6GやWi-Fi 7/8の進化を支える

6G(第6世代移動通信)やWi-Fi 7/8といった無線やレーダー技術など最先端の研究開発現場において、エンジニアは現在、従来の計測器では解決できない課題に直面している。そうしたエンジニアが直面する「不可能」を解消する新世代のシグナルスペクトルアナライザーをローデ・シュワルツ(Rohde & Schwarz)が新たに開発した。

6G(第6世代移動通信)やWi-Fi 7/8といった無線やレーダー技術など最先端の研究開発現場において、エンジニアは現在、従来のスペクトラムアナライザー(以下、スペアナ)では解決できない課題に直面している。

例えば、EVM(Error Vector Magnitude)をはじめとした変調信号評価だ。6GやWi-Fi 7/8といった次世代通信技術の高度に多重化したデジタル変調方式は、わずかな位相雑音やノイズが品質を左右する世界だ。しかし、従来のスペアナでは、測定器自身が発生する位相雑音や広帯域ノイズが避けられず、評価を限界まで行えなかった。また、数ギガヘルツ級の解析ニーズに対し、従来の測定アーキテクチャでは、広帯域化に伴うノイズ増加やフィルター構成の制約が大きく、帯域を広げるほど測定精度が失われるというトレードオフが避けられなかった。

そうした現在エンジニアが直面する「不可能」を解消するため、ローデ・シュワルツ(Rohde & Schwarz)が新たに開発したのが、新世代のシグナルスペクトルアナライザー「FSWX」だ。

ローデ・シュワルツは、1986年に登場した「FSA」シリーズから始まり、長年にわたりスペアナの進化をけん引。2011年にはフラグシップモデルの「FSW」を発表し、スペクトラム解析分野で高い信頼を積み上げてきた。またEMIテストレシーバー市場でも高いシェアを誇るなど、電波測定分野で多くの技術/ノウハウを蓄積。今回のFSWXはそうした独自の強みを生かして開発されたもので、同社は「特にクロスコリレーションで装置内部のノイズを低減し、ダイナミックレンジを最大化するといった部分で卓越した製品だ」と強調している。

初のマルチ入力搭載ミリ波スペアナ

FSWXは、複数の革新的技術を搭載した、ローデ・シュワルツの新たなフラグシップ機という位置付けの製品である。第一の特長は、同社製品として初のマルチ入力搭載ミリ波スペアナという点だ。

FSWXは最大44 GHzまでの周波数帯域(外部ミキサー等使用で130 GHzまで拡張可能)に対応し、解析帯域幅は最大8 GHz。これによって6GやWi-Fi 7/8などの広帯域信号も余すところなく捉えられる。さらにRF入力ポートを最大2つ搭載。マルチチャネル測定によってチャネル間の位相コヒーレント解析などが可能になった。ネットワークアナライザーのような比測定も実現できるようになる。

これにより、アンプやフィルターなどのデジタル変調信号に対する評価において、入力と出力の両方でリアルタイムに測定して比をとることにより、その"真の特性"を評価できるようになる。具体的には従来、アンプやフィルターの評価は信号発生器の出力の設定値を前提として行っていて、入力信号に微妙な歪みが含まれる場合、出力だけを見ても入力信号とデバイス応答との切り分けが難しかった。一方、FSWXでは入力信号と出力信号を同時にモニターすることで、実際のデジタル変調信号に対するデバイスの応答をリアルタイムで把握できる。これによってネットワークアナライザーでは不可能だった、デジタル変調信号下での真のデバイス評価が可能になり、ユーザーはデバイスの挙動を正確に確認し、開発の精度を飛躍的に向上させられる。

初搭載の相互相関機能で、デバイスの真の特性に迫る

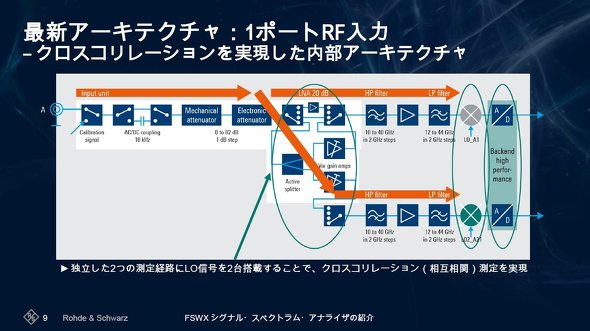

もう1つの大きな特徴が、内部を二系統化したマルチパス設計と、それを前提とした相互相関(クロスコリレーション)技術だ。クロスコリレーション技術は位相雑音アナライザーなどで一般的に使われてきたものだが、FSWXではこれをスペアナに初めて応用した。

従来のスペアナは単一のパスで、RF信号をフィルターとアンプを介して中間周波数に変換し、ノイズを抑えながら解析するスーパーヘテロダイン方式を用いる。一方、FSWXのクロスコリレーション技術では、1つの信号を内部で二手に分け、それぞれに独立した測定経路を用いることで、クロスコリレーションを実現。この処理によって、測定器自身が抱えるノイズ成分だけを打ち消し、これまでノイズに埋もれて見えなかった微小なスプリアス信号なども観測可能となり、従来の測定限界を大きく超える精度を達成。微細な位相変動や高次デジタル変調信号に対するEVM(Error Vector Magnitude)も評価できるので、エンジニアはこれまで計測できなかった、“デバイスの真の特性”に迫ることができるようになる。

具体的には、Wi-Fi 7/8や5G NRなどでは、1024QAMを超える高次変調が使用されるが、従来のスペアナでは、帯域幅の制約やノイズの影響で正確なEVM評価が困難だった。FSWXはクロスコリレーションおよび最大8 GHzの解析帯域などによって、広帯域/高精度なEVM測定が可能になったことで、デバイスの性能を正確に評価できるようになったのだ。

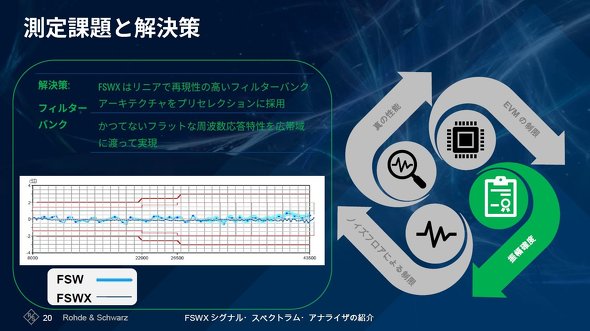

広帯域で高い測定精度を維持する「フィルターバンク」

さらに特筆すべきは、FSWXの測定精度を全帯域で支える「フィルターバンク」だ。従来、多くのスペアナでは、プリセレクションにYIG(イットリウム鉄ガーネット)フィルターのような可変フィルターが用いられてきたが、YIGフィルターは狭帯域では高い性能を発揮する一方で、広帯域信号では周波数によって振幅が大きく変動し、信号全体の振幅が均一にならないといったデメリットがある。

そこでFSWXでは、広帯域全体を高精度にカバーできるよう複数のフィルターを組み合わせ、フィルターバンクを採用。スプリアスが測定結果に紛れ込むリスクを大幅に低減できる。

なお狭帯域アプリケーションを必要とするユーザーに向け、YIGフィルターもオプションとして追加可能となっている。

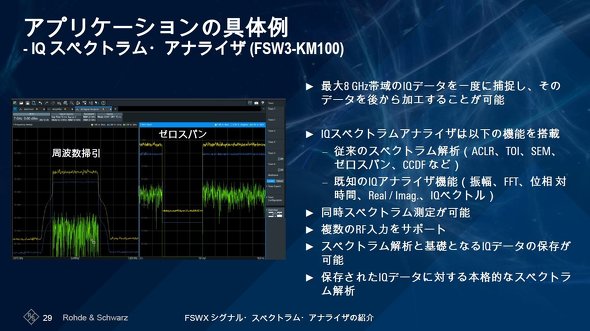

IQスペクトラム解析が可能にする柔軟な解析

このほか、FSWXではIQスペクトラム解析にも対応している。I(In-phase)とQ(Quadrature)の信号を8 GHz帯域で一度にキャプチャーでき、このキャプチャーデータはさまざまな角度から解析可能となっている。

従来のスペアナでは、測定時に設定した分解能帯域幅や掃引範囲に依存し、後からデータを別の角度で解析することはできなかった。しかし今回のIQスペクトラム解析機能では、一度IQデータを取り込むと、解析帯域や分解能、表示方法などを後から自由に変更できる。これにより、同じデータセットを用いて、異なる角度からの解析や詳細な信号評価が可能になるのだ。

FSWXは複数チャネルのRF入力に対応していることから、各チャネルのIQデータを独立して解析できる。これによって2チャネル同時測定やクロスチャネルの比較も容易になる。従来、複数チャネルでの同時測定は専用機器や複雑なセットアップが必要だったが、FSWXでは1台で完結できる点も大きな利点だ。

さらにFSWXは最新のユーザーインタフェースを採用し、スマートフォンのような直感操作で測定設定を行える。複数測定のマルチビュー表示やクロスコリレーション解析のワンタッチ起動など、操作性も向上している。

FSWXが主なターゲットとするのは、6GやWi-Fi 7/8といった次世代通信および防衛関連のレーダーシステムなど、最先端分野で技術を追求する研究開発機関だ。無線関連以外に量子コンピューティング分野でも熱雑音付近でのノイズ解析などの活用が考えられる。従来は不可能だった限界の世界を切り拓き、研究開発の最前線を支えることを狙う。

未来の技術革新を支える存在に

FSWXの登場は、単なる装置の進化ではなく、これまでのスペクトラム解析の限界を克服する一歩だ。従来の測定器では、解析帯域やサンプリング精度、ポート数の制約が評価結果に制限があり、エンジニアは「不可能」に直面しながらも開発に挑まなければならなかった。

FSWXは、最大130 GHzの周波数範囲をカバーし、解析帯域幅は最大8 GHzを実現。さらにマルチポートの同時測定機能も備え、位相コヒーレントなデータ取得を可能にする。これにより、従来は推定や補正に頼っていた信号の挙動も、実測データとして正確に把握できるようになる。複雑な波形や相互干渉、スプリアスの影響なども、これまで見えなかったものが、FSWXならばそのまま「見える化」できるのだ。FSWXは次世代無線の設計現場における「目」として、限界を超えたスペクトラム解析を可能にし、未来の技術革新を支える存在になるだろう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社

アイティメディア営業企画/制作:EE Times Japan 編集部/掲載内容有効期限:2025年12月18日