「5G」の試作から商用まで、無線の進化を支えるソフト主導の開発環境

標準規格の策定前に試作を素早く実行し、必要な機器開発を進め、規格策定後に勝ち残る。無線の開発においては、ソフトウェア無線を利用することで開発速度を高めることが可能だ。ナショナルインスツルメンツ(NI)が開催したテクニカルカンファレンス「NIWeek 2016」から、「5G」の開発に役立つ事例や製品を紹介する。

無線通信の新規格「5G」。性能を見せつける試作の段階が次第に成熟し、2016年はいよいよ製品化に向けた開発段階へと向かっている。

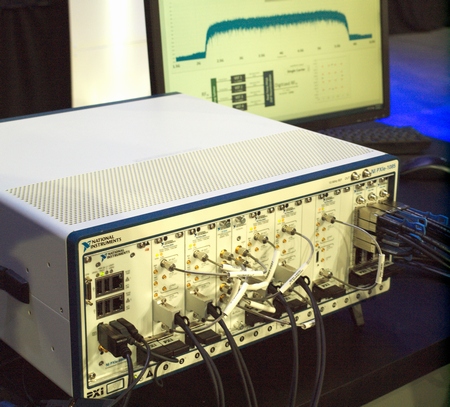

ナショナルインスツルメンツ(NI)が2016年8月1〜4日に米国テキサス州オースチンで開催した「NIWeek 2016」は、このような流れに乗った事例や、開発に役立つ新製品の発表が並び、5Gにかかわる技術者には見過ごせない内容となった(図1)。

Massive MIMOの試作を助ける

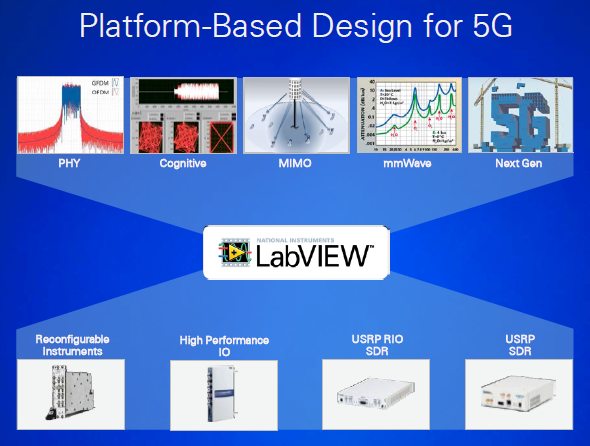

NIが見せた5Gに関連する新製品は大きく3つある。「Massive MIMO対応のアプリケーションフレームワーク」「LabVIEW Communications System Design Suite 2.0(LabVIEW Communications 2.0)」「第2世代Vector Signal Transceiver(VST)」だ。

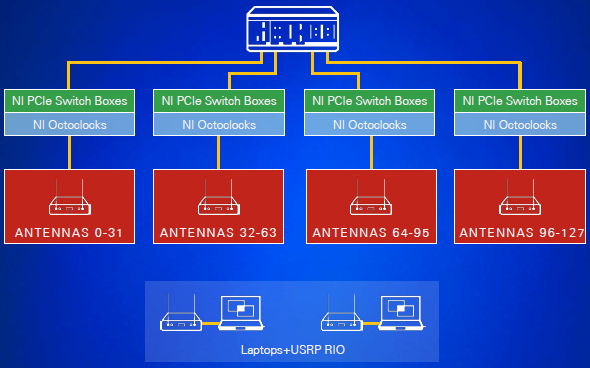

Massive MIMO対応のアプリケーションフレームワークは、試作用のツール。NIのソフトウェア無線用ハードウェアを組み合わせて構築したMIMO通信用試作機上で動作する物理層ソフトウェアだ(図2)。「このフレームワークを利用すれば、Massive MIMOシステムを立ち上げ、基本的な機能をすぐに利用できる」(スウェーデンLund Universityで教授を務めるOve Edfors氏)*1)。

*1) Lund Universityの研究チームは英University of Bristolの研究チームやNIと協力してMassive MIMOシステムを改良し、2016年3月には1Hz、1秒当たり145.6ビットという伝送速度を記録している。これはLTEの約10倍の速度だ。

オープンソースのソースコードを用い、柔軟に再構成可能なことが特徴。アンテナ数を4本から128本まで必要に応じて拡張できるため、小規模から大規模までのマルチアンテナシステムを構築できる。ユーザーが開発した信号処理用のアルゴリズムを統合することも可能だ。

ソフトウェア無線の開発を助ける

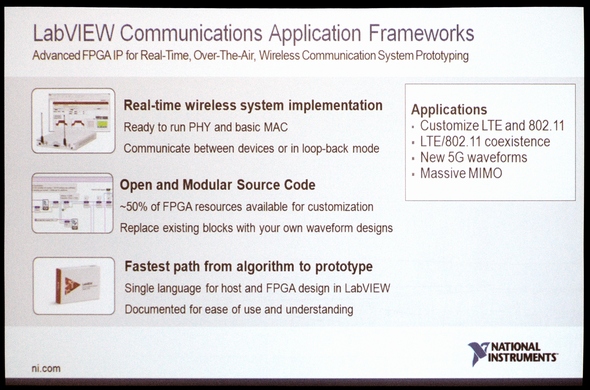

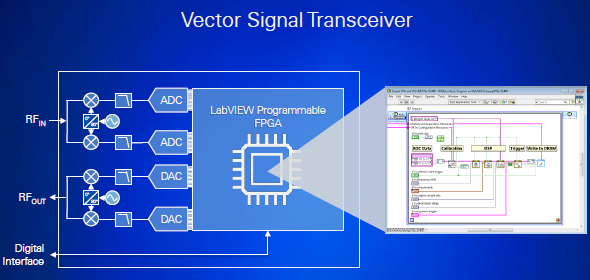

NIが提供するUSRP RIOやFlexRIOはソフトウェア無線のアーキテクチャを採用している。これらのハードウェアを用いて、無線機を設計するためには、何らかの開発ツールが必要となる。それがLabVIEW Communicationsだ(図3)。

「ソフトウェア無線を利用しているMassive MIMOの開発者は、新しいハードウェアを設計・試作しなくても、5Gに取り組むことができる。ソフトウェア無線はチャネル当たりのコストも低い」(NIでDistinguished Engineerを務めるMatt Ettus氏)。

LabVIEW Communications 1.0が登場したのは2014年12月。特徴は複数のハードウェアを選択できるNIのプラットフォームを、同一言語、同一開発環境で利用できること(図4)。ソフトウェア無線のコードをプロセッサ上に実装後、さらに高い処理性能が必要になったとしよう。NIのFlexRIOを利用すればFPGAの処理性能が手に入る。この際、開発言語としてVHDL(VHSIC Hardware Description Language)ではなく、LabVIEWが用いるG言語を利用すると、開発効率を高めることができる。

ソフトウェアとハードウェアのどちらもNIが提供しているため、1つのツールに習熟しておけば、さまざまなハードウェアを利用できる。ハードウェアの抽象化が進んでいるためだ。開発期間の短縮に役立つ。

同様に、MIMOのアンテナ数を1個から始めて段階的に増やしていく、周波数帯域を拡張していく。このような開発手法を採った場合に、NIのプラットフォームであれば無理なく開発を進めることができるという。

今回登場したLabVIEW Communications 2.0では、開発環境として幾つかの機能を増強し、より開発しやすい製品に仕上げた。

5Gの製品化に役立つ第2世代VST

5G関連で製品化をもくろむ企業は、開発途上品の特性評価に余念がないはずだ。

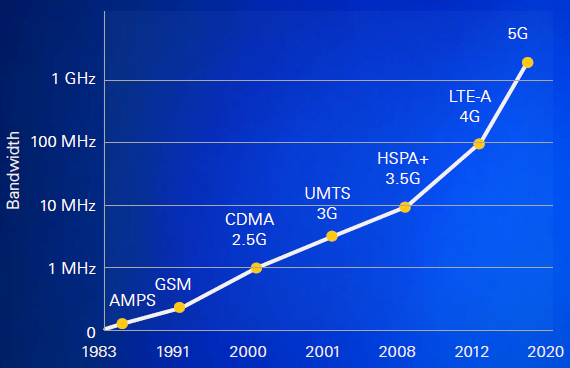

5Gの物理層の概要が分かってくると、例えばRFのパワーアンプの設計を開始できる。設計段階では試作品の特性評価が欠かせないため、5Gの信号に対応した計測器が必要になる。条件はアナログ性能が高いことと、広い帯域に対応していることだ。

このような状況で役立つのが、第2世代VST「NI PXIe-5840」だ*2)。「将来の無線には3つのトレンドがある。より広い帯域、IoTなどの低コスト製品向けの技術、リアルタイムでミッションクリティカルな通信が要求される用途だ。将来の無線標準に向けて機器を設計するのなら、第2世代VSTが適する。従来品に比べて処理性能を5倍に高め、帯域を5倍に広げたからだ」(NIのRF and Wireless Communication部門でバイスプレジデントを務めるCharles Schroeder氏、図5)。

第2世代VSTは、アナログ性能(精度)と帯域幅の2点で従来製品を上回る。アナログ性能を表す指標として、変調精度(EVM:Error Vector Magnitude)がある。IEEE 801.11ac規格の信号を計測したとき、−50dBを達成済みだ。

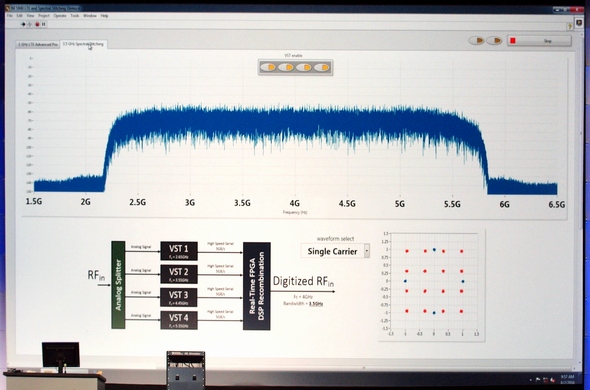

帯域幅は1GHzと広い。さらに第2世代VSTには帯域について拡張性がある。ユーザーが機器構成に応じ、内蔵FPGA向けにプログラムを作成することで、4台のVSTを用いて同時に約3.5GHzの帯域を計測できる(図6、図7)。NIが「スペクトラムスティッチング」と呼ぶ技術だ。

*2) NIは第1世代のVSTを2012年に製品化した。特徴は2つある。シグナルアナライザとシグナルジェネレータを1つの計測器にまとめたことが1つ。もう1つはユーザーがLabVIEWでプログラム可能なFPGAを搭載したことだ。

第2世代VSTでこのような応用が可能なのは、内蔵するFPGAを用いて収録した信号を高速にデジタル信号処理できるからだ(図8)。

VSTを使わず、複数のスペクトラムアナライザを用いた場合、周波数ごとに計測器のオフセットがあった場合に対応できず、位相回転などがランダムに生じてしまう。

VSTで開発期間を短縮

VSTを利用した場合の開発期間が、どの程度短縮できるかを示した事例もあった。

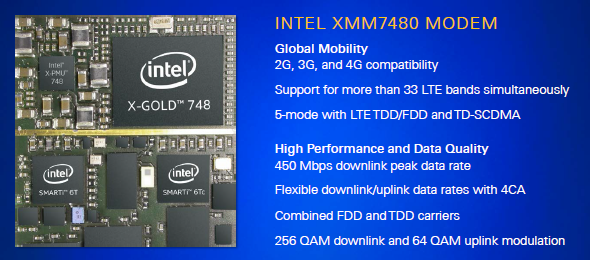

「当社が開発したXMM7480(図9)は、2G、3G、4Gに向けて、33の異なる帯域に対応している。このためテスト・計測に多大な時間を要していた。VSTを導入したところ、1週間のテストが2日に短縮でき、5分の1の時間で済んだ」(米IntelでRF System Verification部門の長を務めるEike Ruttkowski氏)。

「当社の開発プロセスでは、不具合を見つけて改善するというサイクルを、1製品当たり20〜50回繰り返している(図10)。テストを素早く実行できれば、テストのカバー範囲を広げることができ、最終製品の品質も向上する。VSTを導入したことで、数百万ドルを節減できたと推定している」(Ruttkowski氏)。

同氏は、導入が容易だということも強調した。従来の計測製品からVSTに切り替えた際、わずか6週間でテスト環境を整備できたという。

Intelは先行ユーザーとして、第2世代VSTも導入済みだ。「帯域が広くなったことが最も有用だ。複雑なクロストークについて検証できることも役立つ」(Ruttkowski氏)。

Intelの事例はLTE世代の無線チップ開発に関するものだが、同様の効果を5G世代に移行した際にも得られるだろう。

研究開発−試作−商品化を次々と実現させる

研究開発から商品化の段階に移行しつつある5G。しかし、無線の進歩はとどまるところを知らない(図11)。NIWeekで開催された技術セッションでは、IEEE 802.11axや5G+、ニアフィールド技術の進展などさまざまなテーマを扱った。

今回発表されたNIの製品群は、5Gはもちろん、10年後を見据えた試作、開発ツールとしても役立ちそうだ。大学などの先進ユーザーが開発した技術に基づいて、5Gの標準化の内容が決まりつつある。今後の無線技術においても、試作を迅速に進め、標準化に先駆けて技術を戦略的に展開することが、勝ち残る道であり続けるだろう。

この記事に興味のある方におすすめのホワイトペーパー:

【5G事例に学ぶ!】

世界記録を樹立したブリストル大とルンド大の「5G周波数利用効率」とは?

第5世代移動通信システム(5G)は、2020年の実用化が目標だ。世界の企業・研究機関で開発が進む中、本資料では、Massive MIMOを使い5G無線周波数利用効率の新記録を出したブリストル大学とルンド大学の研究から5Gの最先端研究を追う。

▼ ▼ ▼

提供:日本ナショナルインスツルメンツ株式会社

アイティメディア営業企画/制作:EE Times Japan 編集部/掲載内容有効期限:2016年9月30日

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.