「とがった技術の掛け算」で小さく攻めて、大きな価値の創造へ――ミネベアミツミが半導体事業を加速:ニッチ領域でトップ狙う

ミネベアミツミがアナログ半導体事業を強化している。独自性の強い技術を磨き上げ、さらにそれらを掛け合わせた相乗効果によって付加価値を高めた製品で、ニッチ領域を狙う。同社で常務執行役員 半導体部門長を務める矢野功次氏は「大海原ではなく“湖”でトップを目指す」と強調する。矢野氏に同社半導体事業の強みと戦略を聞いた。

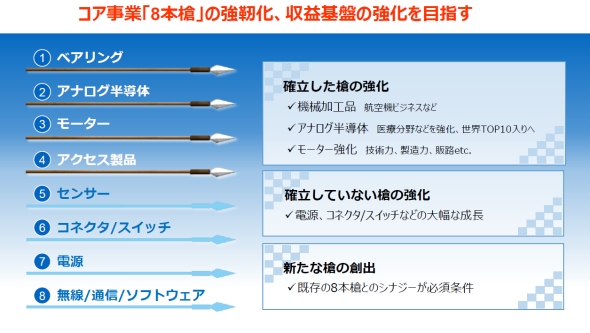

8つのコア事業の「2番手」まで上りつめたアナログ半導体事業

ベアリングやモーター、センサー、コネクターといったさまざまな機械/電子部品を手掛ける総合精密部品メーカーのミネベアミツミ。同社は現在、11期連続で過去最高売上高を更新するなど、堅調な成長を維持している。2029年3月期には売上高2兆5000億円、営業利益2500億円を目指している。

そのミネベアミツミが、アナログ半導体事業を強化している。同社は2017年に、電源ICなどを手掛けるミツミ電機を統合して以降、積極的に半導体事業を取得してきた。2020年にはバッテリー保護ICなど小型で省電力のアナログ製品に強みを持つエイブリック、2021年にはオムロンの半導体・MEMS事業を統合し、2024年5月には日立製作所のパワーデバイス事業が加わった。

ミネベアミツミは成長戦略として8つの事業領域を「8本槍(やり)」と定める。アナログ半導体は、統合時は8本槍のうちの7番手、そこから3番手(3番目に重視)だったが、その地位を1つ上げ、2本目の槍へと“格上げ”された。ミネベアミツミにとって、それだけ半導体事業の重要度が増したということでもある。アナログ半導体事業は2025年以降、成長を加速させ、2029年3月期には売上高2000億円、営業利益率30%を目指す。

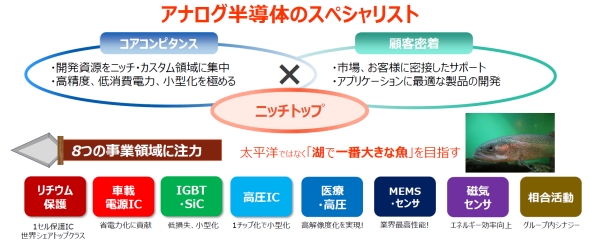

そのための基本戦略となるのが、ニッチ領域でトップを目指す「ニッチトップ戦略」だ。

目指すのは「湖で一番大きな魚」

ミネベアミツミで常務執行役員 半導体部門長を務める矢野功次氏は「太平洋のような大きな海原ではなく“湖”で一番大きな魚になることを目指す」と強調する。価格競争になりがちなボリュームゾーンではなく、規模は小さくても製品の付加価値を訴求しやすいニッチな領域をターゲットとし、そこでトップを狙う戦略だ。開発資源を集中させ、半導体を手掛けるグループ各社がそれぞれ持つ技術と、それらを掛け合わせたユニークなアナログソリューションの2軸で攻勢をかけ、シェア拡大を図る。

“湖”でのトップを目指すべく、リチウムイオン電池保護や車載用電源IC、IGBT/炭化ケイ素(SiC)パワーデバイス、MEMSセンサー、医療など8つの注力事業領域に注力する。

社内ユーザーからニーズをいち早く把握

矢野氏は「われわれは、“小売店方式”のようなイメージでアナログ半導体事業を展開していく」と語る。数多くの製品ラインアップをそろえ、顧客が製品を選ぶ大手アナログ半導体メーカーとは対照的に、ミネベアミツミはニーズに合わせて顧客と共創し、標準品にはない機能を追加したセミカスタム品で価値を提供する。

その際に強みとなるのが、総合精密部品メーカーであるミネベアミツミのグループ力だ。「われわれ半導体事業にとっては、エンドユーザーが同じグループ内にいるようなもの。課題をいち早く把握できるので、既存品にはない特性を実現し、かつ外部の顧客のニーズにも応えられる半導体をスピーディに開発できる。開発した技術は半導体事業内で横展開し、オンリーワンの製品を展開していく。半導体事業を体内に持っていることはミネベアミツミの大きな強みだ」(矢野氏)

さらに、半導体の設計/開発、製造を手掛ける垂直統合型デバイスメーカー(IDM)であることも強みになる。プロセッサなどのデジタル半導体とは異なり、複雑で多様なアナログ信号を処理するアナログ半導体ソリューションは、極めて高感度な素子や高性能なアナログ回路が必要になる。加えて、そうした素子や回路をシステムとして機能させつつ、独自の性能を実現するためには、“職人技”のようなすり合わせ技術が欠かせない。

「われわれは半導体ビジネスを約40年手掛ける中で、多種多様なアナログIP(Intellectual Property)を保有している。これらをうまく組み合わせ、自社工場で、自社のプロセスを適用して製造する。アナログ半導体で独自の機能や突出した特性を実現するには、開発と製造を一気通貫で行えるIDMでなければ難しい」(矢野氏)

IDMならではの盤石な供給体制も強みだ。ミネベアミツミは国内外に前工程と後工程の拠点を持つ。微細プロセスの活用や特殊パッケージの適用といった要望には、アウトソースを活用することで柔軟に対応する。

トップシェアを持つリチウムイオン2次電池1セル用保護IC

前述した8つの注力領域には、既に世界トップクラスのシェアを持つ製品もある。その一つが1セル用保護ICだ。ウェアラブル機器などで堅調な需要があるものの、ミネベアミツミは付加価値の追求に余念がない。「スマートフォンのバッテリー交換を義務化する欧州規制への対応も進めている。多セル用保護ICでは、マイコンが故障してもバッテリー監視を継続できるアナログフロンドエンドICなどを開発中だ。蓄電容量を上げるためにシリコン系の負極材料が使われるなどリチウムイオン電池自体も進化している。そうした新しい技術にいち早く対応していくことが、付加価値を高める鍵になる」と矢野氏は強調する。

パワー半導体でも「ニッチ」 参入障壁の高い領域を狙う

IGBTやSiCパワー半導体事業でも「ニッチトップ」戦略は変わらない。中国メーカーがひしめく低電力の領域ではなく、太陽光発電や電鉄、容量200kWのバッテリーを搭載するハイエンド電気自動車(EV)など、より高い電力が要求されるニッチ市場を狙う。

強みになるのは、ミネベアパワーデバイス(旧日立パワーデバイス)が手掛ける独自ゲート構造のIGBTとSiCパワーデバイスだ。トレンチの横(サイド)にゲートを作る「サイドゲート構造」を持つIGBT(サイドゲートIGBT)は、従来のトレンチ型IGBTに比べて低い帰還容量を実現できる。パワーモジュールの出力密度を高められるため、インバーターの小型化にも貢献する。サイドゲート構造のIGBTは2025年度にも量産を開始する見込みだ。

SiCパワーデバイスでは独自のヒレ型ゲート構造を持つ「Fin-SiC(フィンシック)」を展開する。競合品に比べて性能を約30%向上させられる。

MEMSに再投資、医療では新市場に参入

MEMSでは、オムロンから受け継いだ、血圧計で30年培った設計/製造技術を生かす。わずか1mm角という超小型MEMSチップの四隅を支持する構造により、振幅板を大きく揺らすことで感度を上げる。後工程をフィリピン・セブの自社工場で実施し、ワイヤレスイヤフォンなどに向け超高感度のMEMSマイクを低コストで生産している。

MEMSの前工程を担う滋賀工場には、国からの補助を含め150億円規模の投資を行い、生産能力を拡大する。「滋賀工場はオムロンの旧野洲事業所から引き継いだ拠点で、8インチウエハー工場としては国内で最も古い工場の一つだ。現在、新しい製造装置をほぼ設置し終えており、特徴あるMEMS製品を開発し、製造できる体制が整っている。これまで投資が止まっていた工場で開発、製造を活発化させることになり、エンジニアの士気も高まっている」(矢野氏)

医療では、ハンドヘルド型超音波診断装置用の画像信号送受信ICを強化する。この分野ではもともと、エイブリックが画像信号の送信用ICで強みを持っていた。そこに2024年12月のソシオネクストのメディカル関連事業の譲受によって、受信用ICもそろった。既に参入している医療用だけでなく家庭用のハンドヘルド型超音波診断装置市場に新たに参入する準備が整った。

自社の技術力を結集させシナジーを加速

グループ内の半導体企業が持つ個々の技術を掛け合わせ、付加価値を高めるための「相合(そうごう)活動」もさらに加速させている。ミネベアミツミが長く手掛けるモーター事業と連携し、モーターを静音かつ最大効率で制御するドライバーICソリューションを拡充した。社内ユーザーのニーズにいち早く応えて開発した製品で、データサーバや車載用小型モーターの用途を狙う。「まずはミネベアミツミのグループに販売してから、外部に販売する。外販する時点で既に市場実績があるので顧客にとっても安心材料になるだろう」(矢野氏)

EVの急速充電器用電源など、よりハイパワーな電源市場への参入も強化する。「サイドゲートIGBTやFin-SiCのようなユニークなポートフォリオが加わり、こうした市場を目指せるようになった。ハイパワー電源にはファンモーター、コネクター、アナログ半導体、パワー半導体などが必要で、ミネベアミツミはこれらを全て持っている。自社の技術力を結集させることで、よりよい製品をいち早く市場に投入し、そこで勝ちにいく。われわれ半導体事業グループは、そこをしっかりと下支えする半導体技術を提供する」

「ノイズを外部に漏らさない」という、新しいカテゴリーの半導体も開発中だ。伝導ノイズをフィルタリングするもので、トランスやコイルといった大型のノイズ対策部品を大幅に減らせる可能性がある。この半導体は現在、一部の顧客が評価中だ。

徹底的なヒアリングで「次の湖」を探す

ニッチトップ戦略を進めるには顧客への徹底的なヒアリングも欠かせない。「“小売店”のようにアナログソリューションを展開するには、顧客の課題とニーズを徹底して聞くことが重要になる。リチウムイオン電池でいえば、シリコン系負極などが登場する中で何が課題になるかは電池メーカーに足を運んで聞くしかない。そうしてニーズを深掘し、新たな湖を探していく」(矢野氏)

矢野氏は「TAM(全体の市場規模)が大きくなくて構わない」と言い切る。「太平洋には巨大なプレイヤーが存在する。われわれが狙うべきはそこではない。互いのアナログ半導体技術を駆使し、掛け合わせることで製品の付加価値を高め、その価値を認めてもらえる“湖”に次々と攻勢をかけていくこそが、われわれがとるべき戦略だ。この戦略が機能しているからこそ、市況が苦しい中でも2桁以上の利益を継続して創出するという結果を残している」

“とがった”アナログ/パワー半導体技術がそろったミネベアミツミの半導体事業は今、大きな飛躍のときを迎えている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:ミネベアミツミ株式会社

アイティメディア営業企画/制作:EE Times Japan 編集部/掲載内容有効期限:2025年3月18日