位相雑音測定器が多彩に、最適機は用途で選ぶ:テスト/計測(2/3 ページ)

位相雑音を高い精度で手軽に測定できることを売りにした測定器が、最近になって相次いで登場している。それらは、それぞれ特徴的な機能を備えるほか、利害得失がある。従って、「最適」な測定器は測定対象とする信号源や、測定結果をどのように活用したいかによって違う。各測定器の特徴や使いどころを解説する。

【前編】 位相雑音測定のトレンドと相次いで登場する専用機について解説

無線であれ有線であれ、通信システムは何らかの「基準信号源」を必要とする。無線通信システムの周波数基準として機能するローカル(局部)発振器や、有線通信システムにおいてデジタル・データのタイミング(時間)基準を与えるリファレンス・クロックである。実際には、水晶発振器やVCO(電圧制御発振器)、これらを組み合わせて構成した位相同期(PLL:Phase Locked Loop)方式の周波数シンセサイザ・モジュールなどの信号源を利用する。

通信システムのデータ伝送速度が高まれば高まるほど、信号源の特性が伝送品質に与える影響は大きくなる。従って伝送品質を保証するためには、信号源の特性を正しく評価し、その結果に基づいて通信システムを設計しなければならない。

信号源の特性評価で特に問題になるのが位相雑音だ。位相雑音とは、信号の位相成分の揺らぎである。信号源の出力信号を考えたとき、周波数領域では周波数の不確かさとして評価できる。時間領域では、基準時刻に対する時間の不確かさである「ジッター」として扱う。一般にデータ伝送速度の高い通信システムを実現するためには、位相雑音が小さい信号源が必要である。

かつては「特殊な測定」

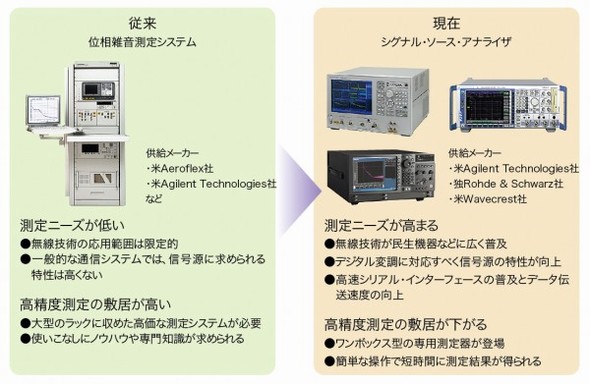

ところがかつて、位相雑音の高精度測定は「特殊な測定」だった。理由は大きく2つある。1つは、こうした測定の必要性(ニーズ)がそれほど高くなかったことだ。一般的な通信システムのデータ伝送速度は現在に比べて低く、伝送品質を保証する目的で位相雑音を高い精度で測定しなければならない用途は少なかったからである。

このため、位相雑音を高い精度で測定する必要がある技術者は、信号源そのものや、それを組み込む機器を手掛ける企業で開発や製造に携わるごく一部に限られていた。多くの場合は、スペクトラム・アナライザ(スペアナ)を利用した簡易的な位相雑音測定で事足りた*1)。

もう1つの理由は、位相雑音の高精度測定を実施する際の敷居が高かったことである。複数の測定器や測定治具を大型のラックに入れて組み合わせた測定システムが必要で、その価格は1000万円程度からとかなり高価だった。米Aeroflex社や米Agilent Technologies社などが従来からこうした位相雑音測定システムを供給していた。さらに、ユーザーにはこれを使いこなすためのノウハウや専門知識が求められた。

測定ニーズが高まる

こうした状況が変わりつつある。位相雑音を測定するニーズが高まり、それに呼応して、位相雑音を高い精度で手軽に測定できることを売りにした測定器がここ数年の間に続々と登場しているのだ(図1)。「シグナル・ソース・アナライザ」と呼ぶワンボックス型の専用測定器である。位相雑音を高い精度で測定する機能のほか、信号源の評価に向けたさまざまな測定/解析機能を搭載する。

図1 位相雑音測定の専用機が登場 従来、位相雑音が低い高純度信号源を高い精度で評価する用途には、複数の測定器や測定治具をラックに収めて組み合わせた大型の位相雑音測定システムが使われていた。最近になって測定ニーズが高まった結果、位相雑音を高い精度で手軽に測定できるワンボックス型の専用測定器が続々と登場し始めた。出典:アジレント・テクノロジー、ウェーブクレスト、ローデ・シュワルツ・ジャパン

位相雑音に対する測定ニーズが高まった要因は、大きく2つある。1つ目は無線通信の普及が急速に進んでいることだ。民生機器では無線LANやBluetoothといった無線インタフェースの採用が拡大し、GPSやデジタル放送などの受信機能の搭載も加速している。つまり位相雑音測定を必要とする用途が増えている。

携帯電話では、端末の出荷台数や基地局の設置数が増加したことに加え、複数の通信方式に1台で対応するマルチモード端末が登場し、位相雑音の測定対象である信号源の数が増えた。さらに、さまざまな無線通信でデジタル変調の採用が広がり、これに対応すべく信号源の特性向上が進んだ結果、位相雑音を高い精度で評価する必要が生じている(図2)。

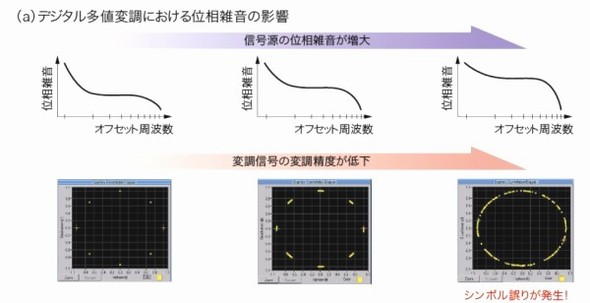

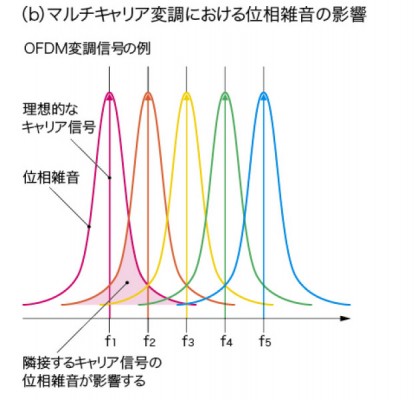

図2 位相雑音の影響が大きいデジタル変調 (a)は8値PSK(Phase Shift Keying)変調のコンスタレーション(変調シンボルの遷移をグラフ表示したもの)の例である。信号源である局部発振器の位相雑音が増大するとともに、変調信号の変調精度が悪化する様子を定性的に示した。変調精度がある程度以上に悪化して隣接するシンボルとのしきい値を超えると、伝送信号にシンボル誤りが発生する。(b)はマルチキャリア変調であるOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)方式における位相雑音の影響を示した。狭い周波数間隔で複数のキャリア信号(サブキャリア)を並べるため、あるサブキャリア信号は周辺のサブキャリア信号の位相雑音に影響を受ける。出典:ローデ・シュワルツ・ジャパンの資料を基に本誌が作成

位相雑音の測定ニーズが高まった2つ目の理由は、有線通信技術である高速シリアル・インタフェースの普及だ。応用範囲がコンピュータ・システムのバックプレーンなどの基板間通信から、基板上に配置したチップ間の通信へと広がり、リファレンス・クロックを評価する機会が増えている。

さらに、データ伝送速度が数G〜10Gビット/秒程度まで向上し、リファレンス・クロックの周波数はマイクロ波の領域に達した。この結果、リファレンス・クロックの位相雑音がデータ誤り率(BER:Bit Error Rate)に直接、影響を与えるようになってきた。こうして無線通信と同様に、位相雑音を高い精度で評価したいというニーズが高まった。

3社が専用測定器を製品化

現在、シグナル・ソース・アナライザと呼ぶ製品を市場に投入している測定器メーカーは3社ある。Agilent社と独Rohde & Schwarz社、米Wavecrest社だ。先鞭(せんべん)をつけたのはAgilent社である。信号源の位相雑音を測定する機能のほか、スペクトラム・モニター機能やトランジェント(過渡)特性を測定する機能、VCOの特性評価に向けて出力周波数や出力電力、消費電流、制御電圧感度などを測定する機能を備える「E5052A」を2004年6月に発売した。

このE5052Aでは、従来の位相雑音測定システムに比べて較正(キャリブレーション)を簡略化したり、測定時間を大幅に短縮するといった改善を施した。Agilent社の日本における子会社の1つで、シグナル・ソース・アナライザの開発を担当したアジレント・テクノロジー・インターナショナルによれば、「被測定物をつないで測定条件を設定すれば、直ちに測定結果が得られる。従来型の位相雑音測定システムでは、キャリア(搬送波)信号の近傍の位相雑音を高い精度で測定する場合は、1つの信号源の測定に最短でも3時間程度を要していた」(同社の電子部品計測事業部 マーケティング部でプロダクト・マネージャを務める谷本茂氏)という。

Agilent社が従来から提供していた位相雑音測定システムのユーザーであり、同社のシグナル・ソース・アナライザも導入した国内の水晶発振器メーカーであるナカ アンド カンパニーは、「位相雑音の測定精度については従来型の位相雑音測定システムに準じながら、測定スループットはけた違いに高い。当社の場合、1時間当たりに測定できる水晶発振器は従来は8〜10個だけだったが、これが100個まで増えた。この結果、位相雑音が低い水晶発振器を大量に供給できるようになった」と評価する。

Agilent社の製品投入からおよそ2年半経った2006年11月にRohde & Schwarz社が同様のコンセプトの測定器「FSUP」を市場投入した。すると続く2006年12月には、Wavecrest社が主に高速シリアル・インタフェースを狙って、「SSA(Signal Source Analyzer)シリーズ」の販売を始めた。さらに2007年4月には、Agilent社が従来機の特性を高めた新機種「E5052B」を発表している。

こうした専用測定器だけではない。専用測定器ほどの高い精度は得られないが、無線信号の測定や高速シリアル・インタフェースの特性評価に向けた既存の測定器にオプションとして搭載することで、位相雑音測定に対応できるソフトウェアも増えている。

例えば、米Tektronix社は、デジタル・サンプリング方式のスペアナ(同社はリアルタイム・スペアナと呼ぶ)「RSA3000Aシリーズ」に向けた「シグナル・ソース測定/解析ソフトウェア」を2005年10月から供給している*2)。Agilent社は、サンプリング・オシロスコープ「86100C DCA-J」に向けた「位相雑音測定ソフトウェア」を開発し、2007年2月に発売した。

評価目的ごとに最適機は違う

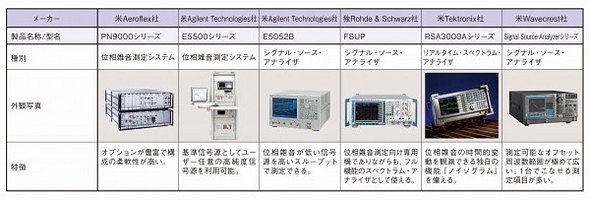

顔触れが多彩になる位相雑音測定器。しかし、位相雑音の測定手法やハードウェア構成、付加的に備えた機能などは機種ごとに異なる(表1)。例えば、測定手法によって測定精度や測定可能なオフセット周波数範囲が違う。このためユーザーは、この利害得失を把握し、測定対象とする信号源の特性や、測定結果をどのように活用するかに合わせて、最適な機種を選ぶ必要がある。

表1 位相雑音の測定に向けた代表的な測定器 代表的な位相雑音測定器を示した。従来型の位相雑音測定システムや、新たに登場した専用測定器であるシグナル・ソース・アナライザのほか、特徴的な位相雑音測定機能を備えるデジタル・サンプリング方式のスペクトラム・アナライザ(リアルタイム・スペアナ)についてまとめた。それぞれ測定手法などに起因する利点や弱点があるため、ユーザーは用途に合わせて最適な機種を選ぶ必要がある。なお、位相雑音の最小測定レベルと測定時間については、ここに明記した以外の測定条件などによって大きく変わる可能性があるため注意が必要だ。特定の測定条件における値を測定器メーカーに個別に確認することが望ましい。出典:各測定器メーカーの資料や取材を基に本誌が作成

「位相雑音測定に対するユーザーの理解度は必ずしも高くない。特に有線通信分野のユーザーにこの傾向が強い。このため、測定器メーカーに薦められた機種をそのまま購入してしまいがちだ。しかし現在のところ、唯一万能という測定手法や測定器は実現されていない。従って、評価目的に応じた測定手法/測定器を選ぶという姿勢が大切である」(アジレントの谷本氏)。

選択時の判断材料となるのは、測定対象とする信号源の純度や安定度、周波数範囲、測定器の使用目的が信号源の設計/開発における評価か、その場合は時間領域のジッター解析機能が必要か、あるいは使用目的が製造ラインでの検査か、などである。

測定手法は大きく3つ

それでは、各測定器の特徴や使いどころについて解説する前に、まずは位相雑音の測定手法について説明しておこう。この理解を無くしては、さまざまな位相雑音測定器の中から最適な機種を選ぶことは難しいからだ。

位相雑音の測定手法は大きく3つに分けられる。すなわち、(1)「スペクトラム・アナライザ(スペアナ)法」と(2)「Phase Locked Loop(PLL)法」、(3)「オシロスコープ法」である。

これまで無線通信分野では周波数領域の測定手法であるスペアナ法やPLL法を利用して位相雑音を測定し、有線通信分野では時間領域の測定手法であるオシロスコープ法を使ってジッターを測定することが一般的だった。こうした測定手法のすみ分けは現在もそれほど変化していない。ただしPLL法については、後述する通り、極めて高い時間分解能でジッターを測定する手法として応用する動きがある。

(1)簡便も低精度のスペアナ法

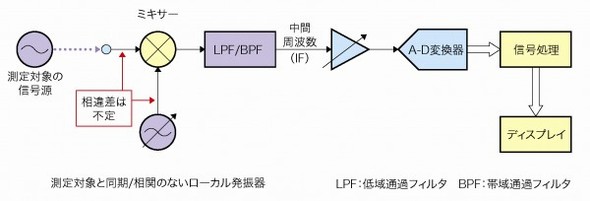

スペアナ法は、文字通りスペアナを使って位相雑音を簡易的に測定する方法である(図3)。高価な専用測定器が不要なことに加えて、測定対象との接続や測定条件の設定といったセットアップが簡単な点などが特徴だ。

図3 スペアナ法の測定原理 スペクトラム・アナライザを使って位相雑音を測定するスペクトラム・アナライザ(スペアナ)法の測定原理である。測定対象の信号源に対して同期/相関がない基準発振器(ローカル発振器)を使って、信号源の出力信号を中間周波数(IF)に変換してから、周波数スペクトル密度を測定する。この測定手法では、信号源の出力信号の位相雑音成分と振幅(AM)雑音成分を区別できない。出典:アジレント・テクノロジー

実際には、測定対象である信号源の出力信号を直接、スペアナのRF入力端子に入力する。この状態でスペクトラム表示画面を選択し、キャリア信号を中心に所望のオフセット(離調)周波数範囲のスペクトラムを表示させ、マーカー機能を使ってキャリア信号と任意のオフセット周波数における雑音信号のレベル差を読み取ればよい。すなわちC/N比(キャリア電力対雑音電力)を求めるわけだ。

弱点は、測定精度が低いことである。ローデ・シュワルツ・ジャパンは、「単一のキャリア信号を利用する無線通信方式が主流だった時代には、スペアナ法でも事足りた。ところが複数のキャリア信号を利用するOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)変調方式が普及し、それに伴って信号源の位相雑音が低くなった現在では、測定精度が不足するようになってきた」(同社でテクニカル・センターのマネージャーを務める岩田哲氏)と指摘する。

測定精度が低い理由は2つある。第1の理由は、低い位相雑音を測定できないことである。スペアナ自体が持つ位相雑音(残留雑音)よりも低い位相雑音は、原理的に検出できないからだ。ここで問題になるスペアナの残留雑音は、内蔵する基準発振器(ローカル発振器)の位相雑音特性によって決まり、一般に専用測定器のそれに比べてかなり低い(位相雑音が大きい)。さらに、位相雑音の最小測定レベル(感度)はスペアナのダイナミック・レンジによっても制限される。従ってキャリア信号のレベルが大きい場合には、位相雑音の感度が低下してしまう。

第2の理由は、スペアナ法では原理的に、振幅変動によって生じる雑音であるAM(Amplitude Modulation)雑音と位相雑音とを区別して測定できないことだ。すなわち、測定結果には位相雑音だけでなくAM雑音も含まれている。ただしAM雑音が無視できるほど小さい場合は、測定結果を位相雑音だと見なしてよい。AM雑音が大きい場合は、信号源の出力信号を振幅制限器を介してスペアナに入力することでAM雑音の影響を取り除くなどの工夫が必要になる。

このほか、測定結果の表示方法にも注意が必要である。スペアナでは一般に、測定結果の周波数軸(横軸)は対数目盛りではなく、線形目盛りで表示される。さらに、測定結果の表示単位は雑音レベルをキャリア信号のレベルで正規化した「dBc」であり、単位周波数当たりの値(dBc/Hz)に正規化されていない。ただし最近では、「測定データに後処理を施すことで、キャリア信号からのオフセット周波数を対数目盛りで表示できるスペアナが増えている」(アジレントの谷本氏)。実際には、オプションのソフトウェアでこうした表示機能を搭載できるスペアナが多い。

(2)PLL法は高精度化が可能

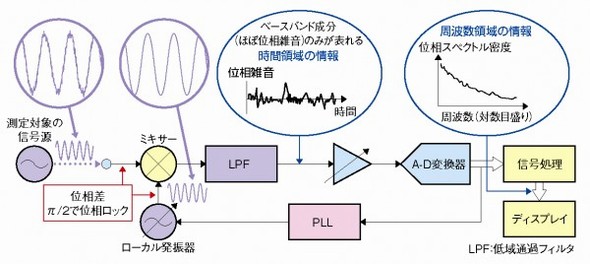

PLL法は、スペアナ法の課題を改善し、位相雑音の高精度測定を可能にした手法だといえる。測定対象とする信号源に測定器の基準発振器(ローカル発振器)を位相ロックさせて位相雑音を測定する(図4)。両者の位相差がπ/2になるように(直交するように)測定器に内蔵したPLL回路を位相ロックすることで、AM雑音の影響を排除する。この結果、位相雑音のみを抽出できる仕組みである。

図4 PLL法の測定原理 PLL(Phase Locked Loop)法の測定原理である。測定器に内蔵したローカル発振器を測定対象の信号源にπ/2の位相差で位相ロックさせる。位相検波器として機能するミキサーの出力を低域通過フィルタ経由で取り出せば、キャリア信号の成分は抑圧されるため、ベースバンド成分のみ(ほぼ位相雑音に相当する)が得られる。その後、この信号をA-D変換器で取り込んで、信号処理によって周波数領域の情報に変換する。2つの発振器の位相差がπ/2になるように(直交するように)位相ロックをかけることで、振幅(AM)雑音の影響は排除できる。出典:アジレント・テクノロジー

さらに、高いダイナミック・レンジを確保できるという利点もある。スペアナ法やオシロスコープ法では、レベルの小さい位相雑音をレベルの大きいキャリア信号と混在した状態で測定するため、ダイナミック・レンジを高めにくい。これに対しPLL法では、PLL回路中の周波数ミキサーが直交位相検波器として機能し、キャリア信号を抑圧する。このため、位相雑音のみを測定できるからだ。

これらの利点を備えていることから、実際の測定器では、信号源を高い精度で測定する機種に採用されている。具体的には、Aeroflex社やAgilent社などが供給する位相雑音測定システムや、シグナル・ソース・アナライザのうちAgilent社とRohde & Schwarz社の機種が採用する。このためこの測定手法は、位相雑音アナライザ法とも呼ばれる。

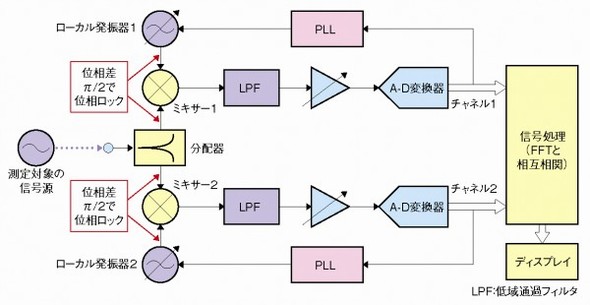

測定器自体の位相雑音をさらに低減できる手段が用意されていることもPLL法の特徴だ。位相雑音が極めて低い信号源に対応できるようになる。例えば、位相雑音の測定系を2つ用意し、それぞれの測定結果の相関を計算し、その結果を積算することで、測定時間は長くなるが積算回数に応じて測定器の位相雑音を低減できる「相互相関(クロス・コリレーション)法」を適用できる(図5)。

図5 PLL法の位相雑音をさらに低減 PLL法において、測定器の位相雑音をさらに低減する「相互相関法」の原理図である。位相雑音が極めて低い信号源の評価に向く。PLL法を採る測定系を2チャネル用意する。このとき2つのローカル発振器に相関がなく、互いに完全に独立していれば、両チャネルの測定結果について相関を計算し、その結果を積算することで、測定対象の信号源の位相雑音はそのまま残り、測定系で重畳された位相雑音だけが打ち消されるという仕組みだ。100回の積算で測定系の位相雑音を10dB、1000回で15dB、1万回で20dB低減できる。ただし測定時間は、相互相関法を適用しない場合に比べて100倍、1000倍、1万倍に延びる。出典:アジレント・テクノロジー

このほか、被測定物(DUT:Device Under Test)となる信号源を2つ用意し、2つの測定結果を処理することで測定器の位相雑音を3dB低減する「2(two)DUT法」や、内蔵のローカル発振器の代わりに、より信号純度の高い基準信号を外部から供給する方法も利用可能だ。

ただしPLL法にも課題はある。位相ロック範囲によって、測定可能なオフセット周波数範囲が制限されてしまうことだ。従来は最大でも数十MHz程度にとどまっており、位相雑音を広帯域にわたって測定することはできなかった。

このため例えば、「高速シリアル・インタフェースの標準規格の中には、位相雑音(実際にはジッター値で表現されている)を評価する際に、キャリア信号から80MHzのオフセット範囲まで測定することを求めるものがある。PLL法を採用する従来の測定器では、こうした要求に応えられなかった」(アジレントの谷本氏)。このほか無線通信用途では、位相ロック範囲を超えるほど周波数変動(ドリフト)が大きい信号源を測定することができない。ミリ波帯のVCOなどを自走発振(フリーラン)状態で測定する場合などがこれに該当する可能性がある*3)。

(3)広帯域測定可能なオシロ法

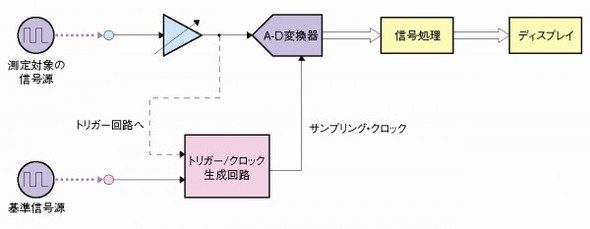

オシロスコープ法は、高速サンプル・ホールド回路とA-D変換器を備えたデジタル・オシロスコープを使って、測定対象である信号源の揺らぎを時間領域で測定する手法である(図6)。オシロスコープのほか、タイム・インターバル・アナライザ(TIA)やシグナル・インテグリティ・アナライザ(SIA)などと呼ばれるジッター測定器も、高速サンプル・ホールド回路とA-D変換器を備えた時間領域の測定器であるため、測定手法としてはオシロスコープ法に分類できる。

図6 オシロスコープ法の測定原理 高速サンプル・ホールド回路とA-D変換器を備えたデジタル・オシロスコープなどを使って、測定対象である信号源の揺らぎを時間領域で測定する。サンプリング・クロックは、位相雑音が低い基準信号源の出力をそのまま使ったり、逓倍して利用したりする場合と、測定対象である信号源の出力信号からトリガー回路を使って生成する場合(図中、点線で示した経路)がある。オシロスコープ法のジッター測定における時間分解能は、このサンプリング・クロックの安定度によって決まる場合が多い。出典:アジレント・テクノロジー

具体的な製品の例としては、高速シリアル・インタフェースの解析に向けて測定器メーカー各社が供給するリアルタイム方式/サンプリング方式のデジタル・オシロスコープや、Wavecrest社が供給するシグナル・ソース・アナライザのSSAシリーズがある。なおSSAシリーズは、同社既存のシグナル・インテグリティ・アナライザを基に開発した。

オシロスコープ法による測定結果は一般に、横軸に時間、縦軸に電圧振幅をとった画面に、時間領域の情報であるジッターとして表示される。ただしオシロスコープでは、オプションのソフトウェアを搭載することで、周波数領域の情報である位相雑音に換算して表示できる機種もあるほか、Wavecrest社のSSAシリーズでは位相雑音の表示を標準機能として用意した。

測定精度は、ジッター測定の下限値(ジッター・ノイズ・フロア)が「一般的な高速シリアル・インタフェース向けオシロスコープで1p〜2ps(rms値)程度、サンプリング方法を工夫して雑音レベルを低減した測定器でも200f〜300fs(rms値)程度が現状である」(アジレントの谷本氏)。この測定限界は、「A-D変換器の分解能よりも、サンプリング・クロックの安定度で決まる場合が多い」(同氏)という。

オシロスコープ法の特徴は、周波数領域の測定手法であるスペアナ法やPLL法に比べて、広い帯域にわたる測定が可能な点だ。測定対象である信号源の出力信号を直接サンプリングするからである。

ただしこれは利点でもあり、弱点でもある。利点としては、広いオフセット周波数範囲に対応できることが挙げられる。具体的には、キャリア信号の周波数にオフセット周波数を加えた値が、サンプリング周波数の1/2(ナイキスト周波数)に達するまで測定可能である。さらに、こうして捕捉した信号波形を基に、時間領域においてさまざまなジッター解析を実行できるという利点もある。

一方で弱点としては、信号源の比較的長い時間にわたる安定性については、評価しにくいことが挙げられる。ある期間において、定常的だと見なせる信号源にしか適用できない。「数G〜10Gビット/秒の高速シリアル・インタフェースに向けたサンプリング方式のオシロスコープは、サンプリング周波数が40G〜50Gサンプル/秒と高い。長い時間にわたる情報を蓄積するためには、膨大なメモリー容量が必要になってしまう。つまり、オシロスコープは広帯域であるがゆえに、長期的な安定性の評価は不得意なのである」(日本テクトロニクスの営業統括本部 営業技術統括部 RTSA営業推進部 AE課で課長を務める篠瀬吉男氏)。

このほか、広帯域にわたって取り込んだ時間領域の情報を高速フーリエ変換(FFT)処理によって周波数領域の情報である位相雑音に変換する測定器では、機種によって測定結果に差異が生じたり、周波数領域の測定手法を使って得た結果と一致しない可能性があるため注意が必要だ。「時間領域と周波数領域を変換するFFT処理のアルゴリズムは、機種ごとに異なる可能性がある。さらに、同じ信号源を対象とした場合でも、時間領域と周波数領域の測定手法では、実際に信号を観測する周波数帯域幅や時刻が異なっている」(同氏)からである。

注釈

*1)スペクトラム・アナライザで位相雑音を簡易的に測定するには、マーカー機能を使って、キャリア信号と任意のオフセット周波数における雑音信号のレベル差を読み取ればよい。ただしスペアナは、測定器そのものの位相雑音が比較的大きいため、最小測定レベルはそれほど低くない(感度が高くない)。従って、位相雑音が低い信号源を高い精度で評価する用途には使えない。また、キャリア信号のドリフトが大きい場合、スペクトラム・アナライザでは、そのドリフトに追従する能力が一般に低いため、キャリア近傍の位相雑音の測定確度が著しく低下する。

*2)このオプション・ソフトウェアは、現在は名称が変更されている。汎用的なデジタル変調解析ソフトウェアとRFIDの通信解析ソフトウェアをまとめて、「オプション21型 拡張測定解析機能」として供給している。

*3)PLL法では位相ロック範囲の制約から測定が難しい、周波数変動(ドリフト)が大きい信号源の測定に向けて、米Aeroflex社や米Agilent Technologies社の位相雑音測定システムは、遅延線(ディレイ・ライン)を使って直交検波を実現することで位相雑音を測定する「ディレイ・ライン法」にオプションで対応する。測定対象である信号源の出力信号を2つに分岐させ、一方はそのまま、もう一方は遅延線を介して位相をずらしてから周波数ミキサーに入力することで直交位相検波を実現する。ただしディレイ・ライン法は、AM雑音の分離特性がPLL法のようには高くないため、適用可能な測定対象はAM雑音が小さい信号源に限られる。Agilent社のシグナル・ソース・アナライザ「E5052B」では、このディレイ・ライン法をデジタル的に実現した「ヘテロダイン・デジタル・ディスクリミネータ法」が実装されており、ユーザーが任意にPLL法と切り替えて使用できる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.