発電と蓄電を同時に実現する「光蓄電池」、太陽光エネルギをぎゅっと凝縮:エネルギー技術 エネルギーハーベスティング

「太陽光で発電しつつ、それと同時に電力を蓄える」――。そんな新たなコンセプトに基づいた、「光蓄電池」と呼ぶ新構造の開発が進められている。

「太陽光で発電しつつ、それと同時に電力を蓄える」――。そんな新たなコンセプトに基づいた、「光蓄電池」と呼ぶ新構造が登場した。鹿児島大学が開発を進めているもので、電極材料に導電性高分子とTiO2(二酸化チタン)を組み合わせることで実現した。採用した導電性高分子は電子を蓄える性質を備える。一方、TiO2は、太陽光(紫外光)を照射することで電子を放出する。従って、これらを組み合わせれば、光を照射することで「発電」し、同時にそれを「蓄電」する構造が得られるというわけだ。

もっとも、高い電力変換効率を得るには、発電と蓄電の各部分を別系統にした方がよい。それぞれに対して最適化した装置を開発できるからだ。ただし、装置が大きくなったり仕組みが複雑になったりする。これに対して、開発した光蓄電池は、小型化しやすいことが魅力である。「小型化して携帯性を高められれば、効率が低くても市場に受け入れられるはず。1日のうち数分しか駆動させないようなセンサー端末や電子機器が、用途として最適だ」(鹿児島大学工学部電気電子工学科の助教である野見山輝明氏)。

光蓄電池の研究の歴史は、1990年代にさかのぼる。きっかけは、当時同氏が研究していた水の光分解だった。水の光分解と水素吸蔵合金を組み合わせれば、光を照射して水素を抽出・蓄積可能な仕組みが実現できると考えた。しかし、「電子機器を利用するその場所で、エネルギを生成して蓄える」という研究コンセプトは明確であるものの、現実化するのは難しかった。そこで、太陽光エネルギで電子を生成して、蓄電池に充電するという方針に転換した。「研究を始めた1990年代は、TiO2の光触媒作用を利用した色素増感太陽電池が発見されたり、Li+(リチウムイオン)を使った2次電池の研究が活発に進められたりという時代だった」(同氏)。TiO2の光触媒作用や二次電池の「いいところどり」を目指したという。

電極構造が重要

開発した光蓄電池で最も重要なのが、電極構造である(図1)。前述のように電子を蓄える部分は、導電性高分子薄膜とTiO2で構成されており、発電と蓄電の2つの役割を担う。「TiO2の微細粒子を高分子膜に分散させて複合化した構造を採る」(野見山氏)という。具体的には、電着重合でそれぞれの材料の性質を維持したまま接触させた。今回、電極構造と製造技術を新たに開発したことで、入力した光エネルギに対して放電時に取り出せる電気エネルギの比率(電力変換効率)は0.05%となった*1)。平均放電容量は37μAh/cm2である。これまでは、測定するのが難しいほど電力変換効率が低かったという。なお、電解液は、1mol(モル)/l(リットル)程度の希硫酸や過塩素酸、2つの電極のうちもう一方は何らかの導電性材料であればよい。

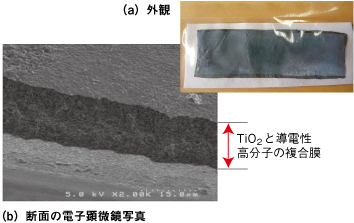

図1 導電性高分子とTiO2を複合化 導電性高分子とTiO2(二酸化チタン)の複合電極の外観(a)と電子顕微鏡写真(b)である。(a)の電極の寸法は約6cm×2cm、膜圧は20μmである。出典:鹿児島大学工学部電気電子工学科 堀江・野見山研究室の資料を基に本誌が作成

このような構造で、発電と蓄電を実現する仕組みはこうだ。TiO2は光触媒作用があり、紫外光を照射すると電子が放出する。ただし、TiO2だけでは電子は蓄えられない。そこで、電子を長時間保持、すなわち蓄電するために導電性高分子を使う。具体的には、高分子材料に「ポリアニリン(PANI)」を採用した。ポリアニリンは、イミンの窒素原子とアミンの窒素原子がベンゼン環を介して次々とつながった構造で、窒素原子の一部がイオン化することで、TiO2が生成した電子を捕捉する。

実用化に向けた課題は主に2つある。1つは、可視光でも電子を生成できるようにすることである。TiO2と色素を組み合わせたり、他の元素をわずかに化合させて光の吸収帯を広げたりすることで実現する。もう1つは、電力変換効率を高めることである。太陽光の吸収効率を高めるには、TiO2粒子を電極表面に広く露出させる必要がある。しかしそれでは、TiO2粒子周辺の導電性高分子が減ってしまう。蓄電できる電荷量が減る。このようなトレード・オフの関係を解消するためには、TiO2粒子の粒径を小さくして、その周辺に導電性高分子を密に配置した電極を作成する必要がある。まず、1%の電力変換効率を目指す。「これが実現できれば、低消費電力のセンサーならば動作させられる」(同氏)。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.