「宇宙雷」を観測する小型衛星、果たして民生品は役に立ったのか:製品解剖(1/3 ページ)

宇宙がより身近なものになりつつある。これまでは、ごく限られた企業や研究機関のみが手掛けてきた人工衛星開発のすそ野が、最近になって広がってきた。回紹介する「スプライト観測衛星(SPRITE-SAT)」は、この相乗り衛星の1つだ。

宇宙がより身近なものになりつつある。これまでは、ごく限られた企業や研究機関のみが手掛けてきた人工衛星開発のすそ野が、最近になって広がってきた。2009年1月には、合計7つの小型副衛星(相乗り衛星)が、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の温室効果ガス観測技術衛星「いぶき(GOSAT)」(開発費183億円、質量1.8t)とともに、H-IIAロケットで打ち上げられた。7つの小型衛星はいずれも、人工衛星の開発を主力事業にはしていない民間企業や大学が手掛けたものである。

今回紹介する「スプライト観測衛星(SPRITE-SAT)」は、この相乗り衛星の1つだ(図1)。東北大学大学院工学研究科航空宇宙工学専攻の教授である吉田和哉氏と、同大学院理学研究科地球物理学専攻の講師である高橋幸弘氏の研究グループが開発した。外形寸法は49cm×49cm×49.4cm、質量は45.3kgである。現在、高度660k〜680kmのほぼ極軌道を回っている。JAXAのガス観測衛星に比べると非常に小型である。小型の相乗り衛星とはいえ、目的をはっきりとさせて機能を絞った専用衛星を作り上げることで、宇宙に衛星を飛ばす意義があると考えた。

図1 小型で軽量の人工衛星を開発 東北大学の研究グループが開発した小型衛星を架台に載せたところ。外形寸法は49cm×49cm×49.4cmで、質量は45.3kg。開発コストは1億円程度だという。出典:東北大学大学院理学研究科/工学研究科

宇宙に打ち上げる衛星を開発するといっても、大学では膨大なコストは掛けられない。そこで同グループが開発した小型衛星では、可能な部分を極力、民生分野向け機器/部品から転用するなどして開発コストを1億円程度に抑えた。「従来の比較的規模の大きな人工衛星に比べると破格の安さ」(吉田氏)だという。このほか、宇宙で使用することを想定していない、安価な民生分野向け半導体部品を宇宙で動作させて試験をするという、今後の小型衛星開発を見据えた新たな試みもある。具体的には、スウェーデンAngstrom Aerospace(AAC)社と協力して開発した、「TAMU(Tohoku AAC MEMS Unit)」と呼ぶ試験基板を搭載した。

自然界の謎を宇宙から解く

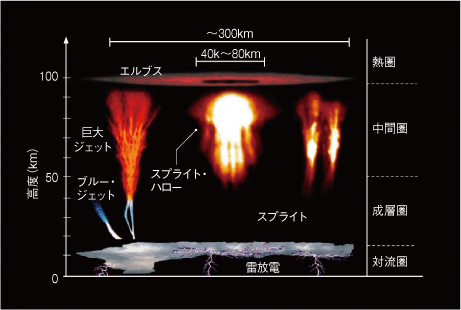

SPRITE-SATの主目的は、「レッド・スプライト(Red Sprite)」と呼ぶ、雷放電に伴う巨大な発光現象の観測である(図2)*1)。雷に伴って雷雲の上部で大気が発光するこの現象は、一般にはあまり知られていない。これが発見されたのは今から20年前の1989年のことで、まったく偶然だった。この発光形状を見た研究者は、「まるで妖精のような」と評した。発光色はN2(窒素)に由来する赤色で、形状は柱状だったり、くらげ状だったり、羽根飾り状だったりとさまざまである。

高度20km以下の雷雲に対して、高度50k〜90kmの中間圏で発生することや、どのような条件の雷放電に伴って発生するかといった基本的な事項は少しずつ明らかにされてきたものの、3次元構造や発生メカニズムといった詳細はいまだに解明されていない。これまでは地上にカメラを設置して観測するのが一般的だったが、東北大学の研究グループはレッド・スプライトの発生場所よりも高い高度から見下ろす格好での観測が必要不可欠だと考えた。すなわち、宇宙からの光学観測である。

図2 雷に伴う発光現象を観測 雷に伴って雷雲の上部で発生する発光現象には、特性の違いで「エルブス」、「ジェット」、「スプライト」と呼ぶさまざまなタイプがある。今回の小型衛星は、その中でもスプライトの観測を主目的にしている。出典:東北大学大学院理学研究科/工学研究科

0〜30℃の温度範囲に収める

小型衛星開発の検討を始めたのは、今からおよそ7年前の2002年にさかのぼる。2008年8月ころに最終的に完成したのが、およそ50cm角の小型衛星である。Al(アルミニウム)合金で形成したわずかなスペースに、衛星の姿勢を検出する各種センサーや、地上と制御データをやりとりしたり姿勢を制御したりする制御ボード(基板)、スプライトと雷を観測するためのカメラなどが組み込まれている。

小型衛星の外観で最も目立つのは、紫色に輝く太陽電池パネルである。衛星の電力源である太陽電池パネルは、下面以外の合計5つの面に張り付けてある。6cm×4cmの太陽電池セルを、1面当たり42枚直列に接続した。これによって、1面当たり最大約15Wの電力が得られ、発生電力の合計値は平均24Wである。発電した電力は、電流容量が3.3Ahのニッケル水素2次電池に蓄えておく。電源電圧は10.8Vである。

太陽電池セルとニッケル水素2次電池で構成した電源システムで、通常時に9.5W、通信時12W、観測時22Wという小型衛星の消費電力をまかなう。気を配ったのが、ニッケル水素2次電池の周囲温度をある一定の範囲に収めるという点だという。宇宙環境では、太陽に向かう面は高温になる一方で、太陽光が照射されていない面では温度が下がってしまう。このような状況でも0〜30℃、最大でも40℃という電池の動作温度範囲に、周囲温度を収めなければならない。

開発した小型衛星では、温度調整用の加熱装置や冷却装置は使用しなかった。消費電力を削減するためである。衛星内部の温度は、内部での発熱と、外部への放熱のバランスで決まる。検証用モデルを使って内部温度をシミュレーションしたところ、冷え過ぎることが分かった。そこで、Al合金の表面に張り付ける高分子シートの面積を調整することで、電池の周囲温度を30℃程度になるように設定した。Al合金は熱を外部に逃がしにくい(すなわち熱放射率が低い)のに対して、高分子シートは熱放射率が高いという特徴がある。「宇宙で実際にどの程度の温度になるか、事前には正確には分からない。最後は『えいやっ』と比率を決めた」(吉田氏)。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.