炭素はどこまでシリコンに取って代われるか、3種類の材料が商用化に向かう:材料技術(1/5 ページ)

シリコンはエレクトロニクスを支える半導体として大規模に利用されている。その一方で、炭素だけからなる材料が注目を集めている。現在のメモリやプロセッサがそのまま炭素材料に置き換わるのだろうか。そうではない。ではどのように役立つのだろうか。

あらゆる有機化合物の基礎を成すC(炭素、カーボン)は、次世代半導体材料の候補として、Si(ケイ素、シリコン)に取って代わることになりそうだ。Cは、周期表上でSiのすぐ真上に位置する。炭素だけを含む物質として、「ダイヤモンド」や「グラフェン」「カーボンナノチューブ」「フラーレン」が注目されている(図1)。熱特性や実現できる動作周波数の範囲の広さは言うまでもない。恐らく超電導特性など、Siでは不可能なことが実現できることが研究結果から示唆されている。

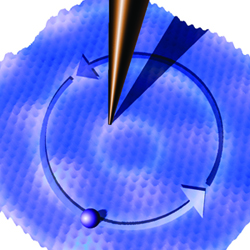

図1 グラフェン中の電子が示す軌道 米NISTは、電子の挙動によって、グラフェンを構成する炭素原子の配列を調べた。図で針のように描かれているプローブから磁界を加えることで、電子が円を描く(サイクロトロン軌道)ように運動する。

米国の市場調査会社であるGartnerでシニアアナリストを務めるDean Freeman氏は、「カーボン応用技術の中で、現在最も商用化に近いのはダイヤモンド半導体だろう。研究は既に15年以上も続いている。その一方で、ダイヤモンド以外の物質の大半については、商用化への道のりはまだ遠い」と話す。

4種類の材料が生きる道

Siウエハー上に厚さ40nm〜15μmのダイヤモンド薄膜を製造しているサプライヤによれば、3次元結晶であるダイヤモンドはSiの10倍の放熱性を有するという。一方、厚さ3Å(0.3nm)の単原子層からなる2次元結晶のグラフェンは、Siの10倍の電子移動度を示し、Siでは越えることができないテラヘルツ(THz)という動作周波数の壁を突破できる可能性があるという。

1次元結晶である直径1nmのカーボンナノチューブも、デジタル用途のSi材料よりも「速い」材料として注目されている。例えば、カーボンナノチューブの商用化第1弾として出てくるプリンタブルエレクトロニクス用インクは、競合する有機トランジスタと比べて速度が10倍も速い。

さらに、炭素原子60個で構成された0次元結晶ともいえるフラーレンは、Siでは不可能な超電導を実現する。フラーレンは内部が空洞となっている球状の物質だ。空洞内にアルカリ金属原子をドープしたフラーレンは、加圧状態に置くと、38Kで超電導体となる。

カーボン加工技術の開発が進めば、カーボン材料は今後数年間で、現在使用されている回路材料のほぼ全てに取って代わる可能性がある。例えば、素子を相互接続する配線や、半導体、素子を絶縁する絶縁体などの用途が挙げられる。ただ、エレクトロニクス業界がどれほど迅速にカーボン材料の採用に踏み切れるかどうかは、特にこの不安定な経済状況を考慮すると、いまだ不透明である。

Freeman氏は米Nanteroと米SVTC Technologiesの事例にも言及した。2社は共同で、カーボンナノチューブ薄膜を製造するファウンドリサービスを他社に先駆けて提供している。両社の顧客は、カーボンナノチューブ膜を、CMOSチップ上の高性能なインターコネクト材として利用したいと考えているファブレスチップメーカーだ。「Nanteroはカーボンナノチューブを用いた素子をこれまで幾つか開発したものの、どれも顧客が付かなかった」とFreeman氏は明かす。今回は既に量産品に向けた取り組みが進んでいる。

Freeman氏によれば「カーボンナノチューブは、22nm世代以降のCMOS素子に向けたインターコネクト材として期待されている。つまり、商用化は早くても5年先ということだ」。

カーボンナノチューブ膜は、米DuPontなどのメーカーによって開発されてきた。NECなどの業界大手企業が柔らかいプラスチック基板上での成膜に成功したことを機に、カーボンナノチューブ膜の用途がエレクトロニクス分野にも広がってきた。

米Nanocomp Technologiesなどは、カーボンナノチューブをカーボンシートに埋め込み、建物の亀裂や構造欠陥を感知する装置に利用している。さらに、銅ワイヤーや銅ケーブルに匹敵する導電率を有しながらも5分の1もの軽量化を達成可能なカーボンナノチューブワイヤーやカーボンナノチューブケーブルの開発も進んでいる。

米IBMのフェローで、カーボンナノチューブに始まり、最近ではグラフェンを材料に採用する同社のカーボントランジスタ開発をけん引してきたPhaedon Avouris氏は、「フレキシブルエレクトロニクスに向けて開発された応用例は、軍事用から民生機器用まで既に数多く存在している。その中にはもちろん、材料の導電性や熱伝導性を高めるためにカーボンナノチューブを採用する事例も、既に多数存在している。しかし、カーボンナノチューブを使用した商用用途の第1弾としては、柔らかい基板上にミクロンサイズのチャネルを装備した薄膜トランジスタが有力視されている」と話す。

カーボンエレクトロニクスの開発者は、今後10年程度の期間で、Si半導体の成熟した製造プロセス技術と対等に渡り合おうとは、思ってもいない。開発者たちはむしろ、全く新しい手法を採る製造技術を完成させたいと考えている。手始めとして、まずは初期の大型Siトランジスタを思い起こさせる、ミクロンサイズの素子を開発予定だ。現在、米Applied Nanotech Holdingsをはじめとするサプライヤ各社が、安価な低温成膜装置に向けて印刷可能なカーボンナノチューブインクを開発している。同装置は、米Optomecなどが提供する非接触でエアロゾルを吹き付けるエアロゾルプリンタを使用しており、柔らかいポリマー基板上に形成する有機薄膜太陽電池やRFIDタグといったコスト重視の用途を対象に提供される。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.