役割増すTV用音響DSP、薄型化するスピーカの音質を維持:オーディオ処理技術 スピーカー(5/5 ページ)

テレビ映像の高画質化の進展とは対照的に、音作りの難しさが増している。その最大の原因は、テレビの薄型化に伴って、スピーカを薄くしなければならなくなったことである。

低音を感じさせる

低音強化機能については、「擬似低音」と呼ぶタイプと、スピーカの周波数特性のうち低周波数の領域をフィルタ処理で増幅して文字通り増強するタイプがある。

擬似低音とは、実際は再生されていない低音領域を再生されているかのように感じさせるものである。人の聴覚の性質を利用する。例えば、50Hzの低音成分を聞かせたい場合、それの定数倍に相当する高調波信号をオーディオ信号に含ませると、聴覚上は50Hzの音を認識する。このような現象を活用して、再生したい周波数の倍数に相当する成分をオーディオ信号に意図的に含ませることで、薄型スピーカでは物理的に再生できない低音成分を「感じさせる」ことが可能となる。

この疑似低音強化機能については、例えばSRS Labs社の「SRS TruBass」をシャープと日立製作所が一部のテレビ受像機に採用しているほか、三菱電機が独自技術の「DIATONE BASS」を採用している。「オーディオ信号に倍音を埋め込む手法にノウハウがある。低音をどの程度再生するかどうかで音の臨場感が大きく変わってくる。重要な項目だ」(川勝氏)。

スピーカの周波数特性のうち低周波数の領域をフィルタ処理で持ち上げる低音強化機能は、半導体ベンダー各社が独自の名称で提供している。スピーカは一般に、あるしきい値を下回った周波数の音については、再生可能な音圧が急激に低下する。この低下した周波数範囲の信号をデジタル・フィルタで増幅しようというのが基本的な考えである。ただ、何の工夫も施さずに増幅すると、本来スピーカが出力しにくい周波数成分を処理するため、ほかの周波数帯域とのバランスが悪くなったり、低音のひずみを生む原因になったりする。これを防ぐのに各半導体ベンダーの工夫がある。例えば、ロームが提供している「P2 BASS」と呼ぶ低音強化機能では、ある周波数以下を高域通過フィルタ(HPF)を使ってカットした後に、急峻(きゅうしゅん)な特性を備えたフィルタで狙った周波数帯域のみを増幅する処理を施しているという。このようにすることで、「ひずみのない明瞭(めいりょう)な低音を聞かせられる」(同社のオーディオ・アンプを担当する技術者)と説明する。

最後に、音の定位がはっきりせず、音声を明瞭(めいりょう)に聞き取りにくいという現象に向けては、複数の企業がそれぞれ独自の対策機能を提供している。例えば、SRS Lab社の「Dialog Clarity」では、「音声の周波数成分だけを増幅することで、ほかの効果音や背景音に比べて強調する」(同社)という。

D級アンプにDSPを搭載

スピーカの薄型化や配置変化に起因した悪影響を防ぐ対策処理が必要とは言えども、部品コストの増大は許されない。むしろ、部品コストや設計コストの削減が求められている。このような課題の解決を目的に、D級アンプICにDSPを搭載、または機能強化した品種の市場投入が相次いでいる(図4)。

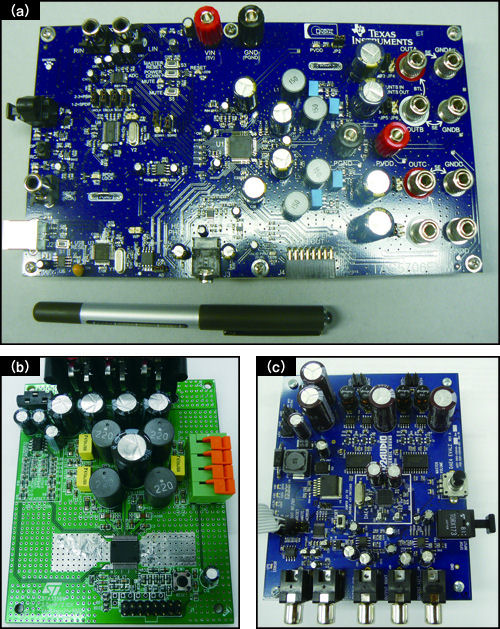

図4 D級アンプICにDSPを搭載した品種が続々製品化 ルネサス テクノロジが2008年11月、ロームが2009年4月にそれぞれ、DSP搭載のD級アンプICを発表した。日本テキサス・インスツルメンツとSTマイクロエレクトロニクスも、同社従来品に比べてDSPの機能を強化した品種を相次いで市場に投入した。また、米Intersil社もDSPを組み込んだオーディオ関連部品を薄型テレビなどに向けて用意している。(a)は日本テキサス・インスツルメンツ、(b)はSTマイクロエレクトロニクス、(c)は米Intersil社の評価ボード。

具体的には、ルネサス テクノロジが2008年11月、ロームが2009年4月に、DSP搭載を特長とするD級アンプICを市場に投入した。さらに、STマイクロエレクトロニクスは2009年1月、日本テキサス・インスツルメンツは同年3月にそれぞれ、従来品に比べてDSPの処理内容を強化した品種を発売した。

これらのDSP搭載D級アンプはいずれも、スピーカの周波数補正などに向けたパラメトリック・イコライザの対応バンド数が7バンドと多いほか、薄型スピーカに過大なオーディオ信号が入力されて破損してしまうことを防いだり、小信号を聞き取りやすくしたりする「DRC」と呼ぶ音量調整機能や低音強化機能などがあらかじめ組み込まれている。また、アナログ半導体を手掛ける米Intersil社は、米D2Audio社を2008年4月に買収し、民生分野のオーディオ市場に参入した。薄型テレビなどに向けた「DAE-4」は、D級アンプを実現する要素部品である「PWMプロセッサ」にDSPを組み合わせたもので、同社の低音強化や音声明瞭化といったさまざまなオーディオ処理アルゴリズムを実装できることを訴求する。

AVプロセッサの補佐役

DSP機能を搭載、または強化したD級アンプが続々と市場に投入されている背景には、テレビのオーディオ信号処理回路ブロックが変化してきたことがある。

従来は、「スケーラ・チップ」や「バックエンド・チップ」と呼ぶ映像処理プロセッサと、オーディオ処理用プロセッサを別々のICで用意していた。ところが、部品コストの削減やプリント基板の実装面積の削減を目的に、これら2つのチップを統合して図1に示す「AVプロセッサ」として集約する動きが2008年ころから急速に広がった。

そうすると、「音作り」に関していくつかのデメリットが生じる。AVプロセッサは、映像処理が主な役割である。従って、AVプロセッサが備えるオーディオ処理機能だけで、デジタル・オーディオ信号の復号(デコード)処理や音響効果処理に加えて、スピーカの薄型化に関連した音質の劣化を防ぐ機能まで組み込もうとすると、処理性能が足りない場合が出てくる。さらに、機種のモデル展開や仕向けごとに変更する必要のある音声信号処理を、AVプロセッサのオーディオ処理機能を利用して実装すると、開発作業が煩雑になってしまう。AVプロセッサの処理内容全体を変更する必要が生まれるからだ。

AVプロセッサに組み込まれたオーディオ処理機能と、DSP搭載のD級アンプを組み合わせて使えば、処理性能の不足を補える。また、モデルや仕向けごとに共通の処理内容をAVプロセッサに実装して、モデルや仕向けごとに異なる処理にD級アンプICのDSPを利用すれば、処理が比較的複雑なAVプロセッサの処理内容に手を付ける必要がなくなり、開発期間の短縮につながる。「ローエンドの機種では、AVプロセッサにオーディオ処理機能を実装しない場合もあり得る。このような機種の場合、D級アンプICのDSPが生きる」(日本テキサス・インスツルメンツのアナログ・マーケティング オーディオ&イメージング担当の滝川宏之氏)。

しかも、すでに部品として実装されているD級アンプICをDSP搭載品に置き換えるだけなので、実装面積はほとんど変わらない。部品コストの上昇も抑えられる。「DSP搭載品の部品コストは、搭載しない品種と大きくは変わらない」(同氏)。単体のオーディオ処理用DSPとD級アンプICを組み合わせた場合と比較すると、「単体のオーディオ処理用DSPの価格は安価なものでも200円〜300円以上、DSPを搭載しないD級アンプICのコストは100円以下である。これらの合計に比べると、DSP搭載D級アンプICの価格は1/3〜1/4程度」(同氏)。

もちろん、AVプロセッサにDSP搭載のD級アンプICを組み合わせて使うのではなく、従来通りオーディオ処理用DSPを単体で組み合わせるという考え方もある。「もう一歩、高度な処理を組み込みたい場合など、このような使い方もまだまだニーズは多い」(アナログ・デバイセズのデジタル・コンスーマ・セグメント・グループの技術担当ディレクターを務める望月和雄氏)。実際、同社は2008年9月に「SoundMAX」と呼ぶ、オーディオ処理用DSPの新たなブランドを立ち上げた。ただ、販売価格を抑えたテレビの普及機では、そのような選択をするのは部品コストの観点から難しいようだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.