第8回 エミッタ接地回路にばらつき対策施す:Analog ABC(アナログ技術基礎講座)(2/2 ページ)

前回はエミッタ接地回路の温度特性の改善方法を紹介しました。温度変化に対して安定した特性を得られたので、これで良しとしたいところですが、まだ検討しなければならないことがあります。それは、トランジスタの個性、すなわち「製造ばらつき」への対策です。

ベース抵抗値を再設定

エミッタ抵抗を挿入したことに伴って、考慮しなければならないことが2つあります。

1つは、ベース電流値を決めるベース抵抗値Rb(R1とR2を並列接続したときの抵抗)です。エミッタ抵抗を新たに挿入するとVbeが小さくなり、エミッタ抵抗を入れない場合に比べてベース電流が小さくなってしまいます。

前回までに説明して来た通り、10mVppの入力を1Vppに増幅するという目的を達成するために、コレクタ電流を26mAに設定しました*1)。エミッタ抵抗を入れた後にも26mAのコレクタ電流を維持するために、エミッタ抵抗での電圧降下を考慮してVbeを調整する必要があります。すなわちR1とR2を設定し直します。

具体的な計算式は以下になります。20Ωのエミッタ抵抗と26mAのエミッタ電流(エミッタ電流は、ほぼコレクタ電流に同じ)から、エミッタ抵抗での電圧降下は520mVです。従って、

となります。本連載第7回で説明した通り、0.99という数値は負荷直線上のIb=0のときのVbeで、ベース抵抗は500Ωです。式(1)と式(2)を使ってR1とR2を算出すれば、R1=1.656kΩ、R2=716Ωと計算できます。

交流成分はバイパス

エミッタ抵抗を挿入したことで考慮すべきもう1つの点は、交流成分にも負帰還が掛かって利得が低下してしまうことです。これを防ぐために、エミッタ抵抗と並列に(グラウンドとエミッタ端子の間に)コンデンサを入れます。コンデンサは直流成分を通さないのに対し交流成分は通しますので、交流成分だけをバイパスできます。このコンデンサのインピーダンスを、増幅したい交流信号の周波数で十分に小さくなるように選ぶことで、増幅する交流信号に対してはエミッタとグラウンドの間に抵抗が入っていない回路(エミッタ接地回路)と見なせます。

今回は仮に、周波数を1MHzとしましょう。コンデンサのインピーダンスが十分に小さいとは、どの程度の値なのでしょうか。図2の回路図を見て、エミッタ抵抗の20Ωよりも小さくすれば良いと思う読者の方がいたら、それは間違いです。

本連載の第6回で説明したように、トランジスタのエミッタの内側には、熱電圧Vtとコレクタ電流Icで決まる小さい抵抗Rvtがあることを思い出して下さい(図2(b))。コンデンサのインピーダンスが十分に小さいと見なすには、このRvtを比較対象にする必要があるのです。コレクタ電流は26mA、熱電圧は27℃で26mV程度ですので、Rvtは1Ωになります。1MHzにおいてコンデンサのインピーダンスがRvtの1/10である0.1Ωになるように設定すると、静電容量は1.6μFになります*2)。

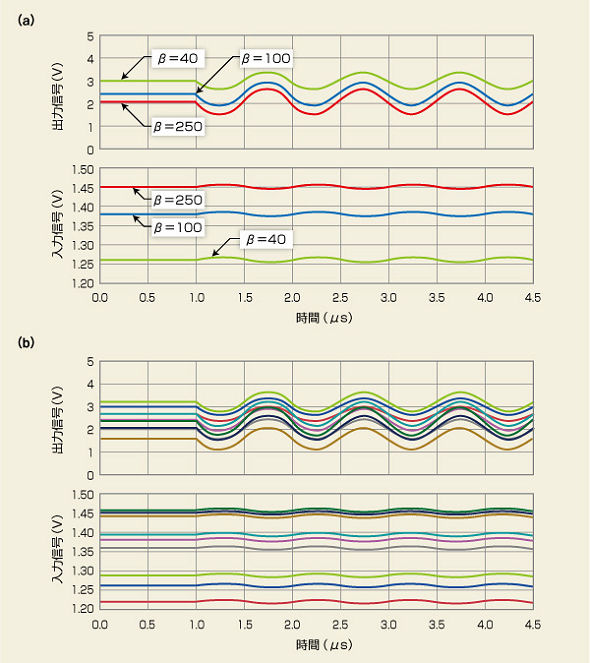

以上のように各種定数を決めたエミッタ接地回路の入出力特性を図3に示しました。図1と比べてみると、その効果の差がはっきりと分かります。βが250のときでも出力信号は歪んでいません(図3(a))。図3(b)は、トランジスタの増幅率βのばらつきに加えて、温度変動も加えた場合のシミュレーション結果です。どの出力信号を見ても、波形がひずんでいないことが分かります。

図3 波形のひずませず当初の目標を達成 エミッタ抵抗を入れることで、トランジスタの増幅率βが大きい場合でも波形がひずまなくなりました(a)。(b)では温度を−40と25、125℃に変えた場合も考慮しました。この場合も、ひずませずに増幅できていることが分かります。

対策はまだまだ続く

もしかすると、図3(b)の出力信号を見て、十分な特性ではないと思う方もいるのではないでしょうか。例えば、出力信号のバイアス電圧がそれぞれ異なっています。また、2つの波形が交わっている部分がありますが、これは振幅変化が大きい出力パターンと小さい出力パターンがあるためです。

これらを補正する最後の手段として使うのが、オペアンプを使った負帰還方式です。図2のエミッタ接地回路では、R1とR2の分圧比でトランジスタのベース端子に印加する電圧を決めています。これに対してオペアンプを使った負帰還方式では、オペアンプが最適な電圧を作り出します。つまり、コレクタのバイアス電圧をモニターし、目標値と一致するようにベースのバイアス電圧を制御します。この方式を使えば、βと温度のどちらが変化しても、コレクタのバイアス電圧やバイアス電流は一定となり(コレクタ抵抗が温度で変化しないと言う前提ですが)、安定した特性が得られます。オペアンプについては、また別の機会に詳しく説明する予定です。

次回は、エミッタ接地回路の特性をさらに高める回路としてコレクタ接地回路(エミッタフォロア)と、ベース接地回路を紹介します。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.