ワイヤレス給電の次なる課題、「電源ケーブルが消える日」はくるか:ワイヤレス給電技術 共鳴方式(6/6 ページ)

数m と長い距離を高効率でワイヤレス給電できる可能性を秘めるのが、「共鳴型」と呼ぶ新技術である。2007 年に初めて動作が実証された後、さまざまな企業や研究機関が開発を活発に進めている。しかし、実用化に向けてはまだ多くの課題がありそうだ。

結合係数を簡易に推定するには

興味深かったもう1つの発表は、「無線電力伝送の効率最適化に用いる結合係数の推定方法」と題したもので、東芝研究開発センターの鬼塚浩平氏が発表した(発表番号は「B-1-29」)。実際の電子機器に、共鳴型ワイヤレス給電技術を実装する際の課題について言及した内容だった。

送電側デバイスと受電側デバイスの相対位置(距離や向き)が変わったり、負荷の状態が変わったりしたときに、高い伝送効率を維持するためには、各種パラメータを総合的に最適化する必要がある。同研究開発センターでは、この最適化手法の大枠を提案した。

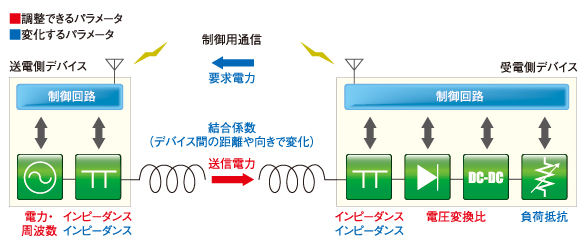

まず、最適化の手法について、2つのステップに分けて最適化を進めることを提案した。1つ目のステップでは、スパイラル・コイルの自己インダクタンスやキャパシタンス、入出力インピーダンス、電源周波数といった各パラメータを収集して、理論的な最適条件に基づいてパラメータを最適化する(図2)。スパイラル・コイルの自己インダクタンスやキャパシタンスは、広く知られている経験式や解析的に求めた数式を利用するか、あらかじめ実測しておいた値を活用する。2つ目のステップで、理論的な最適条件付近で伝送効率を測定して、各種パラメータを微調整するというものだ。

図2 実際の機器に実装するときのブロック図のイメージ 送電側デバイスと受電側デバイスの相対位置(距離や向き)が変わったり、負荷の状態が変わったりしたときに、高い伝送効率を維持するためには各種パラメータを総合的に最適化する必要がある。図中の青文字は、利用状況によって変化するパラメータ。赤文字は、調整できるパラメータ。出典:東芝研究開発センターが公開した発表資料を基に本誌が作成

ただ、以上に説明した手法には、1つ問題がある。送電側デバイスと受電側デバイスの結合係数は、送電側または受電側デバイスの情報だけでは決定できないという点だ。送受電間デバイスの相対位置が変わると、結合係数も変化してしまう。従って、機器を動作させる前段階に、結合係数を何らかの方法で簡易に推定する必要がある。

そこで同研究開発センターでは、負荷を短絡させたときの電力反射係数を、電源端で測定することで、結合係数を推定するという方法を提案した。具体的には、電力反射係数は、あらゆる結合の条件下で2つの異なる周波数で極小となり、この2つの周波数の差Δfは結合係数に比例する。従って、機器を動作させて電力をワイヤレス送電する前段階に電力反射係数を測定し、反射係数が極小となる周波数の差Δfを計算することで、結合係数を推定できるとした。

従来、高い伝送効率を得るには、送電側と受電側デバイスの相対位置に応じて、パラメータを最適化することが重要であることは、広く知られていた。ただ、その手法についてはあまり具体的な提案がなかった。同研究開発センターの発表は、最適化の手法について議論したことが新しい。ただ、実装方法の詳細は言及しなかった。

第3コイルの実力は未知数

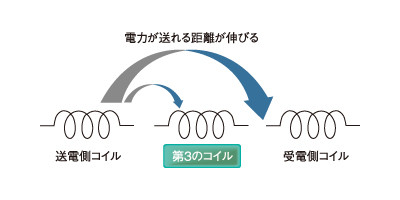

このほか、「第3のコイル」または「リピータ・デバイス」と呼ぶコイルを使って伝送距離を伸ばすという発表が複数あった。送電側コイルと受電側コイルの間に、これらのコイルと共振周波数を一致させた新たなコイルを置く。すると、伝送効率を保ったまま、伝送距離を伸ばせる(図3)。この新たなコイルを、第3のコイルまたはリピータ・デバイスと呼ぶ。ソニーや東芝研究開発センターが発表した(発表番号は、「B-1-25」と「B-1-31」)。

図3 第3のコイル(リピータ・デバイス)の概略図 送電側コイルと受電側コイルの間に、これらのコイルと共振周波数を一致させた新たなコイルを導入する。伝送効率を変えないとすると、新たなコイルを導入することで、伝送距離を伸ばせることになる。あたかも、伝送距離が短くなったかのような効果を生む。

ただ、第3のコイルの実力は、未知数のようだ。確かに、条件が良いときには伝送距離を伸ばせる。ところが、送電側コイルと受電側コイルの相対位置が変化し、条件が悪くなったときは、必ずしも伝送距離を伸ばせるとは限らないようだ。

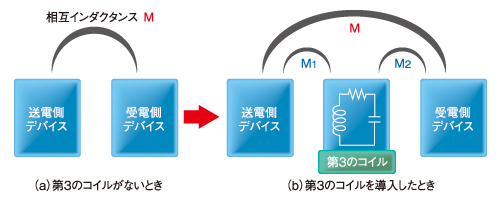

図4 第3のコイル(リピータ・デバイス)を入れることでシステム全体は複雑になる 伝送距離を伸ばすことを目的に新たなコイルを導入すると、3つの異なる相互インダクタンス(M、M1、M2)を考慮する必要がある。必ずしも、新たなコイルが良い効果を生むとは限らないようだ。

その理由はこうだ。送電側デバイスと受電側デバイスだけのときは、相互インダクタンスMの効果だけを考慮すればよかった(図4)。第3のコイルを置いた場合は、送電側と受電側の相互インダクタンスMのほかに、送電側コイルと第3のコイルの相互インダクタンスM1、第3のコイルと受電側コイルの相互インダクタンスM2を考慮する必要がある。これでは、システム全体が複雑になってしまう。また、M1とM2に対して、Mが悪影響を及ぼす懸念があるという。

利用周波数をkHz帯やGHz帯へ

利用する周波数帯について考察した発表もあった。東京大学大学院工学系研究科の電気工学専攻の博士研究員である居村岳広氏は、現在広く使われているMHz帯から、GHz帯やkHz帯に利用周波数帯を広げようという試みを発表した。タイトルは、「Hz〜MHz〜GHzにおける磁界共振結合によるワイヤレス電力伝送用アンテナの提案」、発表番号はBS-9-5。携帯型電子機器にはアンテナを小型化できるGHz帯が向き、大電力を送る用途にはkHz帯が向くと説明した。まだ、基礎研究の段階で、例えば、kHz帯やGHz帯においても、損失を抑えてQ値を高めるといった取り組みが今後必要となる。

新たな話題としては、マイクロ波帯の線路間結合をワイヤレス給電に応用しようという発表があった。龍谷大学の粟井氏が提案したもので、CRLH型と呼ぶメタマテリアル構造を適用して受電側線路の寸法を短縮する仕組みも盛り込んだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.