電源ケーブルいらずの携帯に一歩前進、共鳴型ワイヤレス給電の新設計手法(前編):ワイヤレス給電技術 共鳴方式

携帯電話機やスマートフォン、携帯型音楽プレーヤ・・・。このような小型機器の電源ケーブルが無くなる日は、そう遠くないかもしれない。富士通研究所は、共鳴現象を利用したワイヤレス給電(共鳴型ワイヤレス給電)機器の設計手法を開発した。

携帯電話機やスマートフォン、携帯型音楽プレーヤ・・・。このような小型機器の電源ケーブルが無くなる日は、そう遠くないかもしれない。富士通研究所は、共鳴現象を利用したワイヤレス給電(共鳴型ワイヤレス給電)機器の設計手法を開発し、これを携帯電話機に適用した試作機を披露した(図1)。

同研究所の設計手法の特徴は、技術難易度が高いとされていた小型の送電側/受電側デバイスの設計期間を大幅に短縮できる。送電/受電デバイスが小型になれば、携帯電話機をはじめとした携帯型電子機器に入れ込むことが容易になる。同研究所では、富士通の関連事業部と連携しながら、実用化に向けた研究開発を進める。共鳴型ワイヤレス給電技術を採用した電子機器の2012年の製品化を目指す。

図1 携帯電話機の試作例 薄型の受電デバイスを設計して携帯電話機に内蔵した。送電側との距離は15mm、電力伝送効率は85%である。ここでいう効率とは、高周波発振回路や受電側の整流回路を含まない、結合部の効率。利用した周波数帯域は、2MHz帯である。

基礎研究の次の段階へ

共鳴型ワイヤレス給電とは、送電側デバイスと受電側デバイスが「共鳴」によって強く結合した状態を送電に利用する技術。数10cm〜数mといった比較的長い距離を、高い効率で電力を送れることが特徴である。

共鳴型ワイヤレス給電技術の歴史は、今からさかのぼること4年前の2006年に始まった。米Massachusetts Institute of Technology(MIT)が2006年に理論を発表し、2007年にその理論に基づいた試作機を作成し、実証したのがきっかけである。現在、国内企業としては、長野日本無線やソニー、ヨコオ、東芝研究開発センター、昭和飛行機、パナソニック電工、NTTなどが共鳴型ワイヤレス給電技術の基礎研究を進めている(2010年9月14日〜17日に開催された電子情報通信学会ソサエティ大会のプログラムを参照)。

基礎研究は着実に進み、「共鳴現象を使って電力を送ること自体は、2007年には珍しかったが、今では当たり前にできるようになってきた。電力を送るだけなら、難易度はそう高くない」(複数の研究者)という状況になっている。ただ、製品化に向けた課題はまだまだ多い。例えば、受電側デバイスの位置を変えたときに高い送電効率を維持したり、送電側デバイスと受電側デバイスの距離を延ばす方法の確立などが課題に挙がる。

上記の課題に加え、製品化に向けた大きな課題の1つとされていたのが、さまざまな機器に対して最適な送電/受電側デバイスを設計する手法の確立だった。富士通研究所の発表の新規性は、前述の通り、携帯型電子機器への実装に適した小型の送電/受電側デバイスを迅速に設計できることにある。

浮遊容量は使わない

小型の送電/受電側デバイスを設計するのは、そう簡単ではない。

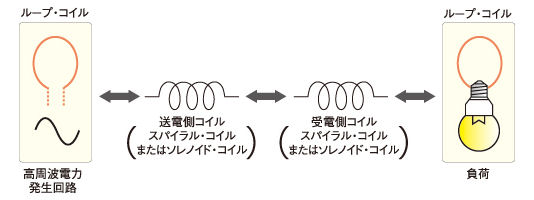

その理由を説明しよう。共鳴型ワイヤレス給電システムの最もシンプルな構成例を図2に示した。共振周波数を一致させた中央部の2つのスパイラル状コイル(またはヘリカル状コイル)の左側から右側に電力を送る構成である。送電に使う共振周波数(f0)は、コイルのインダクタス(L)値とキャパシタンス(C)値で決まり、「f0=1/2π√LC」の関係がある。これまで、キャパシタンスには、コイルの導線と導線の間に形成される静電容量(浮遊容量)を使うことが多かった。

図2 共鳴型ワイヤレス給電システムの構成 高周波電力発生回路で生成した電力を、送電側コイルから受電側コイルに送る。送電側コイルと受電側コイルの共振周波数は一致させており、共鳴によって両者は強く結合している。

以上の状況において、送電/受電側デバイスを小型化しようとコイルの寸法を小さくすると、インダクタンス値が小さくなってしまう。インダクタンス値は、基本的にはコイルの寸法と巻き数に比例するからである。従って、規定の値であるf0を一定に保つには、キャパシタンス値を大きくする必要があった。

ただ、キャパシタンスとして浮遊容量を使った場合、一般に値を大きくするのが難しい。しかも、インダクタンスとキャパシタンスのそれぞれを個別に最適化しようとすると、電磁界シミュレーションの作業などに時間がかかってしまうという問題もあったのである。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.