第29回 MOSFETを使ってオペアンプを設計:Analog ABC(アナログ技術基礎講座)(2/3 ページ)

今回は、これまでに紹介してきた幾つかの基本回路と差動対を組み合わせて、MOSFETを使ったオペアンプを設計しましょう。本連載の第16〜第20回の「差動対がオペアンプに変身」シリーズと同様に、MOSFETでもオペアンプを構成しました。

交流解析時にはバイアス点に配慮

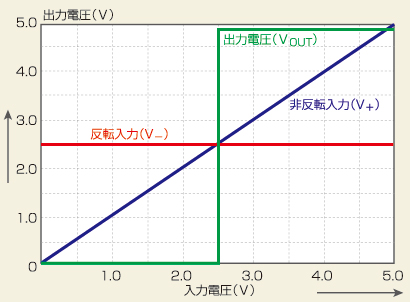

図2に、図1のオペアンプの入力電圧と出力電圧の範囲を示しました。グラウンドと電源電圧のほぼ全範囲で動作しているので、特性として申し分ないと思います。それでは次に、オープンループ特性の交流解析を実施してみましょう。

オペアンプは、通常は、出力と入力を何らかの部品を介して接続し、ループを閉じて使うことがほとんどです。この状態の諸特性が安定かどうかは、部品を接続していないときの特性(オープンループ特性)で、位相余裕などを確認するのが一般的です。

一般に、オペアンプのように、利得が非常に高い増幅回路の交流(AC)解析を実施するときには、バイアス電圧に十分な配慮が必要です。動作点の変化によって、交流特性が大きく変わるからです。

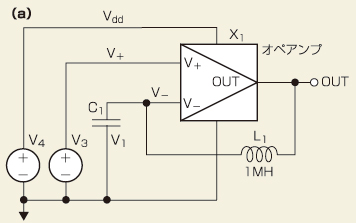

図3(a)では、バイアス点を調整しなくても済むように、反転入力(V−)と出力VOUTを、大きなインダクタで接続し、負帰還を掛ける方法を使いました。つまり、直流では負帰還が掛かり、非反転入力(V+)と反転入力(V−)の動作点は等しくなります。これに対して交流では、インダクタのインピーダンスによって、反転入力(V−)と出力VOUTは電気的に切断されます。この状態で、信号源を容量結合で入力に接続することで、動作点を意識せずに交流解析を実施できます。

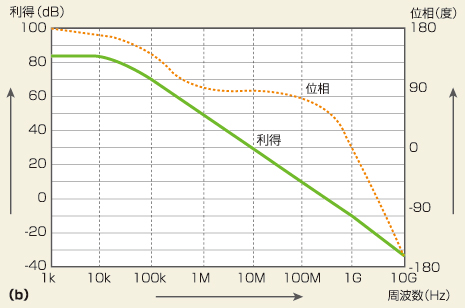

図3 オペアンプのオープンループ特性を確認 (a)は、オペアンプのオープンループ特性を確認するための回路です。バイアス点を調整しなくても済むように、反転入力(V−)と出力VOUTを、1MHと大きなインダクタで接続し、負帰還を掛ける方法を使いました。1MHのインダクタは、実在する部品ではなくシミュレーションのみで使います。直流ではインピーダンスが低くなり、負帰還が掛かります。交流ではインピーダンスが高くなることで、回路を電気的に切断するための部品です。できるだけ低い周波数領域まで切断状態にしたいため、実際にはありえない大きな値を使っています。次ページの(b)は、(a)の回路で確認したオープンループ時の交流解析の結果です。

図3(b)は、図1に示したオペアンプの交流解析の結果です。横軸は周波数、縦軸は利得と位相です。利得が0dBとなる周波数は350MHzです。その周波数における位相(位相余裕)は約60度もあります。通常のオペアンプとしては、申し分ない特性だと思います。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.