ナノ炭素材料の多層グラフェン、カネカ製品化へ:加速器のビーム形状測定センサー材料に最適

単層CNT融合新材料研究開発機構(TASC)は、ナノ炭素材料である多層グラフェンの開発に成功した。高品質な多層グラフェンは、大型粒子加速器のビーム形状測定センサー材料として実装され、2015年秋以降にも利用が始まる予定だ。

単層CNT融合新材料研究開発機構(TASC)は2015年7月、カネカが中心となって、ナノ炭素材料である多層グラフェンの開発に成功したことを発表した。高品質な多層グラフェンは、大型粒子加速器のビーム形状測定センサー材料として実装され、2015年秋以降にも利用が始まる予定だ。

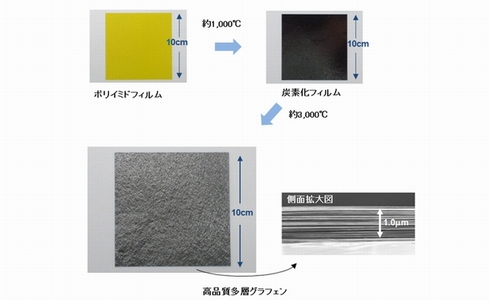

カーボンナノチューブ、グラフェン、フラーレンといったナノ炭素材料は、軽量、高強度で、電気や熱の伝導率が高いことから、さまざまな用途への応用が期待されている。このため、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、2012〜2018年度に「低炭素社会を実現するナノ炭素材料実用化プロジェクト」を立ち上げ、ナノ炭素材料の産業応用に向けた研究開発に取り組んでいる。このプロジェクトでは、TASCの組合員でもあるカネカを中心に研究が進められ、厚さ約1μmのナノ炭素材料である高品質多層グラフェンの開発に成功した。

多層グラフェンの開発に向けてTASCは、特殊な高分子(芳香族ポリイミド)の薄膜を、約3000℃の不活性ガス中で焼成する高分子焼成法を用いて、極めて薄い原料芳香族ポリイミド膜の製造技術および最適な炭素化、グラファイト化プロセスなどの技術を確立した。こうして開発した多層グラフェンは、高い配向性を有し、さらに2万4000S/cm以上の電気伝導度や1900W/mK以上の熱伝導度を示すなど、極めて優れた特性を備えていることが分かった。

粒子加速器に用いられるビームセンサーは、幅1mm程度の多数の細線リボンが平行に並んだ簾状の形状になるようレーザー光線で材料を切断加工し、端部を枠に貼り付けた状態で利用される。それぞれの多層グラフェンリボンは、ビームから放出される2次電子の電荷量を検出し、このビーム強度を測定する。これによってビーム形状が観察できるという。

新開発の多層グラフェンを用いて試作されたビーム形状測定センサーの可能性を、高エネルギー加速器研究機構(KEK)で検討/検証したところ、J-PARC(Japan Proton Accelerator Research Complex)の大強度陽子加速器のビーム形状測定センサー材料に適していることが分かった。このため、KEKでは2015年秋以降にも、J-PARCの大強度陽子加速器で本格的に利用を始める予定だ。

カネカは、多層グラフェンを製品化し、2015年8月よりKEKへ供給を始める。さらに、多層グラフェンを用いたビームセンサーは汎用性が高く、医療用小型加速器等への応用も可能なことから、厚さ約1μmの多層グラフェンをビームセンサー用途に製品化し、世界市場で販売していく方針である。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

クリーンデバイス社会実装推進事業、NEDOが新たに6テーマ追加

クリーンデバイス社会実装推進事業、NEDOが新たに6テーマ追加

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、省エネルギー効果が期待できる最新デバイス(クリーンデバイス)の用途拡大に向けた実証事業として、新たに「ディスプレイ/サイネージ」、「自動車/プラント」など6テーマを追加した。 スパコン並みの脳機能コンピュータ、2030年に野球ボールサイズで実現へ

スパコン並みの脳機能コンピュータ、2030年に野球ボールサイズで実現へ

野球ボールサイズのてまり型スパコンが2030年に登場するのか。電子回路LSIの限界を超えるための技術として、シリコンフォトニクス技術が注目されている。新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は「光エレクトロニクスシンポジウム」で、その可能性の一端を紹介した。 損失25%オフの高効率モーター実現へ2つの評価装置を開発――NEDOとMagHEM

損失25%オフの高効率モーター実現へ2つの評価装置を開発――NEDOとMagHEM

NEDOと高効率モーター用磁性材料技術研究組合(以下、MagHEM)は2015年4月13日、磁気浮上する磁気軸受を採用したモーター損失分析装置など超高効率モーター向け分析装置を開発した。 NEDOの考える“本当に使えるセンサー”

NEDOの考える“本当に使えるセンサー”

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)とNMEMS技術研究機構(以下、NMEMS)は2015年2月4日、「グリーンMEMS(微小電気機械システム)センサー」を開発し、同センサーを用いたエネルギーマネジメントシステムの実証実験を行った結果、10%以上の省エネ効果を確認したと発表した。