通常のシリコンで高性能「量子ビット」を実装:既存技術による量子コンピュータ集積化の実現へ

理化学研究所は2016年8月、産業で用いられる通常のシリコンを用いた半導体ナノデバイスで、量子計算に必要な高い精度を持つ「量子ビット」を実現した。既存の半導体集積化技術を用いた量子ビット素子実装が可能なため、大規模量子計算機の実現に向けた重要なステップになるとしている。

大規模量子計算機の実現に向けた重要なステップ

理化学研究所(理研)量子機能システム研究グループの武田健太氏、樽茶清悟氏らの共同研究チームは2016年8月、産業で用いられる通常のシリコンを用いた半導体ナノデバイスで、量子計算に必要な高い精度を持つ「量子ビット」を実現したと発表した。

次世代のコンピュータとして期待されている量子コンピュータの実現には、情報の最小単位である量子ビットの数を大幅に増やす必要がある。そのため、通常のシリコンを用いて、既に確立された半導体集積化技術を利用することが期待されている。

しかし、通常のシリコンを用いた量子ビットにおいて、シリコン中の核スピンが量子ビットの状態を乱す「雑音源」となっていた。この雑音により、量子ビットのコヒーレンス時間*)が約1マイクロ秒と短くなる。

高精度な量子ビット操作を行うためには、コヒーレンス時間よりも短い時間で操作を終える必要がある。従来の操作方法では、操作速度が数マイクロ秒と遅いため、通常のシリコンで高精度な量子ビット操作を行うには不十分だったという。

*)コヒーレンス時間:量子ビット(あるいは、量子力学的な状態)は時間が経過するにつれて、外界の雑音などによってその情報を失っていく。その情報が失われる典型的な時間をコヒーレンス時間と呼ぶ。

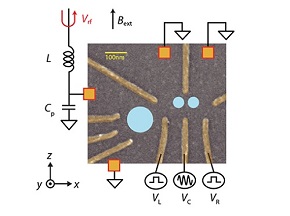

図1:今回発表した研究で用いた試料の電子顕微鏡写真 (クリックで拡大) 出典:理研

背景の黒色の部分はシリコン基板表面で、9本の茶色の配線は、量子ドットを形成するのに使われた金属ゲート電極を示す。中心の水色の小さい2つの丸は量子ドットの形成される位置を、左側の大きい丸は電荷計を示すという。スケールバーは100ナノメートルである。

同研究グループは今回、通常のシリコンであるSi/SiGeヘテロ構造基板中の二次元電子気体を表面ゲート電極(図1)で閉じ込め、2つの電子を含む量子ドットを作製。量子ドット直上には、絶縁膜(Al2O3)を挟んで、量子ビット操作に必要な傾斜磁場(位置により大きさが異なる磁場)を形成する微小磁石を配置した。

量子ドットのゲート電極(図1、Cゲート)にマイクロ波電圧(Vc)をかけると、量子ドットに閉じ込められた電子の位置がマイクロ波によって変調する。その位置の変調は、微小磁石の傾斜磁場によって実効的な磁場変調に変換されるため、これにより単一量子ビット操作に相当する電子スピン共鳴を起こすことができる。

図2Aは、量子ドットのゲート電極に電子スピン共鳴条件を満たす周波数のマイクロ波電圧をかけたときのスピン状態の時間発展を示したものである。理想的な量子ビットの振る舞いに近い正弦波状の振動パターン(ラビ振動)が観測されている(図2B)。このときの量子ビット操作速度は、従来研究の約100倍高速となる0.05マイクロ秒程度。これにより、ラビ振動の減衰時間内に100回以上の量子ビット操作を行うことができる。つまり、雑音の影響を受ける前に、量子ビット操作を終えることが可能になった。

図2:ラビ振動測定方法の模式図と測定結果 (クリックで拡大) 出典:理研

A:最初に、スピンを下向きスピン(量子ビットの0状態)に初期化する。次に、スピン操作のためのマイクロ波電圧をかけてマイクロ波を照射し、スピン状態の単発読み出しを行う。単発読み出しを1000回繰り返すことで、上向きのスピンを測定した確率を計算。最後に、量子ドット内の電子を1個から0個にする(空乏化)。

B:スピン状態の時間発展の測定結果。横軸はマイクロ波の照射時間で、縦軸は上向きスピンの観測確率を示す。理想的な量子ビットの振る舞いに近い、正弦波状の振動パターン(ラビ振動)が観測されている。

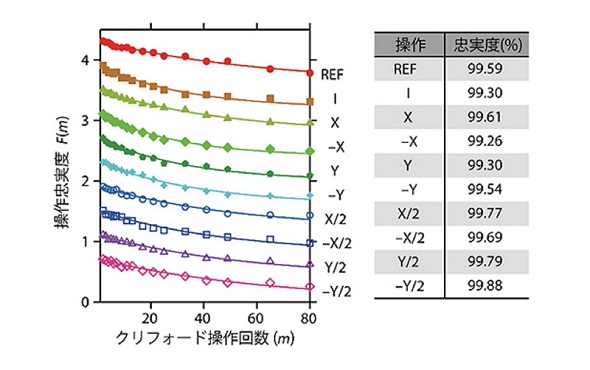

図3は、ランダム化検証法の測定結果である。量子ビットの操作が、どれだけ理想的な操作に近いかを表す忠実度を得るために行う検証だ。検証の結果、平均99.6%の忠実度、基本的な全ての単一量子ビット操作で99%以上の忠実度が得られたとする。研究グループは、「通常のシリコン中の電子を用いた量子ビット素子の中で最高の値」と語る。

図3:ランダム化検証法の測定結果 (クリックで拡大) 出典:理研

左側のグラフは、ランダム化検証法の操作忠実度の測定結果を示す。ランダムに選ばれたクリフォード操作と呼ばれる、基本的な量子ビット操作の組み合わせを適用することによって、指数関数的に減衰するデータが得られる。そのデータの減衰の様子から、右表のように各操作の忠実度を求めることができる。

今回の研究結果は、通常のシリコンを用いたナノデバイスで、現実的な量子コンピュータへの実装に耐えうる操作精度を持った量子ビットの実装方法を示している。この技術は、既存の半導体集積化技術を用いた量子ビット素子実装を可能とするため、「大規模量子計算機の実現に向けた重要なステップといえる」(研究グループ)とした。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

有機ラジカル単分子接合で巨大磁気抵抗効果確認

有機ラジカル単分子接合で巨大磁気抵抗効果確認

物質・材料研究機構(NIMS)国際ナノアーキテクトニクス研究拠点の早川竜馬主任研究員は2016年8月、コンスタンツ大学及びハンブルグ大学の研究グループとの共同研究により、1つの有機ラジカル分子を電極間に架橋させて、巨大磁気抵抗効果を観測することに成功した。 瑠璃色を再現した発色シートを開発、色素使わず

瑠璃色を再現した発色シートを開発、色素使わず

凸版印刷は2016年8月、顔料や染料などの色素を使わずに、モルフォチョウの瑠璃色を再現した構造発色シート「モルフォシート」を開発したと発表した。偽造防止などのセキュリティや、屋内外でのプロモーションツール向けの製品として、2017年度中の実用化を目指す。 両極性動作する有機モット転移トランジスタを実現

両極性動作する有機モット転移トランジスタを実現

理化学研究所は2016年8月5日、有機物のモット絶縁体を利用して両極性動作する「モット転移トランジスタ」を実現したと発表した。軽量、柔軟で集積化が容易な有機モットトランジスタの開発に向けて1歩前進した。電圧だけでp型n型を制御できることから、モット絶縁体のpn接合が可能になれば、新たな太陽電池や発光デバイスの開発につながる可能性もあるという。 12枚のプラチナ層が積層した新規超電導体を発見

12枚のプラチナ層が積層した新規超電導体を発見

北海道大学は、1つの単位胞に12枚ものプラチナ(Pt)層が積層した新しい超電導体を発見したと発表した。合成に成功したLaPt5Asは、地球内部のマントルに相当する10万気圧で熱処理することで、2.6ケルビン(−270.4℃)で電気抵抗がゼロになる超電導転移を確認したという。 熱を流すだけで金属が磁石になる現象を発見

熱を流すだけで金属が磁石になる現象を発見

東北大学金属材料研究所のダジ ホウ氏、齊藤英治氏らは2016年7月、通常の状態で磁化を持たない金属が、熱を流すだけで磁石の性質を示す現象を発見したと発表した。 トポロジカル絶縁体を、高速スピン偏極電流源に

トポロジカル絶縁体を、高速スピン偏極電流源に

理化学研究所(理研)の小川直毅ユニットリーダーらによる共同研究グループは、パルス光を照射するだけでスピン偏極電流が発生する磁性トポロジカル絶縁体を発見した。省電力の磁気メモリデバイスや高速磁気情報制御を実現できる可能性を高めた。