強誘電体メモリ研究の歴史(後編)〜1990年代以降の強誘電体メモリ:福田昭のストレージ通信(65) 強誘電体メモリの再発見(9)(1/2 ページ)

強誘電体不揮発性メモリ(FeRAM)の研究開発の歴史を前後編で紹介している。後編となる今回は、ジルコン酸チタン酸鉛(PZT)とタンタル酸ビスマス酸ストロンチウム(SBT)を使ったFeRAMに焦点を当てる。さらに、Intelが一時期、技術ベンチャーと共同研究していた有機高分子メモリにも触れる。

研究に再び火が付いたのは1980年代後半

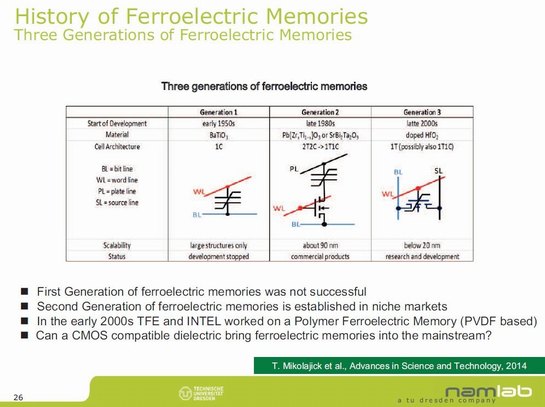

前回から、強誘電体メモリ(FeRAM)の研究開発の歴史を簡単にご紹介している。前回(前編)では、強誘電体材料がメモリに応用できることに初めて気付いた、1950年代の黎明(れいめい)期の状況を説明した。材料は、チタン酸バリウム(BaTiO3)である。残念ながら、この材料を使った強誘電体メモリの研究開発はいったん、下火になる。

再び火が付いたのは1980年代後半である。材料はジルコン酸チタン酸鉛(PZT)に変わった。黎明期の強誘電体メモリにおける動作不良の問題は、セル選択トランジスタを導入することによって解決した。すなわちメモリセルは、1個のセル選択トランジスタ(T)と1個の強誘電体キャパシター(C)によって構成されるようになった。いわゆる「1T1C」方式である。

1990年代にはPZTで製品化が始まる

ただし1T1Cでも強誘電体メモリの動作は安定せず、また動作の繰り返しによる劣化(強誘電体メモリは書き換え動作だけでなく、読み出し動作でも劣化が起こる)が大きかった。そこで1980年代に国際学会で発表された強誘電体メモリは、1対の1T1Cメモリセルを組み合わせて1ビットのデータを記憶する「2T2C」方式を採用していた。

「2T2C」方式では2つのメモリセルに逆極性のデータを記憶する。残留分極の2倍の大きさの電荷が信号となるので、まず、信号対雑音比が大幅に向上する。またペアとなるメモリセルはシリコンダイのレイアウトで近い位置にあるので、劣化の特性が近いことが多い。このため、1T1C方式に比べると、読み書き動作の繰り返しによる強誘電体材料の劣化が発生しても、読み書き特性の低下には結び付きにくい。

そこで最初の強誘電体メモリ製品は、この2T2C方式を採用することとなった。1990年代前半には、4Kビット〜16Kビットと小容量の強誘電体不揮発性メモリが2T2C方式によって製品化されていった。製品化の主導権を握っていたのは米国の技術ベンチャー企業、Ramtron International(2012年にCypress Semiconductorに買収される)である。RamtronはPZT薄膜の製造技術に強く、1990年代には強誘電体不揮発性メモリ(FeRAM)の商品化と大容量化をけん引する存在となっていた。

製品に採用された2T2C方式は信頼性が高いものの、集積密度は当たり前のことだが1T1C方式よりも低い。記憶容量と集積密度を高めるためには、1T1C方式での製品化が望まれた。研究開発フェーズでは、1T1C方式で記憶容量と集積密度を高めたFeRAMが数多く、国際学会で発表された。ただしそのほとんどは量産規模の安定性に欠けており、製品化されなかった。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.