チャージングダメージの障壁を乗り越えた日米の情熱:湯之上隆のナノフォーカス(4) ドライエッチング技術のイノベーション史(4)(1/5 ページ)

1980年代初旬、プラズマを用いたエッチング技術は、チャージングダメージという大きな壁に直面した。だが、日米によるすさまじい研究の結果、2000年までにほぼ全ての問題が解決された。本稿では、問題解決までの足跡をたどる。

ドライエッチング技術の前に立ちはだかった壁

Intelが、1970年に1KビットDRAMを、1971年に「4004」プロセッサを発表し、大規模集積回路(LSI)の時代が幕を開けた。

その後、LSIに搭載されるトランジスタなどの素子の集積度は、2年で約2倍の速度で増大していった。Intelの創業者の一人であるGordon Moore(ゴードン・ムーア)が1965年に、自身の論文1)の中で予測したことが、ほぼ実現したことになる。

1) Gordon E. Moore,"Cramming more components onto integrated circuits", Electronics Magazine 19 April 1965.

しかし、LSIのチップサイズを変えずに集積度を2倍にするには、トランジスタなどの素子のサイズを70%に微細化しなくてはならない。

日電バリアンの細川直吉らが平行平板型のプラズマ装置を使って最初に発明し、その後、IBMがリアクテイブ・イオン・エッチング(RIE)と名付けたドライエッチング技術は、ムーアの法則を実現するために必要不可欠な微細加工技術となった。

ところが、日本がDRAMビジネスに参入して大躍進を始めた1980年代初旬に、プラズマを用いたエッチング技術は、チャージングダメージという大きな壁に直面した。

これは、プラズマ中で発生する荷電粒子などが原因となって、トランジスタが動作するしきい値電圧が変動したり、最悪の場合はゲート絶縁膜が破壊されたりする問題である。一時は、プラズマによるエッチングが、今後使えなくなるのではないかという悲観論も唱えられたほどである。

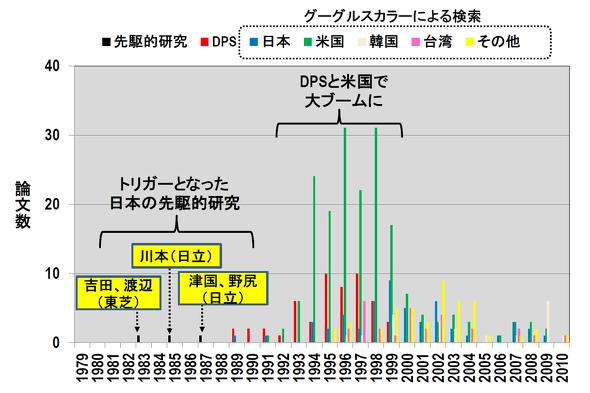

このチャージングダメージの問題は、どのように解決されたのか? 本稿では、学会発表や論文を調査することにより、1983〜1987年に発表された日本人による三つの先駆的研究がトリガーとなって、日米でチャージングダメージ研究の大ブームが起き、2000年までにほぼ全ての問題が解決されたことを明らかにする(図1)。その際、米国では、特に大学が猛烈な勢いで論文を発表したが、日本から米国へ、どのようにして知が伝達されたかを考察する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.