現行世代メモリと次世代メモリの違い:福田昭のストレージ通信(138) 半導体メモリ技術動向を総ざらい(1)

フラッシュメモリとその応用製品に関する世界最大のイベント「フラッシュメモリサミット(FMS:Flash Memory Summit)」。最近のFMS(2018年8月に開催)で公表された情報の1つに、半導体市場調査会社MKW Venture Consulting, LLCでアナリストを務めるMark Webb氏が「Annual Update on Emerging Memories」のタイトルで述べた、半導体メモリの技術動向に関する講演がある。その内容が興味深かったので、講演の概要をシリーズでお届けする。

半導体メモリ技術の動向を現行世代から次世代まで解説

フラッシュメモリとその応用製品に関する世界最大のイベントが、「フラッシュメモリサミット(FMS:Flash Memory Summit)」だ。毎年8月に、米国カリフォルニア州サンタクララで開催される。FMSは講演会と展示会で構成されており、来場者は製品や技術、産業などのさまざまな情報を得られる。最近のFMS(2018年8月に開催)で公表された情報の1つに、半導体市場調査会社MKW Venture Consulting, LLCでアナリストを務めるMark Webb氏が「Annual Update on Emerging Memories」のタイトルで述べた、半導体メモリの技術動向に関する講演がある。その内容が興味深かったので、講演の概要をシリーズでお届けしたい。

なお講演の内容だけでは説明が不十分なところがあるので、本シリーズでは読者の理解を助けるために、講演の内容を適宜、補足している。あらかじめご了承されたい。

Webb氏の講演は大別すると、現行世代のメモリに関する技術動向と、次世代のメモリ(Emerging Memories)に関する技術動向に分かれる。現行世代のメモリに関する技術動向から、次世代のメモリが必要となる理由を説明する。そして、代表的な次世代メモリの技術動向と特長、課題を解説する。全体としては、半導体メモリの技術動向を総ざらいした内容になっている。

現行世代のメモリと次世代のメモリを一覧表で比べる

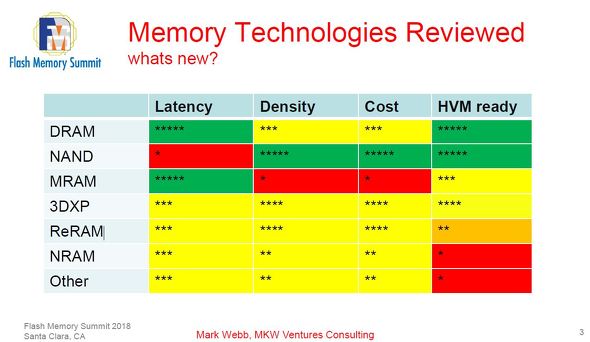

Webb氏の講演では、現行世代のメモリの具体的な事例としてDRAMとNAND型フラッシュメモリ(3D NANDを含む)を挙げた。次世代メモリの具体的な事例としては、MRAM(磁気抵抗メモリ)、3D XPointメモリ(スリーディークロスポイントメモリ)、ReRAM(抵抗変化メモリ)、NRAM(カーボンナノチューブメモリ)、「その他のメモリ」、を挙げていた。そしてこれらのメモリの特長をレイテンシ(アクセスの遅延時間)、記憶密度、コスト、開発段階の4つの指標から、5点法(5点が最も優れている)で採点した一覧表の形で示していた。

現行世代のメモリは当然ながら、5点となっている特性が少なくない。DRAMはレイテンシが5点(非常に短い)、開発段階が5点(大量生産中)であり、記憶密度とコストも優れている。NANDフラッシュは記憶密度が5点(密度が最も高い)、コストが5点(コストが最も低い)、開発段階が5点(大量生産中)と非常に優れる。ただしレイテンシは1点で、メモリアクセスの遅延時間が長いという弱点がある。

対する次世代のメモリは、5点の特性があまりなく、1点という問題点が少なくない。MRAMはレイテンシが5点(短い)と高速ではあるものの、記憶密度が1点(最も低い)、コストが1点(最も高い)と大きな弱点を抱える。3D XPointメモリは5点が1つもない。記憶密度は4点、コストは4点で、DRAMとNANDフラッシュメモリの中間に位置する。ReRAMも5点が1つもない。記憶密度は4点、コストは4点とそれなりに優れているものの、開発段階では2点と低い評価にとどまっている。NRAMと「その他のメモリ」は、全ての項目が3点以下であり、Webb氏による現状の評価は厳しい。

(次回に続く)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

既存のメモリと次世代のメモリを比較する

既存のメモリと次世代のメモリを比較する

今回は、DRAMやNANDフラッシュメモリなど既存のメモリと、MRAM(磁気抵抗メモリ)やReRAM(抵抗変化メモリ)といったエマージング・メモリ(次世代メモリ)の特徴を比較する。 DRAMとNANDフラッシュのベンダー別シェア

DRAMとNANDフラッシュのベンダー別シェア

2018年に開催された「フラッシュメモリサミット」では、さまざまな講演が行われた。今回から始まるシリーズでは、半導体メモリ市場を分析した講演「Flash Market Update 2018」の内容を紹介する。 記憶容量と書き換え回数から最適な埋め込みメモリを選択

記憶容量と書き換え回数から最適な埋め込みメモリを選択

半導体デバイス技術に関する国際会議「IEDM」で行われたセミナー「Embedded MRAM Technology for IoT & Automotive(IoTと自動車に向けた埋め込みMRAM技術)」の概要を今回からシリーズで紹介する。 まとめ:新世代のメモリを創造する二酸化ハフニウム/ジルコニウム

まとめ:新世代のメモリを創造する二酸化ハフニウム/ジルコニウム

今回は、強誘電体メモリに関する2つのシリーズ「強誘電体メモリの再発見」と「反強誘電体が起爆するDRAM革命」の要点をまとめる。2011年に二酸化ハフニウム強誘電体が公表されてからの研究成果を振り返るとともに、これからの課題についても触れておきたい。 強誘電体メモリ研究の歴史(前編)〜1950年代の強誘電体メモリ

強誘電体メモリ研究の歴史(前編)〜1950年代の強誘電体メモリ

今回と次回で、強誘電体不揮発性メモリ(FeRAM)の研究開発の歴史を振り返っていく。FeRAMの歴史は年代順に初期、中期、後期の3つに分けることができる。前編となる今回は、FeRAMが初めて提案された1952年から始まった初期の歴史を紹介したい。 反強誘電体とは何か

反強誘電体とは何か

強誘電体の新材料である二酸化ハフニウムは、実は条件次第では「反強誘電体(Antiferroelectrics)」になる。今回から、この反強誘電体を不揮発性メモリに応用する研究について解説していこう。