光トランシーバーのForm Factorの新動向(3) 〜FacebookやMicrosoftが主導するCPO:光伝送技術を知る(14) 光トランシーバー徹底解説(8)(2/4 ページ)

2000年以降データセンターを支えてきたSFP、QSFPなどのFront Panel Pluggable光トランシーバーから根本的に変革し、次世代の主流になるかもしれないCPOを解説する。

Co-packaged Optics Collaboration

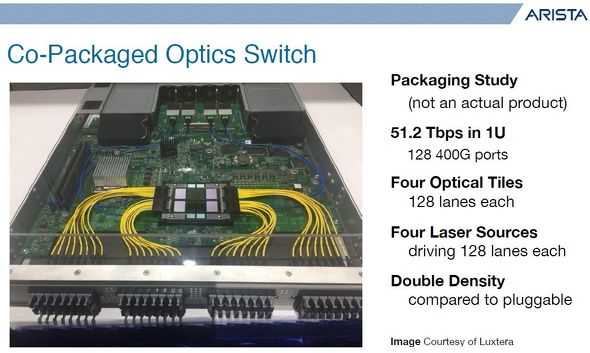

Co-packaged Optics(CPO)という言葉をさかんに聞くようになったのは、Facebookが2011年に始めた「OCP(Open Compute Project)」の2018年の会合で、Aristaのファウンダー兼チェアマンであるAndy Bechtolsheimの講演[https://www.opencompute.org/files/OCP2018-AndyBechtolsheim-Final-1.pdf]がきっかけであるとされている(図3)。そしてここから、「Co-packaged Optics Collaboration」へと展開された(光トランシーバーの技術や形態の分類であるCPOと紛らわしくない時は、CPO Collaborationを単にCPOという)。CPOを語るにはこのCPO Collaborationを軸に説明する方が分かりやすいので、紹介したい。

CPO Collaborationは2019年3月にFacebookとMicrosoftによって設立された。FacebookのCo-Packaged Optics Collaborationでプレスリリースやドキュメントへのリンクなどを入手できる。

メンバーは、ハイパースケールデータセンター会社のみである。Working Groupにおいてサプライヤーの提案を採用決定していく形式だ。Working Groupではガイダンスを発行し、それを基に規格化を行う。そして、Working Groupの起案をメンバーが承認する。

仕様に関するドキュメントは、こちらのWebサイトからダウンロードできる。現在3つのTechnical Document、ガイダンスが掲載されている。

(1)光モジュールガイダンス(2019年9月):CPO-Module-Discussion-Doc-V1.0Final

(2)外部光源ガイダンス(2020年1月):ELS-Guidance-Doc-v1.0-FINAL

(3)実装ガイダンス(2020年5月):CPO-Assembly-Guidance-Doc-V1.0-FINAL

以下、この3つのドキュメントを基にCollaborationのCPOを光モジュール設計者の視点で解説したい。

CPO Collaboration 仕様の概要

大前提として、COBOやCPOのように、装置に内蔵され他社製品との接続部である光の互換性が保てればよい製品に「標準規格は必要なのか」という議論がある。COBOもCPOもエンドユーザーであるFacebookやMicrosoftが主導している。100万個のモジュールを必要とするハイパースケールデータセンターでは低価格化とともに大量供給の安定化が重要だ。これを可能とするECOシステムを構築し、有効に働かせるには標準化が必要なのである。

さて、このCollaborationのガイダンスには仕様に関し「第1世代(The first generation)」という言葉が随所にみられる。「第1世代」は51.2Tスイッチを指しているが、「第2世代」以降の100Tや200Tも視野に入れている。

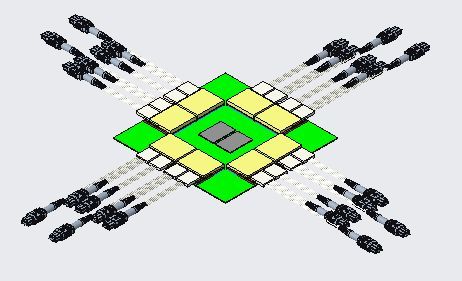

図4に、CPO概要に載っているスイッチモジュールの例を示す。基板は有機材料系でサイズは一辺100mm〜150mmの方形が想定されている。ファイバーアレイやMPOコネクタを有する黄色の光モジュールがCPOである。CPOは、基板にはんだ付けかLGAで搭載される。

図4の例ではCPOは各辺に2個、計8個である。1個当たり6.4Tの送受信伝送容量である。光インタフェースは「第1世代」では「IEEE 400GBASE-FR4」と「400GBASE-DR4」と書かれている。電気インタフェースは「CEI-112G-XSR」である。

1個のモジュールのサイズは約30mm×35mm。それぞれのCPOは送受信用に2個の16芯MPO、1個の外部光源からの8芯MPO、計3個のMPOコネクターを光インタフェースとしている。ファイバー1本の伝送容量は400Gであり、IEEE 400GBASE-FR4(100G 4波長多重伝送方式)が想定されている。外部光源からは各波長ごとに2本、計8本のPMF(Polarization Maintenance Fiber)により4波長のレーザー光が各CPOに供給される。

光インタフェースに関してはピッグテールかレセプタクルか未定である。また、ファイバー本数が4倍の400GBASE-DR4を実現するためにMCF(Multi-core Fiber)などを用いた提案などを要請している。

表1に示すように、CPOのケース温度と最大消費電力は仕様化されている。外部光源を使用する場合とLDをモジュール内に内蔵する場合で異なっている。本来、要求仕様は同じはずなので、厳しい方で捉えておいた方が良いだろう。

LD内蔵モジュールの最大消費電力は400G換算で8Wと、QSFP-DDなどで実現できる範囲である。ただし、実装ガイダンスには、ICとCPOが搭載されたスイッチボードには「PCBから電圧12Vで最大150Aの電源が供給される」とあり、「モジュール電圧への変換効率90%想定で、全消費電力は1.6kW」という注意書きがある。スイッチICの最大消費電力は900Wとなっており、場合によっては光モジュールの消費電力700W、つまり400G換算で5.4Wが要求される。

管理インタフェースは最近のPluggableやCOBOで採用されているCMIS(Common Management Interface Specification)の拡張を想定している。

品質に関しては5〜7年の寿命で、通常の光モジュールと同じTelcordia GR-468-CORE section 4.2に基づく試験を要求している。

スイッチICとCPO搭載スイッチボードの実装の例を図5に示す。PCB(緑)に260ピンコネクター2個が搭載され、スペーサー(焦げ茶)を挟んでスイッチボード(緑の正方形)が挿入される。固定は冷却系を含むリッドをPCBの下にある固定板(茶)にねじ止めで挟む。PCB上のコネクターは電源供給や低速インタフェース用である。

CPOの熱は図5に示すようにモジュール上面から放出される。各CPOの放熱部面積は35mm×28mmで、熱密度は13W/cm2である。

ちなみに、詳しくは述べないが外部光源に関してもガイダンスがあり、QSFP-DD、OSFP、COBOのForm Factorが検討されている。FP Pluggable外部光源は特にだが、高出力光源であるためアイセーフティが課題としてある。シャッターなどの対策が要求されている。もちろん上記のForm Factorにこだわらない光源の提案も期待されている。

CPOはガイダンスが発行されたところであり、それに準じて仕様はこれから規格化される。ガイダンスを読む限り、仕様化にはさまざまな課題が予想される。技術的にもスマートで次世代に連続していくような仕様を期待している。また、51.2Tに間に合うようにCPOを開発できるのか時間軸も気になるところである。Time To Marketのため妥協して規格化を急ぐことに対する懸念も感じている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.