2029年に「シンギュラリティ」が到来か 〜半導体は「新ムーアの法則」の時代へ:湯之上隆のナノフォーカス(78)(3/6 ページ)

“まだまだ先”だと思っていた「シンギュラリティ」の到来は、ぐっと早まり、なんとあと5年以内にやってくるという。そこで本稿では、シンギュラリティが到来しているであろう2030年の半導体世界市場を予測してみたい。その頃には、チップ当たりではなく、パッケージ当たりの演算能力を指標にするような「新ムーアの法則」が、半導体の進化をけん引しているのではないだろうか。

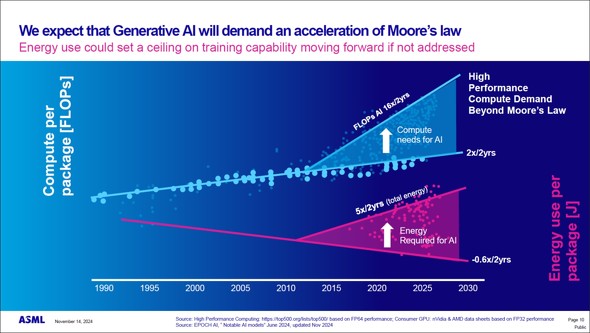

計算速度を縦軸に取る「新ムーアの法則」

縦軸にパッケージ当たりの計算速度を取ると、2010年代以降に大きな変化が起きていることが分かる(図4の上図)。2年で2倍の割合で増大していた計算速度は、AIの要求によって、2年で16倍もの計算速度になると予測されている。これが、新しいムーアの法則となる。

図4 2010年代にパッケージ当たりの計算速度は2年で16倍(消費エネルギーは2年で5倍増加)[クリックで拡大] 出所:ASML Investor Day(2024年11月14日)、 Christophe Fouquet、“Global market trends, Industry technology roadmap, ESG”のスライド

一方、パッケージ当たりの消費エネルギーを縦軸に取ると、2年で60%減少していたものが、AIの要求によって、2年で5倍増大することになる(図4の下図)。これはかなり危機的である。このパッケージ当たりのエネルギーの増大によって、半導体の発熱がとんでもないレベル(例えば原子炉の発熱レベル)になるからだ。

この対策として、光による通信が必須になってくる。現在のところ、データセンタ内のサーバとサーバの間、あるいはサーバに収納されているラックとラックの間は、電気ではなく光で通信するようになってきている。この先は、ラック内の各種チップ間を光でつなぐ必要が出てくるだろう。

このように消費エネルギーに大きな問題はあるものの、新ムーアの法則によって、どれほど高性能なコンピュータが出現してきたのか?

毎秒200京回の能力を持つ「Aurora」

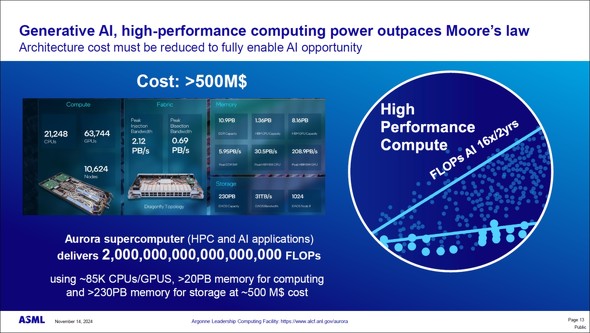

図5は、米国エネルギー省(United States Department of Energy、略称DOE)がスポンサーとなり、IntelとHewlett Packard Enterprise(HPE)が開発したスーパーコンピュータ「Aurora(オーロラ)」である。

図5 生成AIがムーアの法則をけん引するが、コストが高騰する[クリックで拡大] 出所:ASML Investor Day(2024年11月14日)、Christophe Fouquet、“Global market trends, Industry technology roadmap, ESG”のスライド

Auroraの開発費は5億米ドルで、当初計算速度は2exaFLOPS/s(毎秒200京回の計算)だったが、2024年5月現在、1.012exaFLOPSを達成した。

このAuroraには、合計85K個のCPUとGPU、230PB(ペタバイト)のメモリ、230PBのストレージが搭載されている。要するに、Auroraは先端半導体の塊のようなものである。

Auroraに代表されるスーパーコンピュータが、「2年で16倍の計算速度」という新しいムーアの法則をつくり出している(あまりにも開発費が高すぎる上に、猛烈にエネルギーを消費するのは問題ではあるが)

このようなスーパーコンピュータには、最先端のLogic、DRAM、SSDなどの半導体が大量に使われる。そして、これら最先端の半導体の製造には、ASMLの最先端EUV露光装置が使われている(なお、SSDの中のNAND型フラッシュメモリにはEUVリソグラフィ技術は使われていないが、ロジックの1種のコントローラーの製造にはEUVが使われ始めている)

次ページでは、半導体の微細化に、EUVがどのように使われているか、あるいは、今後使われるようになるかを見てみよう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.