第17回 差動対がオペアンプに変身(2)〜能動負荷を交流解析〜:Analog ABC(アナログ技術基礎講座)(1/2 ページ)

今回は前回に続いて、能動負荷を使った差動対の動作を解説します。今回は、アンプ(差動対)を交流解析(AC解析)することで、応答速度(周波数特性)を計算しましょう。

前回(第16回)から、差動対にさまざまな回路を付け加えることで、徐々にオペアンプに近づけていく様子を解説しています。オペアンプは帰還をかけて使うのが一般的で、帰還をかけるには以下の3つの特性が重要です。1つ目は利得が高いこと。2つ目は、入出力動作範囲が広いこと。3つ目は、オープン特性が1次傾斜であることです。

前回は1つ目の要求特性を満たすために、能動負荷を使って利得を高める方法と、能動負荷を使った差動対の直流特性を紹介しました。今回は前回に続いて、能動負荷を使った差動対の動作を解説します。今回は、アンプ(差動対)を交流解析(AC解析)することで、応答速度(周波数特性)を計算しましょう。

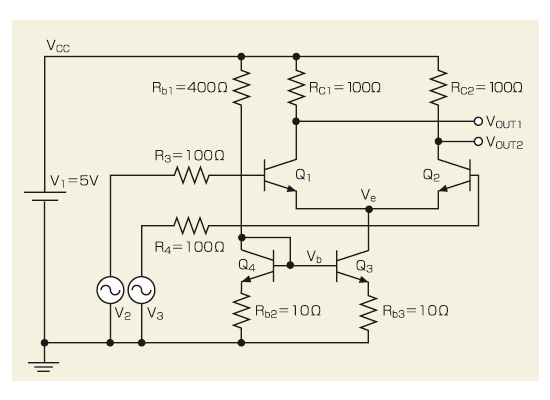

アンプの応答速度を考える上で、信号源のインピーダンス(図1のR3とR4)が非常に重要です。前回では、この信号源インピーダンスを考慮していませんでしたので、今回はこれを加えてアンプ動作を再度シミュレーションします。

図1 信号源インピーダンスも考慮した差動対 差動対にさまざまな回路を加えていくことで、オペアンプに変化していく様子を解説しています。今回は、図中の抵抗負荷を能動負荷に変えたときの交流特性を紹介します。

信号源インピーダンスがLPFを形成

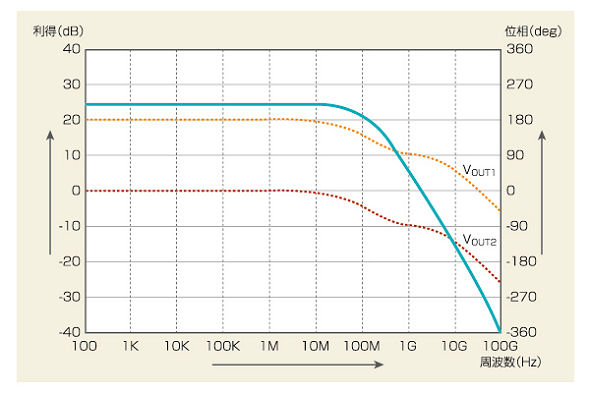

図2は、信号源インピーダンスを考慮したアンプの周波数特性です。第15回「差動対の利得を理解する」で紹介した差動対の周波数特性では、1GHzを超えてようやく利得が3dB下がっていました(3dBダウンの周波数が1GHz)。ところが、信号源インピーダンスを考慮した図1のアンプでは、応答速度が遅くなり、3dBダウンの周波数が110MHz程度になっています。

図2 信号源のインピーダンスを考慮した差動対の周波数特性 抵抗負荷を使った差動対の周波数特性で、実線は振幅特性、破線は位相特性を示しました。利得が3dB下がる周波数は110MHz程度となっています。信号源のインピーダンスと、アンプの入力と出力の間のキャパシタンスで形成された低域通過フィルタ(LPF)が3dBダウンの周波数を決めます。

これは「ミラー効果」によって生まれたコンデンサが信号源インピーダンスと組み合わさって、「RC」の低域通過フィルタ(LPF)を形成するからです。ミラー効果については、第10回「エミッタ接地回路のサプリメント〜ベース接地回路〜」で紹介しました。アンプの入力と出力の間にあるコンデンサは、入力から見ると静電容量が電圧利得倍に大きくなって見えます。これがミラー効果です。

NPN型トランジスタのコレクタ・ベース間の寄生容量Cjcを1pFと仮定すると、アンプの入力に見える静電容量は、以下のようになります。

ここで24.09dBは、図2で利得が下がり始めるより低い周波数領域の利得です。コンデンサと信号源インピーダンス(100 Ω )で形成されるLPFのカットオフ周波数(3dBダウンとなる周波数)は、以下になります。

若干誤差がありますが、おおよそ図2に示したシミュレーション結果と一致します。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.