ニュース

写真で振り返るCEATEC、ワイヤレス給電技術の“今”をここに集約:CEATEC 2011 フォトギャラリー(2/5 ページ)

ここ最近、注目を集めるワイヤレス給電技術の試作品やデモも、「CEATEC JAPAN 2011」に数多く披露されていた。

実際のアプリを想定した展示も、共振結合方式

まず紹介するのは、Massachusetts Institute of Technology(MIT)の研究グループが2007年に原理を実証して注目を集めた「共振結合(共鳴)方式」。特徴は、送電側と受電側の位置がずれたり、両者の位置が離れたりしたときにも、比較的高い効率が維持できるという点である。

現在、MITの技術移転を受けたWiTricityや国内外の企業、研究機関が研究開発を進めている。実用化にはまだ時間がかかりそうだが、特に電気自動車の充電に展開しようと自動車業界の各社が注目しているようだ。以下に最近の関連記事を挙げた。

→「燃料電池」「非接触充電」「住宅への給電」、日産自動車が先進技術を公開

→あのIHIが注目した非接触給電システムとは、開発担当者に聞く

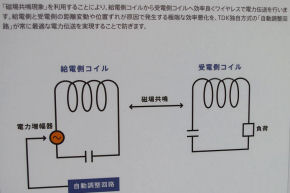

共振結合方式は、(1)電力を送る側(送電側)と電力を受け取る側(受電側)の共振周波数を一致させて、共振状態にすることで高い伝送効率で電力を送る、(2)共振の鋭さを表す指標(Q値)を高める、といった点が従来の方式とは異なる。CEATEC JAPAN 2011では、TDKとパイオニアが共振結合(共鳴)方式を採用したワイヤレス給電システムを展示していた。

TDK、実際のアプリケーションをイメージしたデモを披露

共振結合(共鳴)方式のワイヤレス給電機能を組み込んだヘッドフォン ヘッドフォンには二次電池も搭載しており、ヘッドフォンを置き台にセットするだけで充電できる。これまで、共振結合方式のデモは、原理を実証するシンプルなものが多かったが、今回のCEATECでTDKは、実際のアプリケーションを想定したデモを披露した点が大きく異なる。TDKは、高周波設計、コイル製造、電源設計とワイヤレス給電システムを構築するのに必要な技術をすべて自社に有している。

左の写真は、TDKが展示したデモ。ワイヤレスヘッドフォンの二次電池に対して、非接触で給電するデモと、スマートフォンを模したモックアップのLEDに電力を供給するデモ。送電距離を伸ばしやすい共振結合方式のメリットを享受できる利用シーンを展示した。例えば、スマートフォンが斜めになっており、スマートフォンを組み込んだ受電側コイルと送電台の間に空間があるが、高い送電効率で電力を供給できる。右の写真は、ワイヤレス給電の送電側コイルと、ヘッドフォンに組み込んだ受電側コイルの拡大写真。受電側コイルの耳あての部分は斜めに傾いており、送電側コイルと受電側コイルを接触させるのは難しいが、送電距離を伸ばしやすい共振結合方式なので、高い効率で電力を供給できる。コイル間の距離は数cmで、コイル間の効率は60%〜70%、共振周波数は200kHz以下(クリックすると拡大します)。

左の写真は、TDKが展示したデモ。ワイヤレスヘッドフォンの二次電池に対して、非接触で給電するデモと、スマートフォンを模したモックアップのLEDに電力を供給するデモ。送電距離を伸ばしやすい共振結合方式のメリットを享受できる利用シーンを展示した。例えば、スマートフォンが斜めになっており、スマートフォンを組み込んだ受電側コイルと送電台の間に空間があるが、高い送電効率で電力を供給できる。右の写真は、ワイヤレス給電の送電側コイルと、ヘッドフォンに組み込んだ受電側コイルの拡大写真。受電側コイルの耳あての部分は斜めに傾いており、送電側コイルと受電側コイルを接触させるのは難しいが、送電距離を伸ばしやすい共振結合方式なので、高い効率で電力を供給できる。コイル間の距離は数cmで、コイル間の効率は60%〜70%、共振周波数は200kHz以下(クリックすると拡大します)。

左の写真は、玩具の自動車の走行中に充電するデモ。未来の電気自動車の姿をイメージしたデモだという。右の写真は、TDKの共振結合方式のワイヤレス給電システムの特徴。コイル間の位置がずれたり、距離が離れたときにも効率を維持する自動調整機能を搭載している。具体的には、利用する周波数を、コイル間の距離に応じて調整しているという(クリックすると拡大します)。

左の写真は、玩具の自動車の走行中に充電するデモ。未来の電気自動車の姿をイメージしたデモだという。右の写真は、TDKの共振結合方式のワイヤレス給電システムの特徴。コイル間の位置がずれたり、距離が離れたときにも効率を維持する自動調整機能を搭載している。具体的には、利用する周波数を、コイル間の距離に応じて調整しているという(クリックすると拡大します)。パイオニア、共振結合の設計思想で電気自動車向けシステムを開発

パイオニアの電気自動車向けワイヤレス給電システム 出力電力は3kW、送電効率はコイル間の距離が10cmのとき95%、15cmのとき80%。利用した周波数(共振周波数)、は95kHz。コイルの厚さが3cmと薄いことが特徴。基板内にコイルを成形する独自技術によって、薄型化を実現した。同社は、電力を非接触で送る原理として電磁誘導方式を採用したと説明している(関連記事)。ただ、本記事で共振結合(共鳴)方式のカテゴリに入れた理由は、設計思想が従来の電磁誘導方式よりも共振結合方式に近いため。具体的には、送電側と受電側の共振周波数を一致させ、コイル間の位置ずれや距離の変化に応じて、共振周波数を動的に制御する機能を実装したこと。さらに、Q値を高めることも意識して開発を進めたという。「共振結合(共鳴)」という言葉を使わなかったのは、「電気自動車向け充電システムを開発するに当たって、充電のところだけにフォーカスするのではなく、充電しているときに地図や音楽といったさまざまな情報を外部とやりとりするシステム全体をアピールしたいため」(同社ブースの担当者)と説明した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.