「最適な大きさで喋ろう」、富士通研が無線センサーの制御技術を開発:無線通信技術 M2M

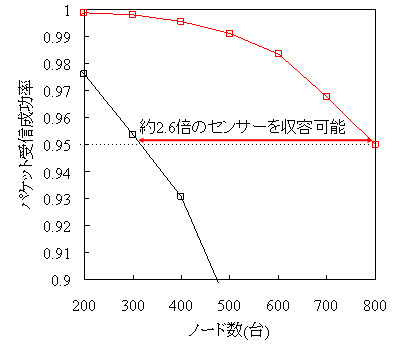

富士通研究所は、無線センサーネットワークを使ってより多くのデータを集められる手法を開発した。最大データ収集量が2.6倍に増えるという。データパケットの衝突を抑制することで実現しており、各センサーが送信出力、すなわち通信範囲を自律的に変えることで達成できた。

富士通研究所は、無線センサーネットワークを構成する各センサーが自律的に送信電力を最適化する制御技術を開発したと発表した。

データを収集する機器(親機)に対して、複数のセンサーから送信されたデータが同時に到着し、データパケットが衝突してしまう、いわゆる「隠れ端末問題」の解決を目指したものだ。隠れ端末が発生してしまう「キャリアセンスタイプ」と呼ぶ手法を採用した無線通信方式(例えば、Wi-FiやBluetooth、ZigBeeなど)に適用可能で、利用する周波数帯によらず使える新技術だという。

データパケットの衝突を避けることができれば、各センサーから収集できるデータ量も増える。「新技術の効果を計算機シミュレーションで確認したところ、既存の無線センサーネットワークに比べ、最大データ収集量が2.6倍に増やせた。センサーが高密度に配置された環境においても、低コストかつ高品質の無線センサーネットワークを構築可能だ」(同研究所)という。同研究所では、送信制御技術の高性能化や、実際の環境での試験を進め、2014年度中の実用化を目指す。

自律的に送信電力を制御

ここ数年、環境にちりばめられたセンサーが無線で自律的にネットワークを形成し、さまざまな情報を収集する無線センサーネットワークに注目が集まっている。いわゆる、「M2M」や「モノのインターネット」と呼ばれる技術領域だ(関連記事:世界を包む電子の神経網 ―― “モノのインターネット”が秘める可能性 )。

ただ、環境に散りばめられた数多くのセンサーから親機にデータを収集するとき、うまく工夫しなければ、通信性能が下がってしてしまう。複数の人から同時に声を掛けられると話の内容が理解できないように、複数のセンサーからデータが同時に送信されると、データパケットが衝突してしまう。一般に、無線ネットワークを構成するセンサーは、他のセンサーがデータを送信していないことを確認してパケットを送信している。しかし、互いに遠く離れた位置関係にあり、送信データが届かない状態にあるセンサー同士は、互いの存在を把握できていないために同時にデータを送信してしまうことがある。これが、前述の隠れ端末(センサー同士が互いに隠れている)問題を引き起こす。

親機におけるパケット衝突を最小化

この問題をいかに解決するか。富士通研究所では、各センサーのデータを収集するデータ集約装置(親機)周辺のセンサーに注目した。ここで想定しているネットワーク構成は、各センサーがマルチホップ(バケツリレー)しながら、親機にデータを集める「ツリー型の階層ネットワーク」である。このようなネットワークでは、最終的に親機に全センサーの情報が集まるため、親機においてパケット衝突が頻繁に発生し、通信の性能が著しく劣化してしまう。そこで、親機におけるパケット衝突を最小化すれば、ネットワーク全体の性能が大幅に向上できると考えた。

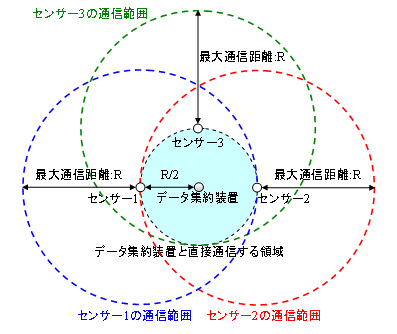

具体的にはこうだ。まず、親機とセンサーの最大通信範囲Rの半分であるR/2より内側にいるセンサーだけが、親機にデータを送るようにあらかじめ設定した。最大通信距離Rは、無線通信方式ごとに固定の値をあらかじめ設定しておく。その上で、この設定に基づき、各センサーは親機との距離に応じて、送信電力(=通信距離)を自律的に制御する仕組みである。各センサーと親機の間の距離は、親機から送られたデータの受信強度の情報を基に、各センサーが推定している。以下に親機との距離に応じて、各センサーがどのように送信電力を制御するかをまとめた。

(1)R/2より内側にいるセンサー

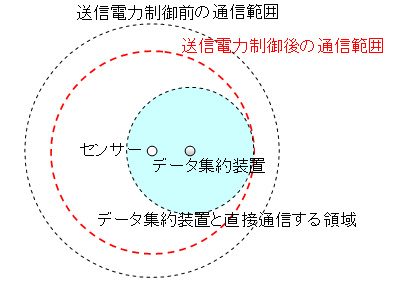

この領域にいるセンサーは互いに存在を把握できているため、他のセンサーがデータを送信していないことを確認して親機にデータを送る。このとき、親機およびR/2の内側のセンサーに情報を届けることができる必要最低限に送信電力を絞ることで、R/2より外側の領域にいるセンサーとのパケット衝突を最小化する。

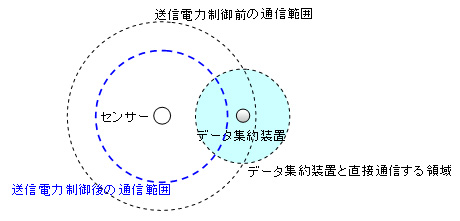

(2)R/2より外側にいるセンサー

この領域にいるセンサーが親機にデータを送ろうと送信電力を上げるとパケット衝突が発生してしまうため、親機にデータが届かないように送信電力を下げる。こうすることで、親機でのパケット衝突を最小化できる。

今回の研究成果の新規性は!?

古くから「アドホックネットワーク」と呼ばれるメッシュ型の「1対1通信」のネットワークでは、各センサーの送信電力を最適に制御するという研究が進められてきた。これは、センサーAとBの通信と、同時刻に送信されるセンサーCとDの通信がそれぞれうまく実現できるように制御するというものだ。

これに対して、データトラフィックが親機に集中する「多対1通信」には、同じ手法が適用できないという課題があった。受信側が1つの親機であるため、例えば、親機とB、親機とCという通信をそれぞれうまく両立させるような制御が難しかったからだ。センサーBの送信電力を上げると必ず、センサーCに対する干渉電力も高くなってしまう。

富士通研の研究の新規性は、ツリー型の階層ネットワークのデータ収集性能(上り方向の通信)を決定するデータ集約装置(親機)のみに着目し、ここで発生する隠れ端末そのものを低減するための送信電力を明らかにしたことである。「このような手法および成果は業界初」(同研究所)。

関連キーワード

富士通研究所 | 通信 | ネットワーク | 無線 | パケット | センサーネットワーク | Internet of Things | M2M | 無線通信技術(エレクトロニクス) | ネットワーク伝送 | Bluetooth | 周波数 | インフラストラクチャ | 干渉 | スマートメーター | Wi-Fi | ZigBee

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

データ伝送速度が最大1.5倍に、富士通研の「MU-MIMO」向け信号分離技術

データ伝送速度が最大1.5倍に、富士通研の「MU-MIMO」向け信号分離技術

富士通研究所は、次世代の幾つかの無線通信方式で採用される「マルチユーザーMIMO(MU-MIMO)」に向けた信号処理技術を開発した。自分宛ての受信信号だけを使って、他のユーザー信号の変調方式を高精度に推定・分離する技術だ。これを使うことで、データ伝送速度が最大1.5倍に改善されることをシミュレーションで確認した。 意識せずともピーク電力大幅カット、スマートシティの新技術を富士通が開発

意識せずともピーク電力大幅カット、スマートシティの新技術を富士通が開発

富士通研究所が開発したピーク電力削減技術は、複数の蓄電池をいわばバッファとして使うことで、ピーク値を抑制する。電力の需要予測と、蓄電池の充電/放電タイミングの最適制御技術を組み合わせることで実現した。 電源から電力を取り出す逆転の発想とは?

電源から電力を取り出す逆転の発想とは?

サーバ用電源では効率向上が強く求められている。富士通研究所は電源内部で発生する性質の異なった2種類の損失を防ぐために、それぞれ新規開発の技術を適用、94.8%の最高効率を実現した。特にトランジスタ内で生じるスイッチング損失を、一種の「回生回路」で再利用する取り組みが新しい。さまざまな機器の電源に応用できる。