携帯電話通信より容量が100倍大きい『240GHz無線』をスマホで実現する受信IC:無線通信技術

富士通と富士通研究所は、ミリ波帯である240GHz帯を使用した大容量無線通信機用の高感度受信ICを開発したと発表した。一般的な携帯電話通信よりも100倍以上の大容量通信を可能にする240GHz帯無線のデータ受信を、スマートフォンなどに搭載される小型アンテナでも可能にするICだという。

富士通と富士通研究所は2013年10月17日、ミリ波帯である240GHz帯を使用した大容量無線通信機用の高感度受信ICを開発したと発表した。一般的な携帯電話通信よりも100倍以上の大容量通信を可能にする240GHz帯無線のデータ受信を、スマートフォンなどに搭載される小型アンテナでも可能にするICだという。

実用化は2020年ごろ

240GHz帯は、携帯電話機などで使用される0.8GHz〜2GHz帯に比べ、周波数帯域を100倍以上広く使用でき、通信容量を100倍以上に高めることができる。ただ、240GHzという極めて高い周波数では、空間を伝搬する電波が大きく減衰する欠点がある。そのため、微弱な信号を受信してデータ通信が行える感度の高い受信器が必要となる。アンテナ、増幅器、検波器から成る受信器の中でも、特に増幅器の増幅率は、「受信感度の改善に効果的であるため、高い増幅率を持つ増幅器の実現が待たれている」(両社)という。

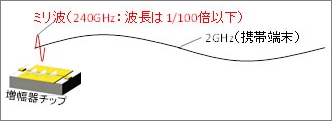

増幅器の増幅率を高める方法は、複数の増幅器を多段に接続する方法が一般的だ。ただ、段数が増えると、チップサイズは大型化する。一方、240GHz帯になると、信号の波長は1mm以下と極めて短く、その長さは増幅器のチップ寸法よりも短くなる。これらの要因により、「2GHz帯を使用するような従来の携帯端末では考慮する必要のなかった技術課題が生じる」(両社)という。

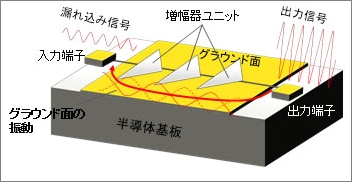

増幅器のチップ表面に形成されたグラウンド面に増幅器の出力信号の一部が漏れ込み、この漏れ込み信号は、増幅器の入力端子へと戻り、再び増幅器へと入力される。再入力された信号は、増幅器によって増幅され、さらに大きな漏れ込み信号となって入力端子に再び戻され発振現象が生じ、正常に受信できなくなる。そのため、ミリ波で高い増幅率を達成するには、増幅率を損なうことなく発振を抑制する技術が必要になる。

そこで両社は、富士通研究所が開発したインジウムリン高電子移動度トランジスタ(InP HEMT)技術をベースに、増幅器の発振現象を抑制しつつ増幅率を高める多段化技術と、増幅器の出力信号を効率よく次段へ伝達するインピーダンス整合技術を開発した。

発振現象を抑制し、増幅率を高める増幅器の多段化技術

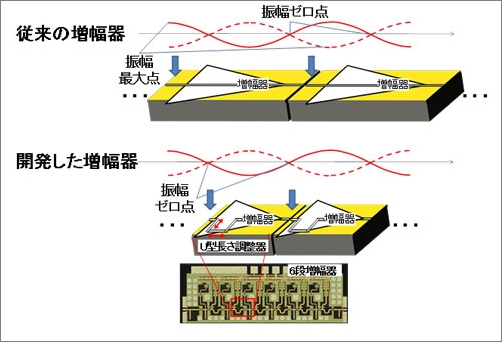

増幅器の漏れ込み信号は、特定の場所で振幅が大きくなる振幅最大点と、全く振動しない振幅ゼロ点が存在する。増幅器の入力端子の位置が漏れ込み信号の振幅最大点と一致すると、より大きな漏れ込み信号が増幅器へ入力され発振が生じる。一方、入力端子が振幅ゼロ点の位置にあれば、漏れ込み信号が全く振動せず、増幅器が漏れ込み信号を増幅することはない。そのため、増幅器の入力端子と出力端子の位置を振幅ゼロ点に一致させれば漏れ込み信号の影響を抑えられる。この設計方法を用いた増幅器を多段に接続することで、発振を起こすことなく増幅率を高めることを可能にした。

出力信号を効率よく次段へ伝達するインピーダンス整合技術

さらに、増幅器の出力信号を効率よく次段の増幅器へと伝達するため、増幅器同士を接続する線路のインピーダンス整合をとる必要性から、一定の線路長を実現する技術開発を実施した。ただ、増幅器の入出力端子を振幅ゼロ点の位置に合わせ込んだ場合、増幅器の寸法が限定されるため、線路長も特定の長さに限定されるためインピーダンスの整合が困難となった。そこで、U字型線路を導入し、Uの字の縦と横の長さを調整することで増幅器の寸法が限定されてもインピーダンス整合をとれるようにした。

指向性も広く、位置合わせも楽に

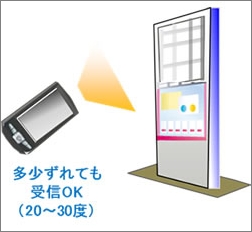

これらの技術の適用により、240GHz帯受信ICの感度を従来に比べ約10倍改善できたとする。両社では、「小型アンテナをスマートフォンなどの携帯端末に搭載して利用することが可能になった。さらに、従来に比べ比較的指向性の広いアンテナが利用できるため、送信機に対して端末の角度を厳密に合わせる必要がなく、利用者の使い勝手が向上する」としている。両社は、受信ICをモバイル端末に実装するためのアンテナ一体型小型パッケージの開発を進め、「2015年頃までに伝送実験を行い、2020年頃の実用化を目指す」としている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

IoT時代に備える、簡単な無線接続をかなえる11の機器(前編)

IoT時代に備える、簡単な無線接続をかなえる11の機器(前編)

モノのインターネット(IoT)の世界では、あらゆる機器を、いかに簡単に無線に接続するかが重要になる。無線ネットワークを容易に構築できるソリューションを提供できれば、小規模の新興企業にとって、大きなビジネスチャンスとなる可能性は高い。 「2年後にはスマホにもWi-SUN」――標準化を先導するNICTがWi-SUN普及に自信

「2年後にはスマホにもWi-SUN」――標準化を先導するNICTがWi-SUN普及に自信

IoT(モノのインターネット)向け無線通信規格「Wi-SUN」の普及拡大を図る情報通信研究機構は、Wi-SUNの動向に関する会見を開催し、1年半から2年後にはWi-SUN搭載スマートフォンが製品化される見通しなどを示し、Wi-SUNの普及が順調に進んでいることを強調した。 iPhone 5s メインボードの搭載チップは?

iPhone 5s メインボードの搭載チップは?

Appleの「iPhone 5s」と「iPhone 5c」の販売台数は、発売3日で計900万台を突破した。最新スマートフォンのメインボードには、サムスン電子製の「A7」とNXPセミコンダクターズ製のコプロセッサ「M7」の他に、どのようなチップが搭載されているのだろうか。