NICTが新たなマイクロ波原子時計を開発、高速通信や測位の精度向上が可能に:新技術

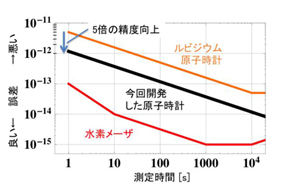

情報通信研究機構は、イッテルビウムイオンを用いたイオントラップ型マイクロ波原子時計の開発と試作に成功したと発表した。現在、放送分野や精密測定分野で一般的に利用されているルビジウム原子時計に比べ、約5倍の精度を実現できるという。

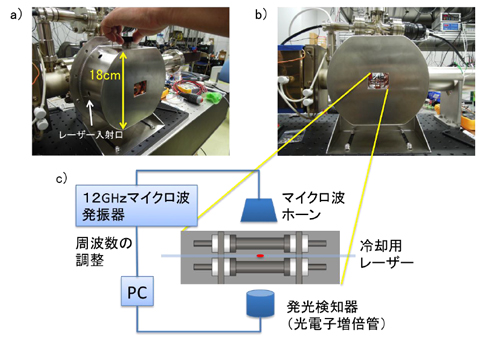

情報通信研究機構(以下、NICT)は2014年8月20日、イオントラップ型のマイクロ波原子時計であるイッテルビウムイオン原子時計の開発と試作に成功したと発表した。世界で初めてレーザー冷却技術をマイクロ波原子時計に導入したことで、現在、放送分野や精密測定分野で広く利用されているルビジウム原子時計の約5倍の精度を実現したという。また、冷却に使用するレーザー光源を3台の半導体レーザーだけで構成しており、将来的に小型化と省電力化を進めることを可能にした。NICTは、このイッテルビウムイオン原子時計によって、精密測定の精度の向上や測位技術の発展に加え、同期精度の改善による通信の多重化や高速化への貢献が期待できるとしている。

通信や精密測定などの産業分野では、電気信号の基準としてマイクロ波原子時計が利用されている。その中でも数十万円程度と比較的安価で、誤差10兆分の1の精度を持つルビジウム原子時計が広く採用されているという。

さらに精度の高い原子時計として、誤差1000兆分の1の精度を持つ水素メーザ原子時計がある。しかし、この原子時計は重量が大きく価格も約2000万円と高額なため、ルビジウム原子時計に比べて汎用性に欠けていた。NICTはこうした状況を受け、価格や精度、重量の面でルビジウム原子時計と水素メーザ原子時計の間に位置するイッテルビウムイオン原子時計の開発に取り組んだ。

またNICTは、今回のイッテルビウムイオン原子時計の開発で、原子捕捉型のマイクロ波原子時計では世界初となるレーザー冷却を利用した。これは、高速移動するイオンにレーザーを照射して減速させることで熱運動を抑えるという手法だ。このレーザー冷却を利用することで、熱運動による時計周波数のぶれを抑え、イオンの発光効率を上げることで時計の精度を向上させることに成功したという。

NICTは今後、今回開発したイッテルビウムイオン原子時計の試作機の完成度を高め、小型化とコストダウンを行い実用化を目指すとしている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

「秒」の再定義へ一歩前進、NICTが光格子時計の大陸間直接比較実験を成功

「秒」の再定義へ一歩前進、NICTが光格子時計の大陸間直接比較実験を成功

情報通信研究機構はドイツ物理技術研究所と共同で、時間の基になる「秒」を定義する新たな基準として注目されている光格子時計について、通信衛星を用いた新手法の大陸間直接比較実験を行い、9000km離れた日本とドイツの光格子時計が625兆分の1の精度で一致したと発表した。 8K非圧縮映像の長距離伝送、NICTなどが実験に成功

8K非圧縮映像の長距離伝送、NICTなどが実験に成功

情報通信研究機構などは、研究開発用のテストベッドネットワーク「JGN-X」上で、さっぽろ雪まつりで収録された8K(7680×4320画素)非圧縮映像の長距離伝送(東京〜大阪間)に成功した。同社は「100Gビット/秒のネットワークを利用した8K非圧縮映像の長距離伝送は世界で初めて」と主張する。 「きずな」で衛星伝送3.2Gbpsを達成、4K映像も非圧縮で伝送

「きずな」で衛星伝送3.2Gbpsを達成、4K映像も非圧縮で伝送

情報通信研究機構(以下、NICT)は、高速インターネット衛星「きずな」(WINDS)を利用して、3.2Gビット/秒の衛星伝送に成功した。16APSK多値変調の信号を周波数多重化することによって、「きずな」の通信性能を約5倍に高めることができた。同時に、4K超高精細映像の非圧縮伝送にも成功した。