自動運転向けセンサー3D-LiDAR、実証実験を開始:光ディスク技術を活用

パイオニアは自動運転や高度運転支援向けに必要な走行空間センサー「3D-LiDAR(ライダー)」の車載実証実験を開始したと発表した。2016年度中に高度化地図の整備車両向けに実用化し、2017年には業務用製品化、2018年以降に一般車両向けに製品化を目指すという。

パイオニアは2015年9月1日、自動運転や高度運転支援向けに必要な走行空間センサー「3D-LiDAR」の原理検証試作を完了し、高性能、小型、低コスト化に向けて開発と車載実証実験を開始したと発表した。

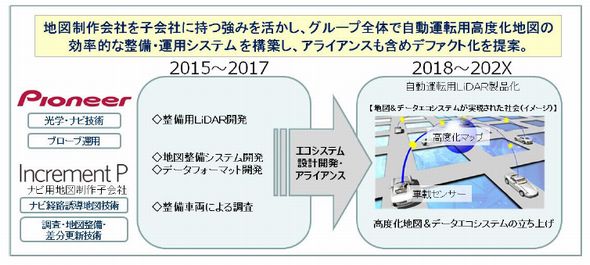

同社の子会社で地図整備事業を行うインクリメントPとともに、2016年度中に3D-LiDARを搭載した地図整備車両による高度化地図の整備に着手する。2017年には業務用製品化を進め、2018年以降に一般車両向けに製品化を目指すという。

高度化地図データの整備に着手

近年、安全で快適なクルマ社会への期待から、自動運転に必要な高度化地図と、自車位置や周辺情報をリアルタイムに把握するためのセンサー、それらの情報を随時更新・配信する「ネットワークシステム」などの開発が進められている。

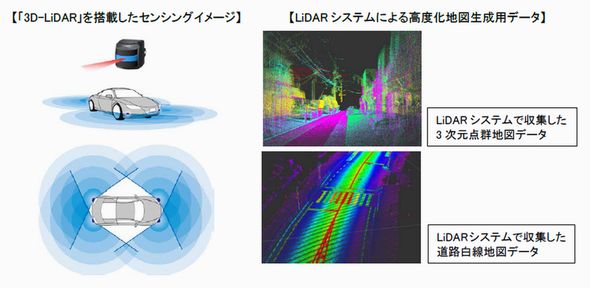

その中で、3D-LiDARは、数十メートル先の物体の距離と幅を詳細に検出でき、検出した形状から物体認識まで可能な走行空間センサー。これまで、普及においてサイズと価格面において課題を抱えた。だが、同社は「これまで培ってきた光ディスクの関連技術により、車載用途に適した高性能で、小型かつ低コストでの開発を可能にした」という。

また、同社は2006年にプローブ交通情報を活用した独自のネットワークシステム「スマートループ」を立ち上げており、インクリメントPのノウハウと連携させることで、一般車両からの周辺情報を自動的に収集し、高度化地図データを更新して配信する効率的な整備・運用システムを提案していくとしている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

ZMPとIBEO、自動運転技術で共同開発へ

ZMPとIBEO、自動運転技術で共同開発へ

ZMPは、ドイツIbeo Automotive Systems(IBEO)と自動運転技術の共同開発を開始すると発表した。物体認識、自己位置検出、地図作成の3つを共同で開発する。さらに、ZMPは、IBEOのレーザースキャナを搭載した自動運転車両「RoboCar」の受注も開始した。 Google CarにもV2V技術は不可欠だ

Google CarにもV2V技術は不可欠だ

このほど、Google(グーグル)とDelphi Automotive(デルファイ)の自動運転車が路上で、衝突寸前のニアミスを起こしていたことが判明した。人為的ミスの存在しない自動運転車同士のニアミスの一因は、V2V(車車間)通信技術を搭載していなかった点にあるだろう。 自動運転に根深い懸念、アンケート回答者の7割が「信用できない」

自動運転に根深い懸念、アンケート回答者の7割が「信用できない」

ドイツのコンサルティング会社が行った自動運転車に対するアンケート調査によると、回答者の70%が、自動運転のメリットを認識しつつも、同技術を十分に信用できないとしている。とりわけ、自動走行中に事故が起きた場合の責任問題について懸念する人が多い。 グーグルが変える? 自動運転車の役割

グーグルが変える? 自動運転車の役割

グーグル(Google)が披露した新しい自動運転車は、大いに注目を集めた。グーグルは、この自動運転車を、「個人所有のクルマ」というよりも、乗客をA地点からB地点へ送り届ける“ロボタクシー”のような、「より便利な社会を築くためのツール」として強くアピールしている。自動車メーカーが開発している自動運転車とは、少し異なる役割を強調しているようだ。