グラフェン超えの2次元電子機能を結晶で実現:電子のスピンも調整可能(2/2 ページ)

東京工業大学笹川崇男准教授らは、二セレン化タングステンでグラフェンを超える2次元電子機能を容易に実現できる手法を開発したと発表した。スピンや光を利用するトランジスタ応用につながる新技術だという。

Rb蒸着量に比例

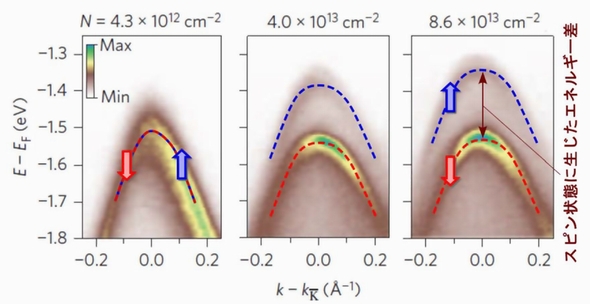

観察の結果、電子キャリア量(N[cm-2])はRb蒸着量に比例して増加し、1.5桁の幅広い範囲で制御できることも判明。キャリア量の増加とともに、電界効果によってスピンの上向きと下向きとでエネルギー差が生じ、N〜9×1013cm-2の時にはエネルギー差は180meVに達した。研究チームは「この値は通常のゲート電圧で引き起こせる効果に比べて2桁も大きい。この巨大変化をRb蒸着量で自在に制御できることも相まって、本手法は室温で動作するスピントロニクス・デバイスを実現するための重要な技術になるものと期待される」とする。

高い電子キャリア量で負の圧縮率を確認

さらに研究チームは、観察結果を詳細に解析し理論計算によるシミュレーションと比較検討して、WSe2単結晶の最表面に形成される単原子層の電子ガスは、「水を注ぐと水位が下がる」「増量で縮む」ことに相当するような、直感に反した特異な性質を持つことも発見した。こうした特異な性質は「負の圧縮率」と呼ばれる電子状態で、従来の半導体における2次元電子ガスでも、非常に低い電子キャリア量の時に観測されていた現象だ。ただ今回は、従来の半導体で確認されているよりも3桁高い電子キャリア量まで負の圧縮率が確認されたことになる。

高い電子キャリア量で負の圧縮率が観測された要因として、研究チームは「WSe2は電子の運動エネルギーを小さくするような電子状態を持ち、電子と電子との相互作用が大きくなっていることが関与していると考えられる」と指摘。その上で「単原子層の遷移金属ジカルコゲナイドを用いて電界効果トランジスタを作製する試みが世界中で行われているが、ゲート電圧誘起の電子状態の発達過程は謎だらけである。従って、今回の結果はそれらにも本質的な知見を与えるものとして重要である」としている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

グラフェンpn接合の電子分配過程を初観測

グラフェンpn接合の電子分配過程を初観測

大阪大学小林研介教授らの研究グループは2015年9月、グラフェンに特有の電子分配過程を「世界で初めて観測した」と発表した。 グラフェンにおけるパリティ効果の検証に成功、量子干渉素子作成にも期待

グラフェンにおけるパリティ効果の検証に成功、量子干渉素子作成にも期待

大阪大学大学院の小林研介教授らによる研究チームは、グラフェン(単層グラファイト)中に形成されたpn接合での量子ホール状態の輸送現象にパリティ効果があることを理論的に予測し、実験によって検証することに成功した。また、グラフェンのpn接合における量子ホール状態を用いて、量子干渉素子を実現できる可能性も示唆した。 グラフェンから半導体誘電体、米大学が発見

グラフェンから半導体誘電体、米大学が発見

シリコンよりも高い電子移動度を持つ素材として注目されているグラフェン。グラフェンから半導体誘導体を生成することにした米大学の研究チームは、「炭素系材料を用いたナノエレクトロニクスに革新をもたらす」と期待している。 水素分子のイオン化は振動まで1000兆分の1秒

水素分子のイオン化は振動まで1000兆分の1秒

理化学研究所(理研)は、3000兆分の1秒という短い時間幅のパルスが並んだ「アト秒パルス列」という特殊な光で水素分子をイオン化すると、水素分子が振動を始めるための準備時間が、1000兆分の1秒であることを発見した。使用するパルスによって準備時間を制御可能になるという。