企業論文の採択率回復、日本は2位に、ISSCC概要:ISSCC 2016プレビュー(3/3 ページ)

2016年1月31日より始まる「ISSCC 2016」の概要が明らかとなった。IoE/IoT社会の実現に向けて、デバイス技術やシステム集積化技術の進化は欠かすことができない。特に、電力効率のさらなる改善と高度なセキュリティ技術は一層重要となる。これら最先端の研究成果が発表される。

イメージセンサーやワイヤレス通信技術に強み

日本の採択論文数は前述の通り24件となった。この中で注目論文のいくつかを紹介する。アナログ分野では、東京大学が水晶発振回路の中のアンプを縦積みにする技術を用いて、消費電流5.8μAで、FOM(Figure of Merit)278dBを達成した水晶発振回路を発表する(講演番号は5.7)。東芝はオンチップキャパシタとオフチップキャパシタを併用することで、入力電力範囲が0.85〜3.6Vと広く、最大95.8%の効率を実現した1入力2出力の昇降圧スイッチトキャパシタDC-DCコンバータを発表(講演番号は12.3)。

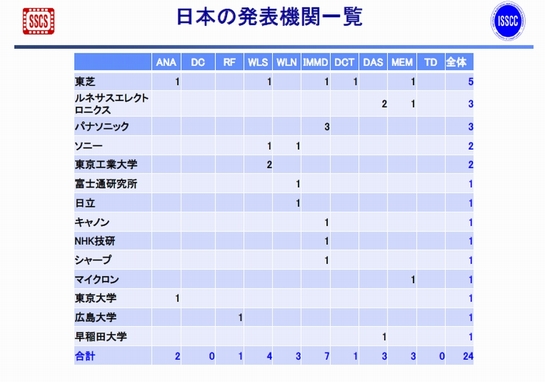

日本の採択論文数の内訳。上部の略称はANA:アナログ、DC:データコンバータ、RF:RF、WLS:ワイヤレス通信、WLN:ワイヤライン通信、IMMD:イメージャ/MEMS/医療/ディスプレイ、DCT:デジタル回路、DAS:デジタルアーキテクチャ、MEM:メモリ、TD:テクノロジディレクション (クリックで拡大) 出典:ISSCC 2016

RF分野では新たにミリ波やテラヘルツのセンシング応用に絞ったセッション(Session25)が新たに設けられた。日本勢はSession20(RF〜THzトランシーバ技術)で、広島大学/NICT/パナソニックが、300GHz 32QAM 40nm CMOS送信器を発表する(講演番号は20.1)。

ワイヤレス通信の分野では、東京工業大学のミリ波を用いてデータレート56Gbpsを達成した送受信機(講演番号は13.3)や、ソニーの電源電圧0.7Vで消費電力2.3mW、雑音指数2.5dBを実現した受信機(講演番号は26.5)などが発表される。ワイヤライン通信分野では、超高速/低電力トランシーバ技術に関して、日立(講演番号は3.3)と富士通研究所/ソシオネクスト(講演番号は3.5)がそれぞれ発表する。また、PLLを利用したトランシーバ技術について、ソニーが発表する(講演番号は10.4)。

イメージセンサー領域は日本勢が強みを発揮している分野の1つである。今回も多くの論文が採択された。パナソニックは、ダイナミックレンジを120dBまで拡大した有機光電変換膜イメージセンサーを開発した(講演番号は6.1)。NHK技研/Brookman Tech/TSMC/静岡大学は、センサーチップとロジックチップを貼り合わせる積層技術を用い、33M画素の画像を240fpsで出力可能なCMOSイメージセンサーを実現した(講演番号は6.9)。これ以外にも、キヤノン(講演番号は6.4)や東芝(講演番号は6.7)、シャープ/京都大学/広島大学(講演番号は28.3)などがそれぞれ発表する。

デジタルアーキテクチャ&システム分野は、ルネサス エレクトロニクスが車載向けSoCについて2件発表する(講演番号は4.4と4.5)。1つはカーインフォメーションシステム向けSoC。メモリバンド幅を70%削減するロスレス圧縮方式を採用することで、フルHD12チャネルビデオ処理を消費電力197mWで行い、H.264デコード処理とその歪み補正処理を70msと低遅延で実行する。もう1つはISO26262 ASIL-B対応のヘテロジニアスマルチコアSoCである。動作中に自己テストで故障を検出する機構と、電圧ドループを予測する機構を実装した。早稲田大学は8kウルトラHD向けの8/10ビット、H.265/HEVCビデオデコーダチップを発表する(講演番号は14.7)。7680×4320@120fpsのデコード動作時の消費電力は690mWと極めて小さい。

メモリ技術もアジア勢が強い分野である。14件の論文中でアジアから12件が採択された。このうち3件は日本勢である。マイクロンはフローティングゲート型セルの3次元積層技術を用いた768GビットNANDフラッシュメモリ(講演番号は7.7)を、東芝はSTT-MRAMベースの低消費キャッシュメモリ(講演番号は7.2)を、ルネサス エレクトロニクスは車載対応の動作温度範囲とした1Tr-MONOS型混載フラッシュメモリ(講演番号は7.6)について、それぞれ発表することになっている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

インテル、14nm SRAMの実現へ

インテル、14nm SRAMの実現へ

Intelは、「ISSCC 2015」において14nmプロセスのSRAMについて論文を発表する予定だ。同社のシニアフェローはムーアの法則についても言及し、「ムーアの法則は10nm以降も継続する。EUV(極端紫外線)リソグラフィ技術を採用せずに7nmプロセス技術を実現できれば、トランジスタ当たりのコストを削減できる」と述べている。 色情報に関する4種類の画像特徴量を高速処理、東芝の画像認識用プロセッサ

色情報に関する4種類の画像特徴量を高速処理、東芝の画像認識用プロセッサ

東芝は、最新の画像認識用プロセッサに採用することで、最大1.9TOPS(Tera Operations Per Second)の演算性能を実現した新技術について、半導体国際学会「ISSCC 2015」で発表した。 日本の論文採択数は米国、韓国に次ぎ3位――ISSCC 2015の概要発表

日本の論文採択数は米国、韓国に次ぎ3位――ISSCC 2015の概要発表

2015年2月に開催される「ISSCC 2015」の概要が明らかになった。IoT(モノのインターネット)社会を具現化していくためのデバイス技術やシステム集積化技術などに関して、最先端の研究成果が発表される予定である。日本からは前回と同じ25件の論文が採択された。 第1回 最先端の半導体チップを見に行こう

第1回 最先端の半導体チップを見に行こう

毎年2月に米国のサンフランシスコで開催される半導体チップ関連の国際学会「ISSCC」。半導体のほぼ全ての分野をカバーしていて、200本の論文が発表され、約3000人が来場する。半導体業界にとって重要な学会であるISSCCについて、開催概要から分野別の注目テーマまで、徹底的にプレビューする。