磁気抵抗素子用PLL開発、マイクロ波を安定発振:発振周波数の揺らぎ、測定限界値以下に低減

産業技術総合研究所(産総研)の田丸慎吾氏らによる研究チームは、スピントルク発振素子の特性にあわせた位相同期回路(PLL)を開発し、安定したマイクロ波発振を実現した。発信周波数の揺らぎを測定限界値(1Hz)以下に抑えている。

産業技術総合研究所(産総研)スピントロニクス研究センター金属スピントロニクスチームの田丸慎吾招へい研究員や同研究センターの久保田均総括研究主幹、福島章雄副研究センター長らの研究チームは2015年12月、スピントルク発振素子の特性にあわせた位相同期回路(PLL)を開発するとともに、このPLLとスピントルク発振素子を組み合わせて、安定したマイクロ波発振を実現したと発表した。発振周波数の揺らぎを測定限界値以下に抑えることが可能となり、スピントルク発振素子の実用化に大きく近づいた。

マイクロ波帯の無線通信機器には、電圧制御型発振器などが用いられる。この発振器は半導体素子と共振器を組み合わせており、実装面積やコストに対する改善要求もあるという。産総研が開発を行っているスピントルク発振素子は、直流電圧を印加することで、マイクロ波を発振することができるナノメートルサイズの磁気抵抗素子である。共振器が不要なため、従来製品に比べて小型化できるメリットがある。一方で、発振周波数の安定性が低いという課題があった。

研究チームでは今回、スピントルク発振素子の発振特性の改善を行うとともに、スピントルク発振素子の特性に合わせたPLLを新たに開発した。スピントルク発振素子は、約1nmの極めて薄いMgO層絶縁体と、鉄を含むアモルファス合金強磁性層を組み合わせた強磁性トンネル接合素子をベースとしている。MgO層と強磁性層との界面においては、界面と垂直方向にスピンが向く性質がある。この性質を利用してスピンの歳差運動の軌道を安定化させている。このスピントルク発振素子は、印加電圧を高くすることで発振周波数を低く制御することができる。

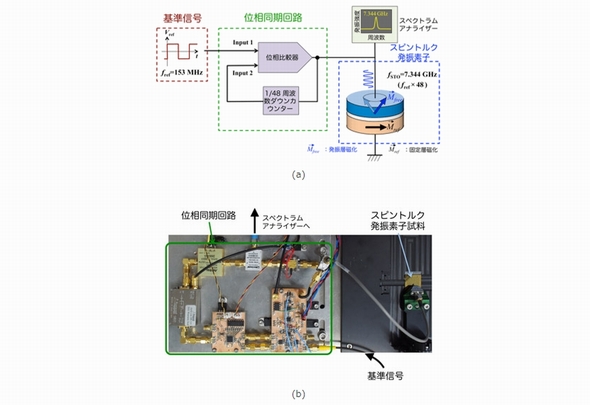

新開発のPLLは、スピントルク発振素子の発振周波数を1/48にして、その位相を周波数153MHzの基準信号の位相と比較し、スピントルク発振素子に印加する電圧をフィードバックして位相を調整することができる。フィードバック信号に含まれる高周波ノイズの影響で、スピントルク発振素子の発振が乱れることを防止する機能も搭載した。これによって発振周波数の安定化を実現している。

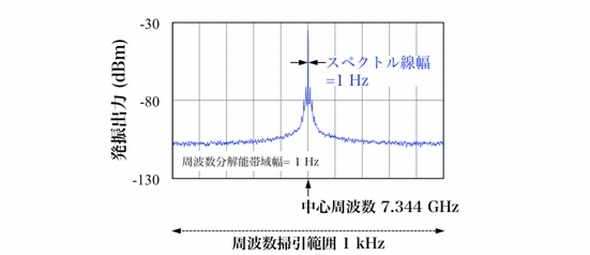

今回開発したマイクロ波発振器は、発振の中心周波数が7.344GHzである。発振周波数の揺らぎを示すスペクトル線幅は、測定器の限界値である1Hz以下と極めて小さく、高い周波数安定性を実現した。これまでの単一スピントルク発振素子における最小スペクトル線幅は、産総研が開発した約3MHzであった。

研究チームでは今後、磁気抵抗素子の発振特性のさらなる向上、PLLの周波数特性の改善などを行っていく。これにより、電圧制御型マイクロ波発振器としての性能向上や小型化、低コストなどを目指す予定だ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

印刷技術で、有機強誘電体メモリの3V動作を確認

印刷技術で、有機強誘電体メモリの3V動作を確認

産業技術総合研究所の野田祐樹氏らは、低電圧でも動作する有機強誘電体メモリの印刷製造技術を開発した。この技術を用いて作成した薄膜素子は、電圧3Vでメモリ動作することを確認した。 産総研、軽元素を原子レベルで可視化

産総研、軽元素を原子レベルで可視化

産業技術総合研究所(産総研)ナノ材料研究部門の末永和知首席研究員と同部門で電子顕微鏡グループの千賀亮典研究員は、低加速電子顕微鏡を用いて、リチウムを含む軽元素を原子レベルで可視化することに成功した。 6インチウエハーによるSiCチップ試作ライン構築

6インチウエハーによるSiCチップ試作ライン構築

つくばイノベーションアリーナ(TIA)は、6インチ級SiC(炭化ケイ素)ウエハーを用いたパワー半導体デバイスの量産研究開発を目的に、新たな第3ラインを産業技術総合研究所(産総研)西事業所内に構築する。 アルミ電解コンデンサと同等性能で体積は1000分の1! 超小型のカーボンナノチューブ応用キャパシタ

アルミ電解コンデンサと同等性能で体積は1000分の1! 超小型のカーボンナノチューブ応用キャパシタ

産業技術総合研究所のナノチューブ実用化研究センターは、電極材料に単層カーボンナノチューブ(CNT)を利用した超小型のキャパシタを開発したと発表した。アルミ電解コンデンサと同等の性能を持ちながら体積は1000分の1になるという。