細胞を模倣した微小容器のコンピュータ制御に成功:高機能な分子コンピュータなどに応用が期待

東京工業大学は、化学反応をコンピュータで制御できる「人工細胞型微小リアクター」の開発に成功したと発表した。高機能な分子コンピュータなどに応用が期待される。

東京工業大学は2016年1月、化学反応*)をコンピュータで制御できる「人工細胞型微小リアクター」の開発に成功したと発表した。細胞を模倣した高機能な分子コンピュータや分子ロボットの開発、細胞状態のコンピュータ制御に基づくモデル駆動型の生命科学/医薬研究分野への応用が期待されるという。

*)この場合の化学反応は、熱平衡状態(物質やエネルギーの出入りがなく、変化が起こっていない状態。生物でいえば、生きていない状態)から大きく離れた系としている。

細胞のある現象に着想を得て制御理論を構築

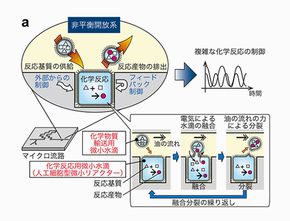

細胞のような自己組織化的に機能するシステムは、化学物質の供給や排出を伴う化学反応(非平衡化学反応)に基づいている。細胞のように微小なスケールで化学反応を制御することは難しい。近年は「マイクロ流路技術」と呼ぶ非常に微小な液体を操作する技術でリアクターを構築し、この化学反応を制御する試みが注目されるようになった。

しかし、マイクロ流路技術は化学物質の供給や排出はできるが、送液するためのポンプやチューブ内にある大量の液体全ての流速を変化させないと、リアクター内外への反応基質の供給と反応産物の排出を制御できない。そのため、制御精度の低さや、応答時間に問題があり、非平衡化学反応を精密で動的に制御することは困難だったという。

同大学大学院 総合理工学研究科の瀧ノ上正浩准教授らは、細胞が膜小胞によって物質を取り込んだり、排出したりする現象に着想を得て制御理論を構築。マイクロ流路技術を利用して、人工細胞型微小リアクターを開発した(図1 a、b)。細胞のように微小な水滴を電気的に融合させたり、分裂させたりすることで、微小水滴の内外への反応基質の供給と反応産物の排出を精密にコンピュータで制御することを実現した。

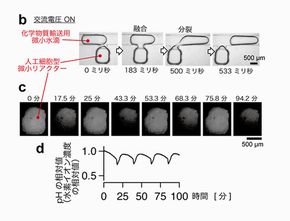

図1:(a)人工細胞型微小リアクターの概念図 (b)人工細胞型微小リアクターと化学物質輸送用の微小水滴の融合分裂の様子。電圧を加えることで融合が起こる (c)人工細胞型微小リアクター内で化学反応が起こり、溶液内のpHの増減が観察されている(リズム反応)。pH値の大小に反応して蛍光強度が変わる試薬を用いて計測し、明るい状態(白)はpHが高く、暗い状態(黒)はpHが低い時を表している (d)水素イオン濃度の増減をpHの相対値で表示してグラフ化したもの (クリックで拡大) 出典:東京工業大学

図1:(a)人工細胞型微小リアクターの概念図 (b)人工細胞型微小リアクターと化学物質輸送用の微小水滴の融合分裂の様子。電圧を加えることで融合が起こる (c)人工細胞型微小リアクター内で化学反応が起こり、溶液内のpHの増減が観察されている(リズム反応)。pH値の大小に反応して蛍光強度が変わる試薬を用いて計測し、明るい状態(白)はpHが高く、暗い状態(黒)はpHが低い時を表している (d)水素イオン濃度の増減をpHの相対値で表示してグラフ化したもの (クリックで拡大) 出典:東京工業大学リズム反応の制御にも成功

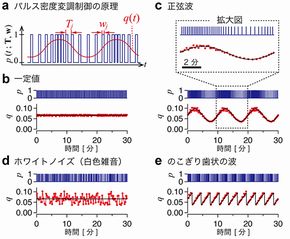

また、送液速度を変更しなくても微小水滴の融合分裂の頻度を変更するだけで、リアクター内外への反応基質の供給と反応産物の排出を制御することができる理論的基盤「パルス密度変調制御*)」構築。この原理で人工細胞型微小リアクターを制御することで、高精度で、応答時間も非常に速い制御が可能になったとする(図2)。

*)パルス密度変調制御:図2に描かれているように、電圧のON/OFFのパターンの違い(パルス波の密度の濃淡)で、正弦波やのこぎり歯状の波など、さまざまな波形を近似的に作り出す制御方法である。

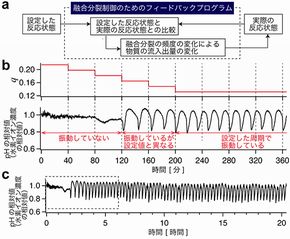

東京工業大学は、「今回は開発されたリアクターは、非平衡化学反応で最も特徴的な反応の1つであるリズム反応を自在に制御することに成功した」と語る(図1 c、dと図3)。リズム反応とは、化学物質濃度の増減が自発的に規則的なリズムを刻む反応で、反応基質の供給と反応産物の排出がうまく制御された環境でのみ発生する。

リズム反応は、代謝回路や体内時計など生命システムのさまざまな場面に見られる重要な反応。「リズム反応を制御できたことは細胞内の生化学的な反応を含む、他の非平衡反応にも応用できることを示唆している」(東京工業大学)という。

左=図2:(a)パルス密度変調制御の原理。青線で描かれたパルス波pによって、赤線の波形のように時間変化する物質流入出量q(t)を実現したという。パルスの密度が高いところが物質流入出量が大きくなる。Tはパルスの周期、wはパルスの幅を表している。

左=図2:(a)パルス密度変調制御の原理。青線で描かれたパルス波pによって、赤線の波形のように時間変化する物質流入出量q(t)を実現したという。パルスの密度が高いところが物質流入出量が大きくなる。Tはパルスの周期、wはパルスの幅を表している。右=図3:(a)リズム反応をフィードバック制御する際のコンピュータプログラムの概要 (b)フィードバック制御によって水素イオン濃度が増減するリズム反応が発生するような実験条件を自動的に探索する (c)リズム反応が長時間維持されることが確認されている (クリックで拡大) 出典:東京工業大学

同研究は、東京工業大学の杉浦晴香技術補佐員、伊藤真奈美修士課程大学院生、奥秋知也修士課程大学院生、お茶の水女子大学の森義仁教授、千葉大学の北畑裕之准教授による共同研究である。なお、研究成果に関しては、2016年1月20日(英国時間)に科学誌「Nature Communications」のオンライン版で公開されている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

IBM、実用的な量子コンピュータに近づく成果

IBM、実用的な量子コンピュータに近づく成果

IBMは、量子ビット数を拡張できる量子コンピューティング アーキテクチャを開発したという。量子コンピュータ実現に向けた大きな課題であるビット反転エラー/フェーズ反転エラーを補正できる冗長性を持たせたアーキテクチャで、規模を拡大させやすいとする。 IGZOを超える「有機半導体」、分子設計からトランジスタまで日本発の新技術

IGZOを超える「有機半導体」、分子設計からトランジスタまで日本発の新技術

シリコンでは実現できない新しい機能性有機材料を東京工業大学の半那純一教授、飯野裕明准教授のグループが開発した。大きく3つの成果があるという。低分子系有機トランジスタ材料で耐熱性と成膜性を実現したこと、多結晶膜で高い移動度を得たこと、2分子層構造を利用して高移動度が実現できたことだ。 細胞の“ゆらぎ”を利用すれば超省エネマシンができる!? ――CiNetの研究開発

細胞の“ゆらぎ”を利用すれば超省エネマシンができる!? ――CiNetの研究開発

生体が超省エネで活動できる理由は、細胞の“ゆらぎ”にあるという。ゆらぎを応用すれば、非常に低い消費電力で稼働するシステムを実現できるかもしれない。脳情報通信融合研究センター(CiNet)の柳田敏雄氏が、「NICTオープンハウス2014」の特別講演で語った。 量子コンピュータ実現に向けさらに前進――量子エラー訂正に成功

量子コンピュータ実現に向けさらに前進――量子エラー訂正に成功

筑波大学と日本原子力研究開発機構(JAEA)は、ドイツの研究チームとの共同研究により、ダイヤモンドを用いて室温で固体量子ビットの量子エラー訂正に「世界で初めて成功した」と発表した。