ゲルマネンの原子配置、対称性の破れを解明:ポストグラフェンとしての期待高まる

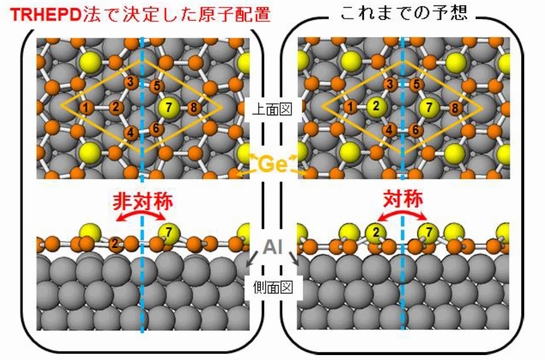

日本原子力研究開発機構の深谷有喜研究主幹らによる研究グループは、全反射高速陽電子回折(TRHEPD)法を用いてゲルマネンの原子配置を解明した。これまでの予想とは異なり、原子配置の対称性が破れていることが明らかとなった。

TRHEPD法で陽電子回折パターンを観測

日本原子力研究開発機構先端基礎研究センターの深谷有喜研究主幹らは2016年9月、東京大学物性研究所の松田巌准教授らや高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所の兵頭俊夫特定教授らのグループと共同研究を行い、全反射高速陽電子回折(TRHEPD)法を用いてゲルマネンの原子配置を解明することに成功したと発表した。この結果、原子配置の対称性が破れていることが分かった。

ゲルマネンは、単原子層状物質グラフェンのゲルマニウム版であり、ポストグラフェンとして期待されている新材料である。理論的にはグラフェンと同じく極めて高い電子移動度を示すなど、優れた電気特性が予測されている。しかし、自然界には存在していないこともあり、その原子配置や物性について、これまで実験では明らかにされていなかった。

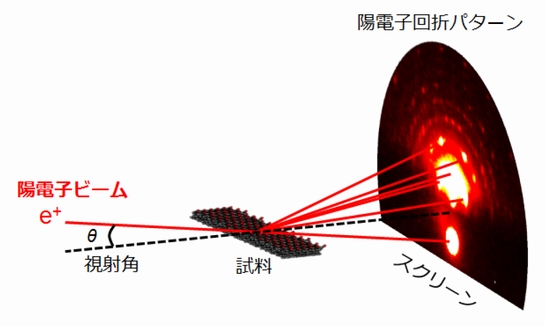

そこで研究グループは、アルミニウム基板上に合成したゲルマネンに着目。TRHEPD法を用いた実験を行い、その原子配列を解明することにした。実験では、エネルギーが約10keVの陽電子ビームを、表面すれすれの視射角で試料に入射させ、試料の表面で反射した陽電子を回折パターンとしてスクリーンに表示させて観測した。

陽電子はプラスの電荷を持つことから、陽電子ビームが物質に入射すると物質表面から反発力を受ける。このため、試料表面すれすれの角度で陽電子ビームを入射すると、陽電子が物質へ侵入する深さを、極めて浅い領域に抑えることができる。その深さは表面から1〜2原子層程度だという。今回は、この陽電子の表面敏感性を活用し、厚みが1原子層分しかないゲルマネンの原子配置を決定した。

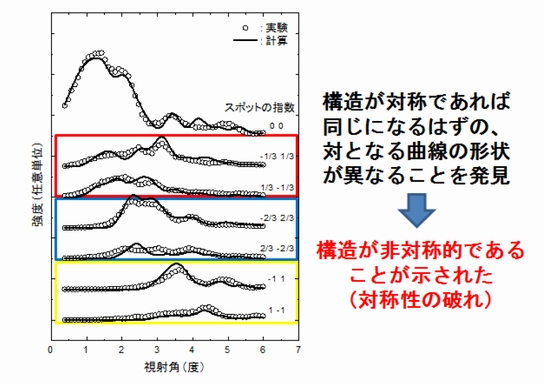

今回の実験では、さまざまな陽電子の回折スポット強度を測定した。この結果から、対となる回折スポット強度のロッキング曲線(回折スポット強度を視射角に対してプロットした曲線)の形状が異なることが分かった。これは、ゲルマネンの構造が非対称化(対称性の破れ)していることを示すものだという。

より詳しく強度解析を行ったところ、単位胞中のゲルマニウム原子が1個真空側に突出したことにより、構造の対称性が破れていることが判明した。これまで原子配置は、2個のゲルマニウムが真空側に突出して左右対称性な構造になっていると予想されていた。今回の実験で予想とは異なる構造となっていることが明らかとなった。構造以外はこれまで報告されている結果と矛盾しないという。

研究グループは、ゲルマネンの原子配置が明らかになったことで、材料特性の理解が急速に進むとともに、次世代電子デバイス開発のための新材料として、その応用が拡がるとみている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

難燃性電解液を開発、Li電池で平均4.6Vを発生

難燃性電解液を開発、Li電池で平均4.6Vを発生

東京大学の山田淳夫教授らによる研究グループは、リチウムイオン電池の高電圧作動を可能にする新しい難燃性電解液を開発した。リチウムイオン電池の作動電圧を現行の3.7Vから4.6Vに高めることができる。EV(電気自動車)などに適した高密度で安全性を高めたエネルギー貯蔵が可能となる。 ナノコンポジット結晶、水分解の効率を向上

ナノコンポジット結晶、水分解の効率を向上

東京大学物性研究所らの共同研究グループは、太陽光による水分解を極めて高い効率で行うことができるナノコンポジット結晶を開発した。水素ガスを効率よく生成することが可能となる。 炭素繊維の量産加速へ、新たな製造技術を開発

炭素繊維の量産加速へ、新たな製造技術を開発

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)や東京大学ら7つのメーカーおよび研究機関が、炭素繊維の新しい製造技術を開発した。従来の方法に比べて、単位時間当たりの生産量が10倍に向上するという。 NECと東大、日本の競争力強化めざし大型連携始動

NECと東大、日本の競争力強化めざし大型連携始動

NECと東京大学は2016年9月2日、包括的なパートナーシップを結び、人工知能(AI)分野などを対象に総合的な産学連携を開始したと発表した。 指で曲げるだけで電流が2倍になる有機半導体

指で曲げるだけで電流が2倍になる有機半導体

東京大学は2016年4月、指の力を加えるだけで、電気伝導率が約2倍になる低コスト、高感度の応力センシング材料を開発した。 柔軟有機LEDを大気中で安定動作、東大が成功

柔軟有機LEDを大気中で安定動作、東大が成功

東京大学大学院工学系研究科の染谷隆夫教授らの研究グループは、極めて柔軟で極薄の有機LEDを作製し、大気中で安定に動作させることに成功した。人の肌に直接貼り付けて生体情報などを表示することが可能となる。