Micronが好調、順調な3D NAND開発が高評価:3D XPointの実用化は未定でも

Micron Technology(マイクロン・テクノロジー)の2017会計年度第1四半期の業績は、金融アナリストからはおおむね評価されたようだ。とりわけ、3D NANDフラッシュメモリ技術開発への評価が高いようである。

3D NANDフラッシュ技術を評価

Micron Technology(以下、Micron)は2016年12月21日(米国時間)、2016年12月1日を末日とする2017会計年度第1四半期の決算発表会を行った。参加した金融アナリストらの反応は、おおむね良かったようだ。Micronが開発中の3D NAND型フラッシュメモリ技術が、高い評価を得た理由だという。

EE TimesはMicronのカンファレンスコールの後、Objective Analysisの主席アナリストであるJim Handy氏に電話インタビューを行った。Handy氏は、「Micronの強みは、3D NANDフラッシュ技術の開発が順調に進んでいる点だ。他のベンダー、とりわけSamsung Electronicsは3D NANDフラッシュの開発に苦心しているようだが、Micronは確実に進歩している。ただし、Micronにおける3D NANDフラッシュへの移行期間は、新たな設備を調達する必要があるので、長くなるとみられる」と述べた。Handy氏によると、Micronはシンガポールに新しい製造施設を建設することも計画しているという。

同氏は、他のベンダーが電荷トラップ型に着目する中、Micronが浮遊ゲート(フローティングゲート)型を採用した点が、Micronの優位性につながったとみている。

MicronのCEOであるMark Durcan氏は、「市況が活性化し始めた2016年秋にいったん業績予想を修正したが、今回の2017年度第1四半期の業績がそれを上回った」と述べた。全ての事業分野で売上高が増加しており、次の四半期も同様の傾向が期待できるという。

Durcan氏によると、Micronはサプライヤーがウエハー生産量を大幅に増やすことはないという推測の下、2017年のDRAM供給量は、ビット換算で前年比で15〜20%増加すると見込んでいるという。長期的には、DRAMビット供給量はおよそ20〜25%伸びると予測されている。

NANDフラッシュについては、2017年の供給量が前年に比べて30%台後半から40%台前半で増加すると見込んでいる。Durcan氏によれば、これは3D NANDフラッシュへの移行による影響を踏まえた予測だという。

Micronの2017年度第1四半期の売上高は39億7000万米ドルとなり、前四半期比で23%、前年同期比で19%、それぞれ増加した。Micronは、売上高が23%という飛躍的な伸びをみせた主な要因として、販売台数がDRAMでは18%、NANDフラッシュでは26%、それぞれ伸びたことと、DRAMの平均販売価格(ASP)が5%上昇したことを挙げた。

3D XPointの出荷が鍵

Handy氏は3D XPointについて、量産を開始し、3D Xpointの市場を作り上げる必要があると説明している。「技術を実用化しなければ、Micronのメモリ事業にとっては打撃となるはずだ」と述べた。

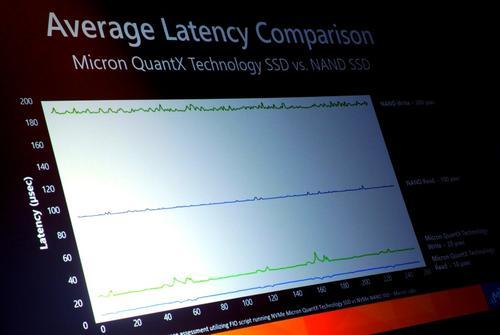

「3D XPoint」を搭載したSSDのプロトタイプ(インタフェースはPCIe Gen3)では、読み出しレイテンシが20マイクロ秒以下、書き込みレイテンシが10マイクロ秒になったという。これは既存のSSDの約10倍になるとしているが、実際の製品はまだ出てきていない

【翻訳:青山麻由子、編集:EE Times Japan】

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

IEDMで発表されていた3D XPointの基本技術(前編)

IEDMで発表されていた3D XPointの基本技術(前編)

米国で開催された「ISS(Industry Strategy Symposium)」において、IntelとMicron Technologyが共同開発した次世代メモリ技術「3D XPoint」の要素技術の一部が明らかになった。カルコゲナイド材料と「Ovonyx」のスイッチを使用しているというのである。この2つについては、長い研究開発の歴史がある。前後編の2回に分けて、これらの要素技術について解説しよう。 3D XPointから7nmプロセスまで――Intel CEOに聞く

3D XPointから7nmプロセスまで――Intel CEOに聞く

2015年8月18〜20日に開催された「IDF(Intel Developer Forum) 2015」において、Intel CEOのBrian Krzanich氏にインタビューする機会を得た。新メモリ技術として注目を集めた「3D XPoint」からAltera買収まで、率直に話を聞いてみた。 SanDiskが語る、抵抗変化メモリのセル選択スイッチ技術(前編)

SanDiskが語る、抵抗変化メモリのセル選択スイッチ技術(前編)

抵抗変化メモリ(ReRAM)の記憶容量当たりの製造コストをDRAM以下にするためには、セレクタを2端子のスイッチにする必要がある。2端子セレクタを実現する技術としては、“本命”があるわけではなく、さまざまな技術が研究されている。 Micron、Inoteraを完全子会社化

Micron、Inoteraを完全子会社化

Micron Technologyが、Inotera Memoriesの全株式を40億米ドルで取得する。Micronはもともと約33%のInotera株を保有していたが、今回、残りの67%も取得することとなった。 TDKがInvenSenseを1500億円超で買収

TDKがInvenSenseを1500億円超で買収

TDKが、センサーを手掛ける米InvenSenseを、約13億米ドル(約1572億円)で買収する。TDKは、センサーを、中期的に伸ばすべき製品の1つに定め、海外のセンサーメーカーを積極的に買収してきた。TDKは2020年度までに、センサー事業の売上高を現在の4倍となる2000億円へと引き上げる計画だ。 ソフトバンク史上最大の賭けに出た孫氏の思惑

ソフトバンク史上最大の賭けに出た孫氏の思惑

なぜ、ソフトバンクはARMを買収したのか? 狙いはどこにあるのか? いろいろな見方が広がっている中で、いま一度、ソフトバンクが行ってきた大きな投資を振り返りながら、ARM買収の意味を考えた。