MRAM、参照層スペーサーにイリジウム採用:大容量化と大量生産を加速

産業技術総合研究所(産総研)は、磁気ランダムアクセスメモリ(MRAM)の性能向上や大量生産を可能とする参照層を開発した。

広範囲なスピントロニクスデバイスに応用可能

産業技術総合研究所(産総研)スピントロニクス研究センター金属スピントロニクスチームの研究チーム長を務める薬師寺啓氏は2017年2月、次世代の不揮発性メモリといわれる磁気ランダムアクセスメモリ(MRAM)の性能向上や大量生産を可能とする参照層を開発したと発表した。

産総研は、電流書き込み型MRAM(STT-MRAM)の大容量化に向けて、高性能なTMR素子の発明や、東芝と共同で垂直磁化TMR素子ベースのSTT-MRAMを試作するなど、STT-MRAMの開発で業界をリードしてきた。ところが、微細加工技術が進化しTMR素子が小さくなると、構成要素の1つで記憶層情報の判定基準である「参照層」の強固さを確保するのが難しくなるという。

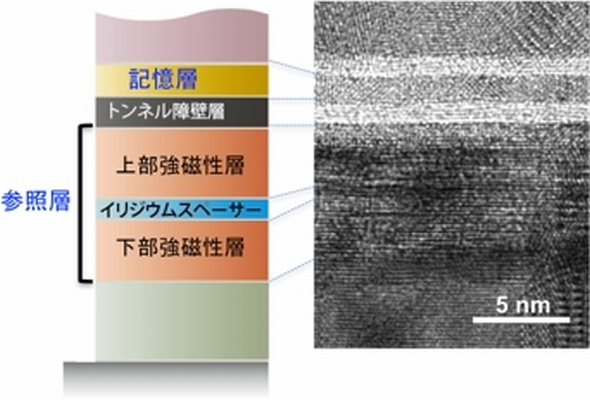

そこで今回、薄膜積層技術をベースに、強固な参照層を実現するための研究開発に取り組んだ。開発した垂直磁化TMR素子は、参照層/トンネル障壁層/記憶層で構成され、各層の厚みは数ナノメートルである。特に、参照層は上部強磁性体層と下部強磁性体層の間にスペーサー層があり、その厚みは約0.5nmと極めて薄い。

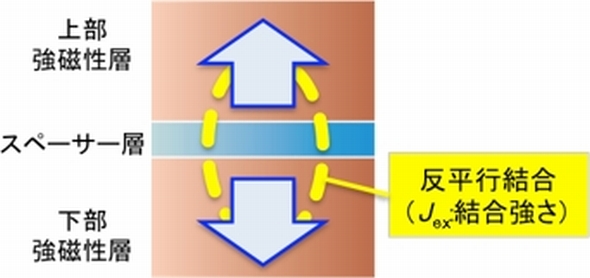

3層構造の参照層で、ルテニウム(Ru)やイリジウム(Ir)といった特定のスペーサー材料の厚みを約0.5nmと薄くした場合に、上下の強磁性層の磁化方向が逆向き(反平行)の磁化配置の状態では強固に結合(反平行結合)する。反平行結合が強い場合、参照層は強固になるため、結合の強さ(Jex)を大きくする必要があるという。

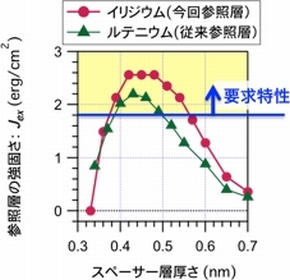

TMR素子の直径が20nm以下のMRAMでは、Jexが1.8erg/cm2を上回る必要がある。この数値は、これまでスペーサーに用いていたルテニウム(最大2.2erg/cm2)においても達成することはできるが、スペーサー厚を0.38〜0.48nmの範囲に制御する必要があった。

イリジウムを用いるとJexは最大2.6erg/cm2となり、ルテニウムに比べ約20%増加する。しかも、Jexを1.8erg/cm2以上とするには、スペーサー厚を制御する範囲が0.38〜0.57nmと、ほぼ2倍に広がった。その分、厚みの制御が比較的容易となり、製造プロセスの面でも大量生産に有用となる。

産総研は、スペーサー層にイリジウムを用いたSTT-MRAMを試作し、その性能評価を行った。その結果、データの読み出し特性(MR比)やデータの書き込み特性、耐熱性など各種特性は、ルテニウムを用いた製品と遜色はなかった。イリジウムを用いたことによる性能劣化は見られず、参照層を強固にすることができたという。

今回開発したイリジウムスペーサーを含む参照層の技術は、あらゆる世代のSTT-MRAMや電圧トルクMRAM、さらにはスピントルク発振素子などにも応用できるとみている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

産総研、全固体リチウム二次電池を開発

産総研、全固体リチウム二次電池を開発

産業技術総合研究所(産総研)は、「nano tech 2017」で、ボタン型の小型全固体リチウム二次電池を参考展示した。 産総研、内部短絡しない全固体Li二次電池を開発

産総研、内部短絡しない全固体Li二次電池を開発

産業技術総合研究所(産総研)の片岡邦光主任研究員らは、高い安全性と信頼性を実現した小型全固体リチウム二次電池を開発した。単結晶を用いて作製した固体電解質部材は、酸化物系で世界最高レベルの導電率を実現したという。 産総研、電流ノイズからReRAMの挙動を解明

産総研、電流ノイズからReRAMの挙動を解明

産業技術総合研究所(産総研)の馮ウェイ研究員らは、幅広い電流レンジでノイズを計測する手法を開発。この技術を用いて抵抗変化メモリ(ReRAM)が極めて小さい消費電力で動作する時の挙動を解明した。環境発電や人工知能デバイスなどに対する不揮発性メモリの用途拡大が期待される。 産総研、ナノ炭素材料の安全性試験手順書を公表

産総研、ナノ炭素材料の安全性試験手順書を公表

産業技術総合研究所(産総研)と単層CNT融合新材料研究開発機構(TASC)は、「ナノ炭素材料の安全性試験総合手順書」を公表した。Webサイトから無償でダウンロード可能だ。 産総研、誘電体単結晶ナノキューブを3Dに集積

産総研、誘電体単結晶ナノキューブを3Dに集積

産業技術総合研究所(産総研)は、高性能小型デバイス用の単結晶ナノキューブ3D構造体の開発に取り組んでいる。「nano tech 2017」でその概要をパネルで紹介した。 産総研、光照射で高純度ナノ炭素材料の薄膜形成

産総研、光照射で高純度ナノ炭素材料の薄膜形成

産業技術総合研究所の神徳啓邦研究員らは、純度が高いナノ炭素材料の薄膜を、光照射するだけで簡便に作製できる技術を開発した。二次電池用やキャパシターなどへの応用が期待される。