産総研、半導体の表面電場を測定する手法を開発:太陽電池の変換効率向上に一役

産業技術総合研究所(産総研)とSCREENホールディングスは、太陽電池やICの表面電場を定量測定する手法を大阪大学と共同で開発した。

LSIやパワーデバイスなどへの適用も可能

産業技術総合研究所(産総研)とSCREENホールディングス(以下、SCREEN)は2017年3月、太陽電池やICの表面電場を定量測定する手法を大阪大学と共同で開発したと発表した。半導体表面にレーザー光を照射し、その表面から放出されるテラヘルツ波を測定する技術と、コロナ放電によって表面電荷を制御する技術を組み合わせることで可能となった。

今回の研究成果は、産総研の再生可能エネルギー研究センター太陽光チームの望月敏光研究員や高遠秀尚研究チーム長らとSCREEN、大阪大学レーザーエネルギー学研究センターの川山巌准教授と斗内政吉教授らによるものである。

結晶シリコン太陽電池においては、変換効率のさらなる向上が課題の1つとなっている。このためにはシリコン基板と絶縁膜の界面における電場制御が重要だという。ところが、表面電場を測定する場合、従来の方法だと試料加工に時間や手間がかかることや、絶縁膜の誘電率や厚み、半導体のドープ濃度といった情報が必要、空間分布の測定に不向き、といった課題があった。

産総研とSCREENはこれまで、SCREENと大阪大学が開発したレーザーテラヘルツ放射顕微鏡の試作実証機を用いて、結晶シリコン太陽電池の変換効率向上と信頼性評価法の研究を行ってきた。これらの研究成果から、レーザーテラヘルツ放射顕微鏡で、半導体の内部電場を測定できることが分かった。

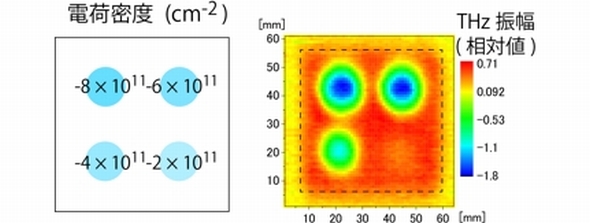

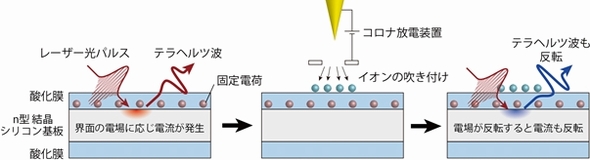

今回の研究では、まずシリコン基板表面に形成した絶縁膜上に、コロナ放電によって“正”または“負”のイオンを吹き付けた。その後、レーザーテラヘルツ放射顕微鏡を用いて、シリコン基板と絶縁膜の界面における電場の極性と強度を直接観測した。この方法によって、絶縁膜中の固定電荷量を速やかに測定することが可能となった。固定電荷量から絶縁膜の品質も分かるという。

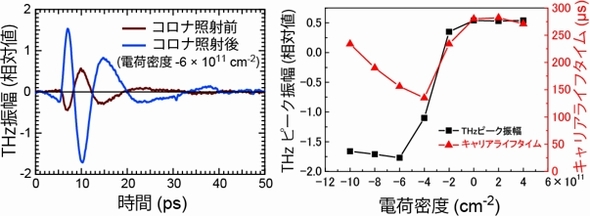

今回の実験では、コロナ放電により吹き付ける負のイオンの量を変化させた。そうしたところ、放射されるテラヘルツ波の振幅が変化することを確認した。具体的には固定電荷と反対の符号のイオンを吹き付けると、固定電荷が打ち消されてテラヘルツ波の振幅が減少。固定電荷とイオンの電荷が釣り合えばテラヘルツ波の振幅はゼロとなる。さらに、イオンが増加するとテラヘルツ波の波形が反転し、振幅が増加していく様子も初めて観測できたという。テラヘルツ波の振幅がゼロとなったときのコロナ放電によって吹き付けたイオンの電荷量(3×1011cm-2)が、絶縁膜中にある正の固定電荷量となる。

研究チームは、開発した試料のキャリアライフタイムを計測した。この結果、テラヘルツ波の振幅がゼロに近い部分でキャリアライフタイムが減少することが分かった。コロナ放電で吹き付けた負イオンが、酸化膜の正の固定電荷を打ち消し、正孔がシリコンの表面に到達して電子と再結合することで、キャリアライフタイムが短くなったとの見方を示した。

開発した技術を用いると、試料に電極を付けるなど加工する必要がない。しかも、絶縁膜の厚さや性質、半導体のドープ濃度に関わらず、固定電荷の量を非破壊かつ高空間分解能で定量的に測定することができる。この結果、より変換効率の高い結晶シリコン太陽電池の開発が可能となる。今回の成果は、半導体表面上に絶縁膜を形成する各種デバイスの固定電荷測定にも応用することができるという。

研究グループは今後、レーザーテラヘルツ放射顕微鏡とコロナ放電装置とを組み合わせた固定電荷測定装置の早期実用化を目指す考えだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

産総研、内部短絡しない全固体Li二次電池を開発

産総研、内部短絡しない全固体Li二次電池を開発

産業技術総合研究所(産総研)の片岡邦光主任研究員らは、高い安全性と信頼性を実現した小型全固体リチウム二次電池を開発した。単結晶を用いて作製した固体電解質部材は、酸化物系で世界最高レベルの導電率を実現したという。 産総研、全固体リチウム二次電池を開発

産総研、全固体リチウム二次電池を開発

産業技術総合研究所(産総研)は、「nano tech 2017」で、ボタン型の小型全固体リチウム二次電池を参考展示した。 産総研、電流ノイズからReRAMの挙動を解明

産総研、電流ノイズからReRAMの挙動を解明

産業技術総合研究所(産総研)の馮ウェイ研究員らは、幅広い電流レンジでノイズを計測する手法を開発。この技術を用いて抵抗変化メモリ(ReRAM)が極めて小さい消費電力で動作する時の挙動を解明した。環境発電や人工知能デバイスなどに対する不揮発性メモリの用途拡大が期待される。 産総研、ナノ炭素材料の安全性試験手順書を公表

産総研、ナノ炭素材料の安全性試験手順書を公表

産業技術総合研究所(産総研)と単層CNT融合新材料研究開発機構(TASC)は、「ナノ炭素材料の安全性試験総合手順書」を公表した。Webサイトから無償でダウンロード可能だ。 産総研、小型で高出力の燃料電池システム開発

産総研、小型で高出力の燃料電池システム開発

産業技術総合研究所(産総研)とアツミテックは、小型で高出力の燃料電池システムを共同開発した。 産総研、2030年に向けた研究戦略を策定

産総研、2030年に向けた研究戦略を策定

産業技術総合研究所(産総研)は、2030年に向けた産総研の研究戦略を策定した。2030年の産業像や社会像を見据え、「超スマート社会(Society 5.0)」の実現など、大きく4つの研究目標を定め開発に取り組む。