誰もが“当事者”になれ、社内改革の主役はあくまで自分:“異端児エンジニア”が仕掛けた社内改革、執念の180日(11)(3/4 ページ)

東京コンサルティングの杉谷と若菜は、須藤たちにプロジェクトの骨子の1つとなる業務プロセスについて話し始める。それは職場の「見える化」と「言える化」を並行して進めることでもあった。ただし杉谷と若菜は、「大切なのは、コンサル会社に頼ることではなく、常に自分たちが“当事者”となることだ」と、こんこんと説く。

「見える化」のプロセスに「言える化」を組み込む

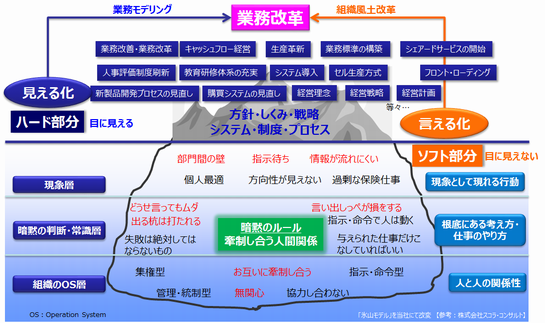

これまでに何度か出てきた「組織の氷山モデル」を今回も登場させよう(図3参照)。今回は、「見える化」と「言える化」を書き加えている。

氷山の水面下のソフト部分を変えていくために、時間をかけて関係性を築いていくことも大事だが、今の世の中、変革に時間をかけていられないことも事実だ。ハードの「見える化」の工程そのものに、ソフトの「言える化」を組み込み、同時に進めることが必要になってくるのである。

当初、須藤は杉谷たちからは、「見える化」と「言える化」は、「見える化」を前面に出すと聞いていた。なぜなら、表立って「言える化」、すなわち、「組織の風土改革をやろう!」と言ったところで、社員が警戒することは目に見えているからだ。「一体、何をするつもりなんだ。できれば関わりたくない」と……。

それに、風土改革のように時間がかかる取り組みを今、持ち出したところで、湘エレには、そんな時間はない。プロジェクトメンバーにかけてくれた日比野社長の辞任は間違いないといわれている株主総会まで、あと半年しかないのだ。そこまでに何としてでも結果を出さなくては、須藤としても合わせる顔がないだろう。

意図的に仕掛ける「場」

主体的に動く、ひとごとではなく当事者として取り組む。誰もが改革、変革に向けて、社員へ望むことだ。この妨げになるものとして、「やらされ感」があり、動機づけについてもこれまで皆さんにはお伝えしてきた。

先に述べた、業務プロセスの見える化を通じて、言える化も進めていく。そのためには、いくつかの条件が必要だ。それを以下に示す。

- 同じ「プロセス」と「場(時間と空間)」を共有すること

- 共に1つの成果物を作成するプロセスを共有すること

- 考えるプロセスを挿入すること

「場」と「プロセス」がキーワードである。

前者の「場」は、寄り合いどころではなく、社会学や経営学の分野における組織学習というアカデミックなものだ。「Community of Practice(実践のコミュニティー/共同体)」と表現することも多く、知識を結集し、知恵を生み出し、さまざまな課題を解決していくという考え方が基本だ。

難しく聞こえるが、うんと分かりやすく言えば、学生だった頃の文化祭やキャンプなどを思い浮かべてもらえばいいだろう。普段はさほど仲良しでもなく、話もしない間柄なのに、文化祭で何か出し物をする。そのために、限られた時間で1つのものをクラス全員で作る。お化け屋敷でも何でもいい。みんなで準備している時、文化祭当日、そして終わった後――妙に一体感や達成感を感じた人も多いだろう。ここで言う「場」とは、これとよく似ている効果をもたらす。

「風土改革をやりましょう。コミュニケーションをとりましょう」と、一生懸命に声を掛け、旗を振ったところで、心底、共感して「よっしゃ!」となる人は、湘エレのような会社では少ない。傍観しているか、参加はするが本気ではなく体裁を気にする冷めた従業員ばかりであることは否めない。

業務プロセスの可視化という場を通じて、自部門だけでなく、前工程と後工程の人たちと一緒に、先の例でもあったような納期の短縮を検討する。自部門だけでは絶対に短縮は実現できない。セクショナリズムを感じる隣の部門とも協力し、どうしたらいいかをとことん考えないと前に進まない。

これは、業務フローという成果物を作成するために、同じ時間と場を共有することに他ならない。普段はお互いに煙たがっている間柄でも、相手の意外な一面を見て見直すこともあるだろう。妙な先入観を持っていた、他部門の仕事をステレオタイプで見ていた、などと自分の態度を反省することもあるかもしれない。

このようにたくさんの気付きを与えてくれるものが「場」であり、Tコンサルの杉谷と若菜はこの理論を湘エレのコンサルティングで適用している。それを、業務プロセスの見える化に仕掛けたにすぎないのだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.