東芝 柴田氏が語るIoT/CPS時代に向けた重要技術:微細化でない付加価値の創出を(1/2 ページ)

東芝 研究開発センター技監の柴田英毅氏は、2017年2月に開催された「第4回グリーンイノベーションシンポジウム」で、IoT/CPS実現に向けたMore than Mooreについて講演を行った。本記事では、エナジーハーベスト(環境発電)とストレージ技術に関する講演部分を紹介する。

More than Moore領域の重要技術を

2030年、センサーは現状の約300倍となる約30兆個/年、蓄積される情報量は現状の約200倍となる約200ゼタバイト、解析される情報量は現状の約1000倍となる約2ヨタバイトになるといわれている。微細化による高性能化、低電力がますます困難になる中で膨大なデータを収集、蓄積、解析するには、新しい付加価値の創出が必要だ――。

東芝 研究開発センター技監の柴田英毅氏は、2017年2月に開催された「第4回グリーンイノベーションシンポジウム」(主催:芝浦工業大学グリーンイノベーション研究センター)で、IoT(モノのインターネット)/CPS(サイバーフィジカルシステム)実現に向けたMore than Moore(モア・ザン・ムーア)技術について講演を行った。

柴田氏が紹介したのは、電力確保が難しい多様な環境下に置かれたセンサーから効率的に情報を収集する「超低消費電力データ収集システム」と、蓄積した大規模なデータへ迅速にアクセスする「高速大容量ストレージデバイスシステム」である。

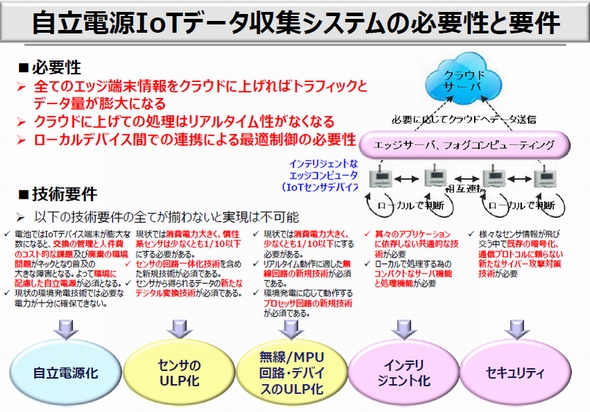

超低消費電力データ収集システムでは、ローカルデバイス間での連携による最適制御(エッジコンピューティング)の必要性を強調する。全てのエッジ端末情報をクラウドに上げると、トラフィックとデータ量が膨大になり、データ処理にリアルタイム性がなくなってしまうためである。エッジコンピューティングを実現するためには、自律電源化やセンサーの超低消費電化、インテリジェント化などが必須となる。

「現状のセンサーや無線、デバイスの消費電力は大きいため、少なくとも10分の1以下にしなければならない。また、既存の電池市場に置き換わるエナジーハーベスト(環境発電)技術を用いたシステムの重要性が増してくる」(柴田氏)

振動、電波発電の特長と方向性

環境発電とは熱や振動、光、電波といった身の回りにさまざまな形で存在するエネルギーを収穫して、電力に変換する技術である。環境発電デバイスを用いた自立電源IoTデータ収集システムは、無給電センサーネットワークの普及において必要不可欠という。柴田氏によると、太陽光や熱電発電は理論限界に近いレベルに到達しており、大幅な改善効果は見込めない。効率向上が見込まれる振動発電と電波発電の特長、方向性について紹介した。

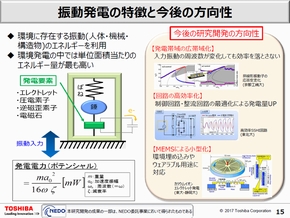

振動発電は、人や機械など環境に存在する振動のエネルギーを利用する。環境発電の中では、単位面積当たりのエネルギー量が最も高いのが特長だ。発電電力は振動する物体の重量と加速度に左右されるが、柴田氏は「エレクトレットや圧電素子といった発電要素が、振動エネルギーをいかに効率よく電気エネルギーに変換するかが重要」と語る。

そこで研究開発の方向性には、入力振動の周波数が変化しても効率を落とさない「発電帯域の広帯域化」や、回路の効率化による発電量向上、MEMSによる小型化を挙げた。

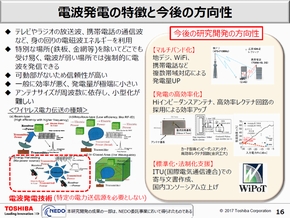

電波発電は、テレビやラジオの放送波、携帯端末の通信波など身の回りの電磁波エネルギーを、アンテナと整流回路で構成されたレクテナを用いて直流電流に変換する。効率が悪くて発電量が小さい、アンテナサイズが周波数に依存するため小型化が難しいなどの課題はあるが、特別な場所以外ではどこでも発電可能である。

普及には、複数帯域対応による発電量の向上、高インピーダンスアンテナや高効率レクテナ回路の採用による効率の向上、標準化に向けた取り組みが必要とする。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.