代表的な強誘電体材料(前編)〜圧電セラミックス系材料:福田昭のストレージ通信(62) 強誘電体メモリの再発見(6)(1/2 ページ)

今回から2回にわたり、代表的な強誘電体を説明する。本稿では、強誘電体メモリへの応用を見込んだ最も古い材料であるチタン酸バリウムをはじめ、最も重要な強誘電体材料であるジルコン酸チタン酸鉛(PZT)、そしてPZTの対抗馬として名乗りを上げたタンタル酸ビスマス酸ストロンチウム(SBT)、ビスマスフェライト(BFO)を解説しよう。

ペロブスカイト構造の圧電セラミックス

前回までは、強誘電体(ferroelectric materials)の電気的な特性を主に解説してきた。今回と次回は、具体的にどのような材料があるのかを、代表的な強誘電体に限って説明していこう。

強誘電体が全て圧電体でもあることは、本シリーズの第2回「強誘電体の基礎知識(前編)」でふれた。圧電体の中でもセラミックスの一種である圧電セラミックス材料に、代表的な強誘電体材料が存在する。

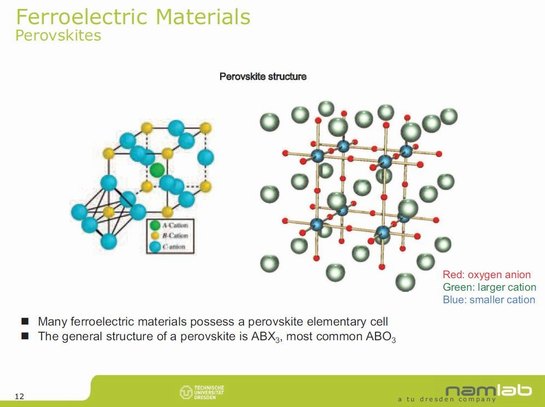

強誘電性を示す圧電セラミックス材料に共通なのは、独特の結晶構造である。「ペロブスカイト(perovskite)構造」と呼ばれている。化学式では「ABX3」となる。立方晶の各頂点にA原子(厳密には正イオンA)、中央にB原子(厳密には正イオンB)、各面心にX原子(厳密には負イオンX)が位置する。強誘電体ではふつう、X原子は酸素(O)原子なので、化学式は「ABO3」となる。

強磁性体の磁気コアメモリに負けた初期の強誘電体メモリ

強誘電体メモリへの応用を考えられた中で最も古い材料はたぶん、「チタン酸バリウム(BaTiO3)」である。1944年ころに日本、米国、ソビエト連邦で別々に発見されたとされている。前述のように、チタン酸バリウムはペロブスカイト構造の圧電セラミックスであり、高い比誘電率を示す。

強誘電体には、温度が上がると結晶が相転移を起こして強誘電性が失われるという性質がある。この強誘電性が失われる温度を、「キュリー点(Tc)」と呼ぶ。チタン酸バリウムのキュリー点は130℃とかなり低い。すなわち、室温では残留分極が小さい。また分極反転の繰り返しによって残留分極が小さくなるという問題もあった。1950年代の強誘電体メモリに関する研究ではチタン酸バリウムが使われたものの、強磁性体を利用した磁気コアメモリの研究が盛んになっていった。強誘電体メモリの研究は下火になり、チタン酸バリウムの強誘電体メモリが製品化されることはなかった。

メモリ製品に初めて使われたPZT強誘電体

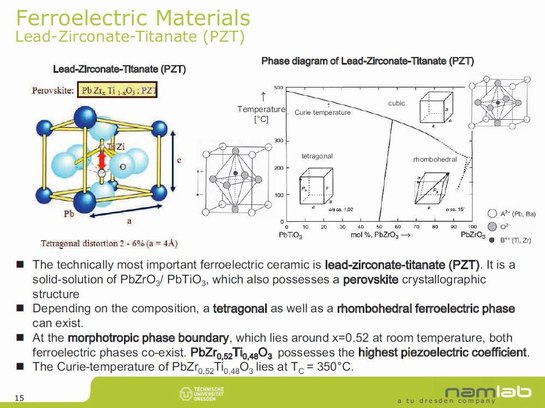

強誘電体メモリへの応用を考えたとき、最も重要な強誘電体材料は「ジルコン酸チタン酸鉛(PZT:PbZrTiO3)」だろう。PZTが発見されたのは1954年と、これもかなり古い。

PZTはジルコン酸鉛(PbZrO3)とチタン酸鉛(PbTiO3)の混晶である。ジルコン(Zr)とチタン(Ti)の比率が0.52対0.48のところで圧電セラミックスとしての性質が最大になることから、この付近の組成のPZTが使われることが多い。キュリー点は350℃と高く、室温で十分に大きな強誘電性(具体的には十分に大きな残留分極)を備えていた。1980年代〜1990年代にかけて製品化された強誘電体不揮発性メモリの大半が採用した材料が、PZTである。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.