Bluetoothの認証情報、IoTブリッジで共有:端末が移動しても再認証が不要に

京都大学とロームの研究グループは、無線通信規格である「Wi-SUN FAN」とBluetooth機能を搭載したIoT(モノのインターネット)ゲートウェイを用いて、Bluetooth搭載機器の利用者が広範囲に移動しても、接続の再認証を行うことなく情報を伝送できる通信システムを開発した。

Bluetooth搭載機器で広範囲の情報収集を可能に

京都大学大学院情報学研究科の原田博司教授らによる研究グループとロームの内貴崇氏らによる研究グループは2017年10月19日、無線通信規格である「Wi-SUN FAN(Field Area Network)*)」と「Bluetooth」機能を搭載したIoT(モノのインターネット)ゲートウェイを用いて、Bluetooth搭載機器の利用者が広範囲に移動しても、接続の再認証を行うことなく情報を伝送できる通信システムを開発したと発表した。

*)Wi-SUN Allianceが、Wi-SUNを屋外で利用することを目的として策定した無線規格。IPv6で多段中継(マルチホップ)が可能。2016年5月に技術仕様バージョン1が制定されている。

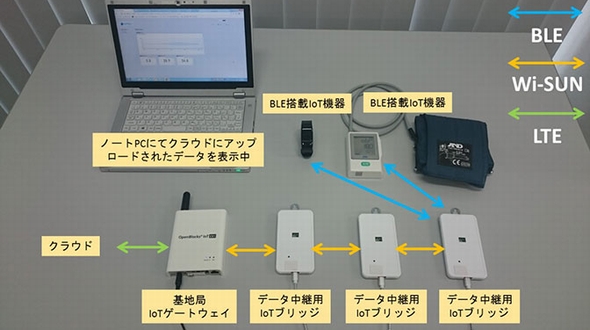

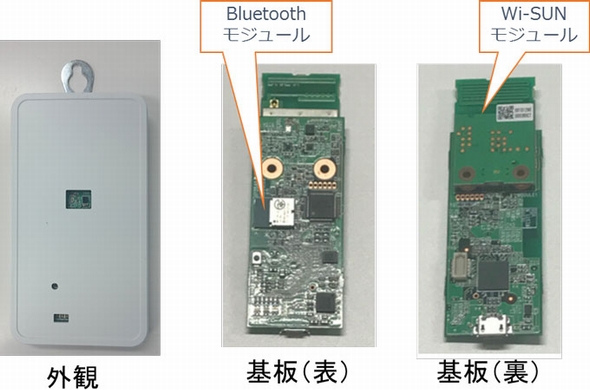

開発した通信システムは、データをクラウドに上げるための基地局用IoTゲートウェイと、複数のデータ中継用IoTブリッジなどで構成される。新たに開発したデータ中継用IoTブリッジは、Wi-SUN FAN対応通信モジュールやBluetooth対応通信モジュールを内蔵している。

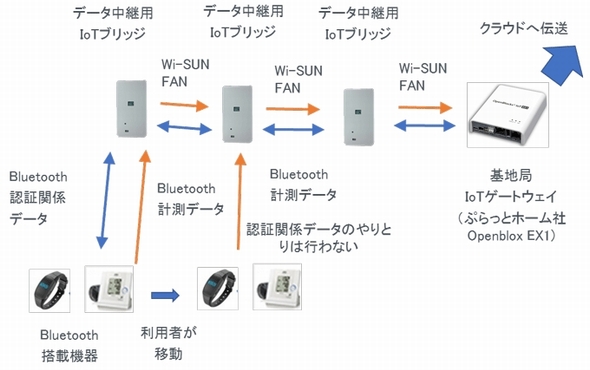

Wi-SUN FAN対応通信モジュールは多段中継機能を備えており、複数のIoTブリッジを中継して、離れた場所に設置された基地局用IoTゲートウェイに接続することが可能である。IoTブリッジは、通信の中継機能に加えて、照度や温度、湿度などを自ら測定しそのデータを送信することもできる。

認証情報をIoTブリッジで共有

開発した通信システムの基本動作はこうだ。Bluetooth対応のIoT機器はまず、通信エリア内にあるいずれか1台のIoTブリッジと接続し、認証情報のやりとりを行う。認証情報はその後、Wi-SUN FANを用いて、データ中継用IoTブリッジ間で共有される仕組みである。これによって、Bluetoothに対応したIoT機器の利用者が、最初に接続したIoTブリッジのカバー範囲とは別のエリアに移動しても、移動先でBluetoothの再認証を行わずに、他のIoTブリッジと通信して、収集したデータをクラウドに伝送することが可能になるという。

研究グループは、開発した通信システムを用い、エー・アンド・ディ製のBluetooth対応ウェアラブル機器「UW-302BLE」とBluetooth対応マルチセンサー携帯型自動血圧計「TM-2441」を利用した接続実験を行った。この結果、血圧脈波など収集した生体信号をクラウド上に伝送できることを確認した。

なお、本研究は、内閣府 総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)が主導する革新的研究開発推進プログラム(ImPACT)のプログラム・マネジャーを務める原田博司氏の研究開発プログラムの一環として進められたもの。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

SiCなど難加工材半導体向け研磨パッドを開発

SiCなど難加工材半導体向け研磨パッドを開発

帝人フロンティアは、次世代パワー半導体材料として期待されるSiC(炭化ケイ素)やGaN(窒化ガリウム)の仕上げ加工を、高速かつ低コストで実現できる研磨パッドを開発した。 印刷で薄くて柔らかいモーターを実現

印刷で薄くて柔らかいモーターを実現

東京大学の川原圭博准教授らの研究グループは、印刷技術を用いて、薄くて柔らかい軽量なモーターの作製に成功した。ソフトロボットへの応用などが期待される。 反強磁性体で巨大な異常ネルンスト効果を発見

反強磁性体で巨大な異常ネルンスト効果を発見

東京大学らの研究グループは、反強磁性体マンガン合金で、自発的な巨大熱起電力効果が現れることを発見した。素子構造が比較的単純で、集積化により高出力を実現することも可能となる。 京大ら、アンモニア燃料電池で1kW発電に成功

京大ら、アンモニア燃料電池で1kW発電に成功

京都大学らの研究グループは、アンモニアを直接燃料とした固体酸化物形燃料電池(SOFC)で、1kWの発電に成功した。アンモニア燃料電池の発電出力としては世界最大級となる。 高容量で長寿命、リチウム−硫黄二次電池用電極

高容量で長寿命、リチウム−硫黄二次電池用電極

大阪府立大学の辰巳砂昌弘教授らは、高容量と長寿命を兼ね備えたリチウム−硫黄二次電池用正極の開発に成功した。エネルギー密度の高い次世代蓄電池の開発が可能となる。 ドリフト電流や拡散電流と異なる光電流を実証

ドリフト電流や拡散電流と異なる光電流を実証

理化学研究所(理研)などの共同研究グループが、p‐n接合において電界に比例するドリフト電流や、キャリア濃度差に比例する拡散電流とはメカニズムが大きく異なる光電流であるシフト電流の観測に成功した。