京大ら、アンモニア燃料電池で1kW発電に成功:アンモニア燃料を直接供給

京都大学らの研究グループは、アンモニアを直接燃料とした固体酸化物形燃料電池(SOFC)で、1kWの発電に成功した。アンモニア燃料電池の発電出力としては世界最大級となる。

エネルギーキャリアや燃料として注目を集めるアンモニア

京都大学らの研究グループは2017年7月、アンモニア(NH3)を直接燃料とした固体酸化物形燃料電池(SOFC)で、1kWの発電に成功したと発表した。NH3燃料電池の発電出力としては世界最大規模と主張する。

今回の研究は、総合科学技術・イノベーション会議の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)「エネルギーキャリア」の委託研究として実施。京都大学をはじめノリタケカンパニーリミテドやIHI、日本触媒、豊田自動織機、三井化学および、トクヤマが共同で行った。

NH3は、エネルギーキャリアの候補として注目されている。燃料としても利用が期待されている。炭化水素を利用した燃料電池に比べて、二酸化炭素排出量の削減効果が大きいからだ。

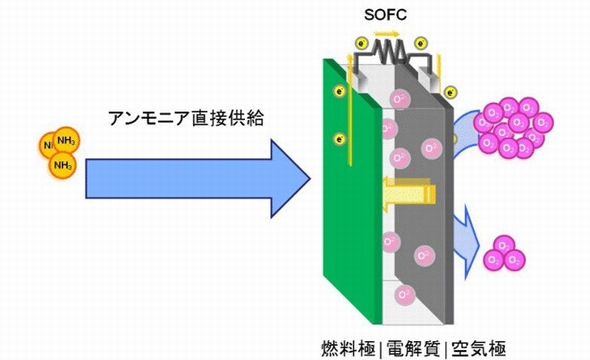

研究グループは今回、燃料となるNH3を直接SOFCスタックに供給して発電を行った。発電の原理はこうだ。電解質であるジルコニアの片面に取り付けた燃料極に、NH3ガスを直接供給した。反対側の空気面には空気を供給することで、両極間で電力を発生させる仕組みである。

今回は、この燃料電池単セルを30枚積層した。温度分布を最小にして、NH3ガスが各セルへ均等に流れるように工夫したところ、純水素と同等レベルの発電特性になることを確認した。1kW級の出力規模でありながら、燃料電池の直流発電効率は50%を上回る数値となった。評価用の試作機では1000時間の連続運転にも成功している。

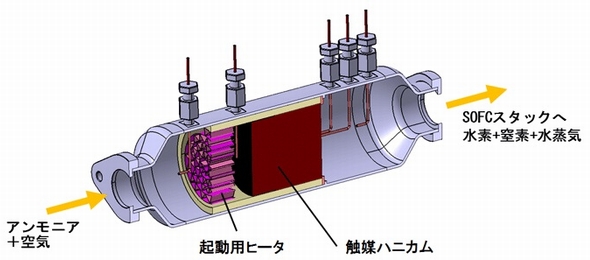

なお、これとは別の燃料供給方式も開発した。NH3と空気の混合ガスをハニカム構造の触媒に供給して、部分燃焼する触媒およびオートサーマル反応器(自己熱反応器)である。この反応器を用いると、500℃の出口ガス温度を達成するのに、130秒という高速起動が可能になることが分かった。反応器で生成した水素を含む混合ガスを、SOFCスタックに供給したところ、同じく1kW級の発電に成功した。研究グループでは、「NH3を燃料とするSOFCの、外部加熱によらない高速起動の可能性を示す技術」とみている。

研究グループは今後、小型の実証機を作製して、1kW級NH3燃料電池の運転を行う予定である。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

印刷で薄くて柔らかいモーターを実現

印刷で薄くて柔らかいモーターを実現

東京大学の川原圭博准教授らの研究グループは、印刷技術を用いて、薄くて柔らかい軽量なモーターの作製に成功した。ソフトロボットへの応用などが期待される。 光コムを活用、高精度に広範囲の立体計測を実現

光コムを活用、高精度に広範囲の立体計測を実現

電気通信大学の研究グループは、光周波数コムを用いた新しい高速3次元イメージング法の実証に成功した。高精度で広範囲な瞬時多点距離計測が可能となる。 Wi-RANで多段中継、多地点から同時に情報収集

Wi-RANで多段中継、多地点から同時に情報収集

京都大学の原田博司教授らは、広域系Wi-RAN(Wireless Regional Area Network)システム用の無線機を用いて、無線多段中継伝送による多地点同時映像情報収集の基礎試験に成功した。 伸縮性導体、5倍に伸ばしても高い導電率を実現

伸縮性導体、5倍に伸ばしても高い導電率を実現

東京大学の松久直司博士と染谷隆夫教授を中心とした研究チームは、長さを元の5倍に伸ばしても導電率が935S/cmという世界最高レベルを示す伸縮性導体の開発に成功した。 燃料電池の電極触媒、大気圧下で挙動観測可能に

燃料電池の電極触媒、大気圧下で挙動観測可能に

自然科学研究機構分子科学研究所は、硬X線による大気圧下での光電子分光測定方法を開発した。燃料電池の電極触媒について、実動作環境でその挙動観測が可能となる。 産総研、小型で高出力の燃料電池システム開発

産総研、小型で高出力の燃料電池システム開発

産業技術総合研究所(産総研)とアツミテックは、小型で高出力の燃料電池システムを共同開発した。