NECとパナの実例で読み解く、コーポレートベンチャリングの難しさ:イノベーションは日本を救うのか(25)(2/4 ページ)

最近は日本でもオープンイノベーションやCVCの議論が盛んだが、実は1990年代にも、米国で新規事業のタネを探すべく、コーポレートベンチャリングを行う日本企業が増加した時期がある。ただ、やはり簡単ではない。今回はNECとパナソニックの実例から、その難しさを読み解いていこう。

NECの場合――社名を冠に付けず

1990年代半ば、NECの米国支社であるNEC Technology, Inc. がボストンにあった。ある時、筆者の元に、当時のNEC TechnologyのトップであるN氏から連絡が入った。NECもベンチャー企業との提携やベンチャー企業への投資によって新規事業の拡大を図りたいと言うのだ。

当時、NECは、Office of Multimedia Business Development(OMBD)という事業部をシリコンバレーに持っていたのだが、それをベースに何かをしようと考えていたのだ。ただ、NECといえども、そうした分野に精通した人材はなく、自分たちだけではとてもできないと考えていた。筆者は1987年からベンチャーキャピタル活動を始めていたこともあり、NECのOMBDのメンバーとNECがベンチャーとの提携も含めてどのような形で成長のタネにアクセスできるかの設計を進めた。

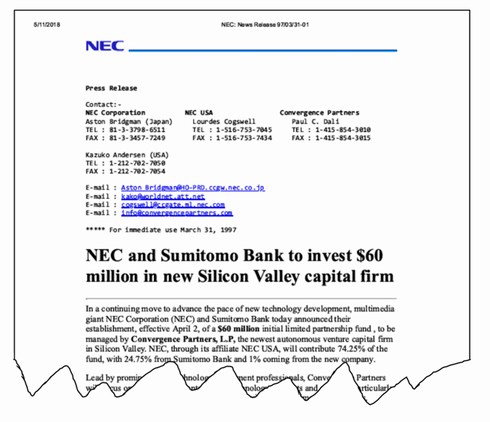

そこでNECが選択したのが、CVCの設立であった。GP(General Partner)・LP(Limited Partner)の立て付けで、NECが4000米万ドル、住友銀行が2000万米ドル資金を投入し、「Convergence Partners」というCVCを設立。NECあるいはNEC Technologyとは独立したベンチャーキャピタルとして運営するようにした。

ここで注目していただきたいのは、その名称だ。Convergence Partnersという名称では、NECがバックについているとは誰も思わないだろう。それが、NECの狙いだった。一般的にベンチャー企業は、初期段階にあればあるほど、“ひものついた”資金を敬遠する傾向がある。それは一般的にベンチャー企業としては早い時期に特定の企業と資本参加など強い提携関係を持つことにより、より大きなビジネスチャンスを逃してしまうことを避けたいからだ。つまり、「NEC」の名が入ったファンドには、ベンチャー企業は寄ってこないと、NEC側は考えたのである。

こうしてNECは、シリコンバレーにCVCを設立し、専門家を2人雇用して投資活動を開始した。Convergence Partners のオペレーションは基本的に他の独立系のVCと同じとした。Convergence Partnersに入ってきたディールフローに対し、NECは自由にアクセスできる。これらの情報を活用するかしないかは、完全にNECの自由とした。NECは、そのような仕組みを作ったのである。

しかも、Convergence Partnersでは、同社が全ての意思決定を行い、現地の裁量で動けるので、いちいちNECにお伺いを立てずに済む。それがCVCのメリットでもある。

だが、Convergence Partnersが2号ファンドを作るときに、大きな問題が起こった。創設時に雇われた2人の専門家が、OMBDからConvergence Partnersに参加したメンバーとたもとを分かってしまったのだ。Convergence Partnersから離脱した専門家は、Dali Hook Partnersという新しいベンチャーキャピタルを作り、NECは、そのファンドに投資するようになった。一方のConvergence Partnersは、3号ファンドまで至らずに消滅している。

NECの側にも問題があった。実は、NECは、CVCから入ってきた情報をうまく生かせなかったと思われる。なぜうまくいかなかったのか、その原因を徹底的に分析してこそ、次の成功へと結び付けられるのではないだろうか。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.