NEDOら、赤色透明の酸素生成光電極を開発:太陽光エネルギー変換効率5.5%

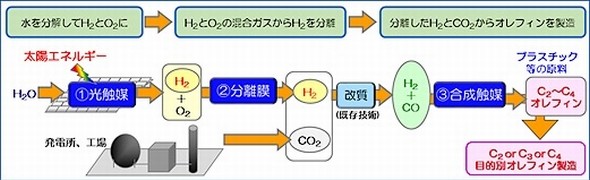

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)と人工光合成化学プロセス技術研究組合(ARPChem)は、窒化タンタル光触媒を用いた赤色透明の酸素生成光電極を、東京大学とともに開発した。水の分解反応による水素/酸素製造において、太陽光エネルギー変換効率5.5%を達成した。

2021年度末には変換効率10%を目指す

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)と人工光合成化学プロセス技術研究組合(ARPChem)は2019年1月、窒化タンタル(Ta3N5)光触媒を用いた赤色透明の酸素生成光電極を、東京大学とともに開発したと発表した。開発した酸素生成光電極と水素生成光電極を組み合わせた水分解用タンデムセルでは、太陽光エネルギー変換効率5.5%を達成した。

光触媒を用い、太陽光を有効活用するための研究が進んでいる。光触媒のエネルギー変換効率を改善する研究もその一つである。NEDOなどの研究グループは、窒化タンタル光触媒を用いた水素、酸素製造において、世界最高水準の太陽光エネルギー変換効率を目指している。

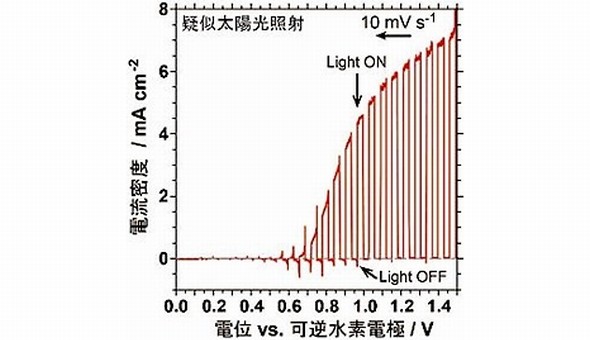

研究グループは今回、窒化タンタルを成膜する導電性基板に、透明で低抵抗、耐熱性に優れたGaN/Al2O3を用いた。その上に、スパッタリング法で赤色透明の酸素生成光電極を作製した。この酸素生成光電極を電解液に浸し、疑似太陽光を照射しながら、外部から電位を印加すると光電極上で水の酸化反応が起こり、酸素が生成される。

開発した酸素生成光電極は、0.6V vs RHE(可逆水素電極)付近から水の酸化反応が始まる。1.23V vs RHEで6.3mAcm-2の光電流を発生する。この数値は疑似太陽光の照射下における窒化タンタル光触媒の理論最大電流値の50%に迫る性能だという。

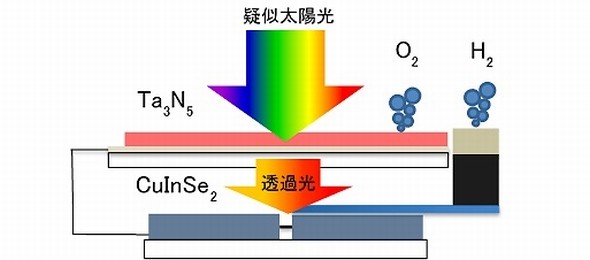

開発した酸素生成光電極は、赤色透明であり、600nmよりも長い波長の光は背面に透過する。測定結果から長波長の光透過率は70%以上であることが分かった。600nmより波長の長い光を活用する水素生成光電極と組みわせることにより、2段型水分解用タンデムセルの1段目に使うことも可能である。

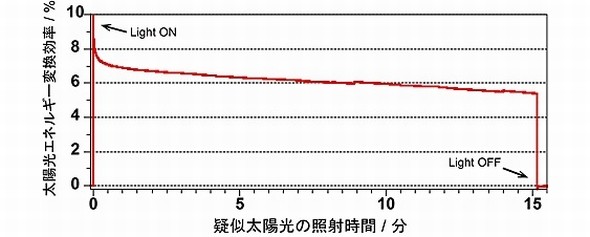

研究グループは、開発した酸素生成光電極を1段目に、CuInSe2ベースの水素生成光電極を2段目に、それぞれ配置した2段型のタンデムセルを作製した。疑似太陽光の照射下における水の全分解反応を検討したところ、太陽光を用いた水の分解反応による水素、酸素製造において、照射を始めた15分後には、太陽光エネルギー変換効率5.5%を維持することができたという。

NEDOとARPChemは今後、実用化に向けて水素製造デバイスおよびモジュール構造の最適化などを行い、2021年度末にも太陽光エネルギー変換効率10%の目標を達成する考えだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

可視光域で高効率、世界初の窒化タンタル光触媒を実現

可視光域で高効率、世界初の窒化タンタル光触媒を実現

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)と人工光合成化学プロセス技術研究組合(ARPChem)は2018年9月4日、東京大学、信州大学とともに世界初(同機構調べ)となる単結晶窒化タンタル(Ta▽▽3▽▽N▽▽5▽▽)光触媒の開発に成功したと発表した。 人工光合成の実現に道、世界最高の水素変換効率を達成

人工光合成の実現に道、世界最高の水素変換効率を達成

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)と人工光合成化学プロセス技術研究組合(ARPChem)らの研究グループは、CIGSをベースとした光触媒を開発。これを用いて、水素生成エネルギー変換効率12.5%を達成した。 NEDO、AIエッジ・次世代コンピューティング事業を開始

NEDO、AIエッジ・次世代コンピューティング事業を開始

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は2018年4月20日、「AIチップ・次世代コンピューティングに関する研究開発事業」を新たに開始すると発表した。同事業により、AIエッジチップや次世代コンピューティング分野で国内の研究開発を促進し、日本の情報産業再興を目指すという。 酸化ガリウムパワー半導体、低コスト化へ前進

酸化ガリウムパワー半導体、低コスト化へ前進

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は2018年12月12日、情報通信研究機構(NICT)と東京農工大学が、イオン注入ドーピング技術を用いた縦型酸化ガリウム(Ga2O3)パワー半導体(トランジスタ)の開発に成功したと発表した。「世界初」(NEDO)とする。 東大ら、量子計算に応用可能な電子状態を作り出す

東大ら、量子計算に応用可能な電子状態を作り出す

東京大学らの研究グループは、高い品質の酸化物半導体に強い磁場を加えることで、量子計算への応用が可能な電子状態を作り出すことに成功した。 磁気熱電効果が従来の10倍以上、環境発電に期待

磁気熱電効果が従来の10倍以上、環境発電に期待

東京大学物性研究所らの研究グループは、室温環境で巨大な磁気熱電効果(異常ネルンスト効果)を示す磁性金属の開発に成功した。その効果はこれまでの10倍以上だという。