10年間でノウハウを蓄積、Appleプロセッサの集大成となった「M1」:この10年で起こったこと、次の10年で起こること(49)(2/3 ページ)

2020年11月に発売されたApple「Mac」に搭載されているプロセッサ「Apple M1」。これは、Appleが10年の歳月をかけてノウハウを蓄積したプロセッサ技術の“集大成”といえる。

M1のチップを開封する

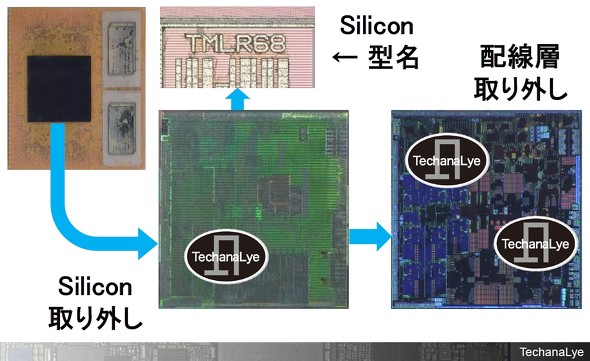

図3はM1のチップ開封(ガラエポから取り外す)の様子である。実際には性能を安定させ、ノイズを取り除くための仕組みも組み込まれているが、本報告では省略した。ぜひ弊社テカナリエレポートで確認いただきたい(レポートでは弊社ロゴなしの詳細写真となっています)。

取り外したシリコンはガラエポとの接続用のボールや配線層があるので図3の中央のような見え方となる。この段階で洗浄を行い、顕微鏡で内部のロゴなどを撮影する。図3中上のように、M1には「TMLR68」の文字が確認できた。

Apple以外にもほぼ全てのシリコンにはメーカー名、シリコン名などが、配線層のない場所に、配線層の素材を使って書き込まれている。図3中のように配線層があると内部のトランジスタ構造が分からない(どこがRAMでどこがCPUかが不明瞭)ので、配線層を剥離して内部を観察する。その結果、8コアのCPU、GPU、16コアのAIアクセラレーターの構成を含め、内部の明確な構造が明らかになった。弊社は、SEMなどさらに拡大できる顕微鏡を使い、トランジスタレベルでの解析も終えている。

なお弊社では2020年12月より2本のYouTubeチャンネルを開設し、さまざまな分解やチップ解説を行っている。ぜひ、チャンネル登録をしていただき、ご視聴いただければと思う。

前者はフォーマルな分解やチップ解説、後者は弊社営業本部によるカジュアルな情報をお伝えするチャンネルとなっている

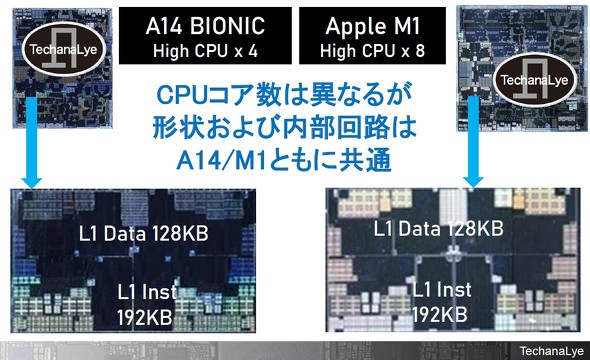

図4は、2020年10月に発売されたiPhone/iPadに搭載されている、「A14 BIONIC」とM1の高速CPU(高効率CPUも別途存在)について、1コアを拡大して比較した結果である。片やiPhone向け、片やMac向けとカテゴリーは異なっているが、1コアのCPUの内部は外観上完全に同じものであることが明確になった。

高速CPUコア個数はiPhoneでは2個、Macでは4個と差があるが、L1キャッシュのサイズからL2の配置位置関係まで完全に同じものとなっている。A14 BIONICにCPUコアを2基、GPUコアを4基増やしたものが、まさにM1なのだ。ただし、M1にはさらにセキュアプロセッサ「T2」も追加されている。「A14 + 2CPU + 4GPU + T2 = M1」であることをチップ開封によって確認できた。弊社では、Appleの機器に搭載されている全てのチップの解析写真を所有しているので、コア/機能ブロックについてどのチップの何が使われているのかを把握できるのだ。

M1+電源ICで、きめ細かい電源制御を行う

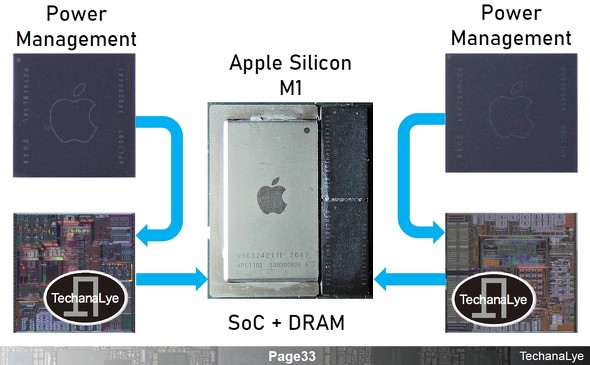

図5は、M1の性能を最大化するためにセット化されているApple製電源ICの解析写真である。電源ICの内部にはLDOやドライバー、デコード回路、DC-DCコンバーター、レギュレーターなどアナログ要素の強い回路が搭載されており、M1の動作に応じて電圧を上げ下げしたり、電源を止めたりする制御を行っている。クルマでいえばトランスミッションの役割をしているわけだ。モバイル機器では古くから使われている技術である。

M1では電源ICをセット化し、キメ細かい電源制御を行うことで、従来のPC以上の電力性能と高速化を実現できている。トランジスタは電圧を上げれば高速化するが、その分、寿命は短くなる。そのため、むやみに電圧を上げることは高速化の答えにはならない。必要なときだけ電圧を瞬間的に上げて素早く処理し、その後は電圧を下げるなどの動作はモバイル機器では広く活用されているが、M1も同様に極めてキメ細かい電源制御を行っているのだ。これが高性能の源泉である。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.