三元系高分子太陽電池の劣化メカニズムを解明:電荷の蓄積を減少させ安定性向上

筑波大学と広島大学の研究グループは、三元ブレンド系高分子太陽電池の安定性向上メカニズムを分子レベルで解明することに成功した。電子スピン共鳴と太陽電池の性能を同時に計測する手法を新たに開発することで実現した。

電子スピン共鳴と太陽電池の性能を同時計測する手法を開発

筑波大学と広島大学の研究グループは2022年4月、三元ブレンド系高分子太陽電池の安定性向上メカニズムを分子レベルで解明することに成功したと発表した。電子スピン共鳴と太陽電池の性能を同時に計測する手法を新たに開発することで実現した。

高分子太陽電池は、シリコン太陽電池に比べ軽量で柔軟性があり、コストや環境負荷を抑えられるなど、さまざまな特長を備えている。特に、高い光エネルギー変換効率が期待されている三元ブレンド系太陽電池は、次世代の太陽電池として注目されている。

これまではp型半導体材料とn型半導体材料を混合して光活性層を形成する二元ブレンド系の高分子太陽電池が主流であった。三元ブレンド系高分子太陽電池は、この二元ブレンド系に第3成分としてp型あるいはn型の半導体材料を加えたもので、既に光電変換効率は18%以上を達成している。ただ、実用化に向けては製品の長寿命化が不可欠となるが、これまで劣化する要因などの解明が十分になされていなかったという。

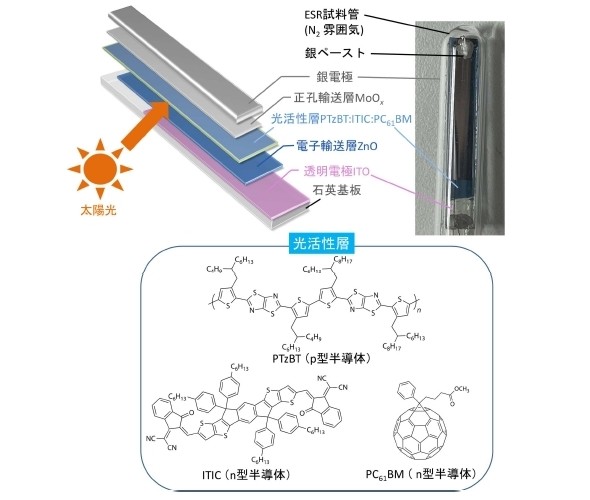

そこで研究グループは、電子スピン測定用として独自開発した三元ブレンド系高分子太陽電池を用い、電子スピン共鳴と太陽電池の性能を同時に計測できる手法を新たに開発した。測定用に開発した三元ブレンド系高分子太陽電池は、非磁性のプラスチック基板と石英基板を用い、銅配線の位置を工夫し、長方形の構造とした。

光活性層に用いた「PTzBT」はp型半導体材料で、「PC61BM」はn型半導体材料、「ITIC」は第3成分のn型半導体材料である。電子スピン共鳴の測定に用いる試料管の内径は3.5mmで、この試料管を電子スピン共鳴装置の空洞共振器に挿入して測定した。

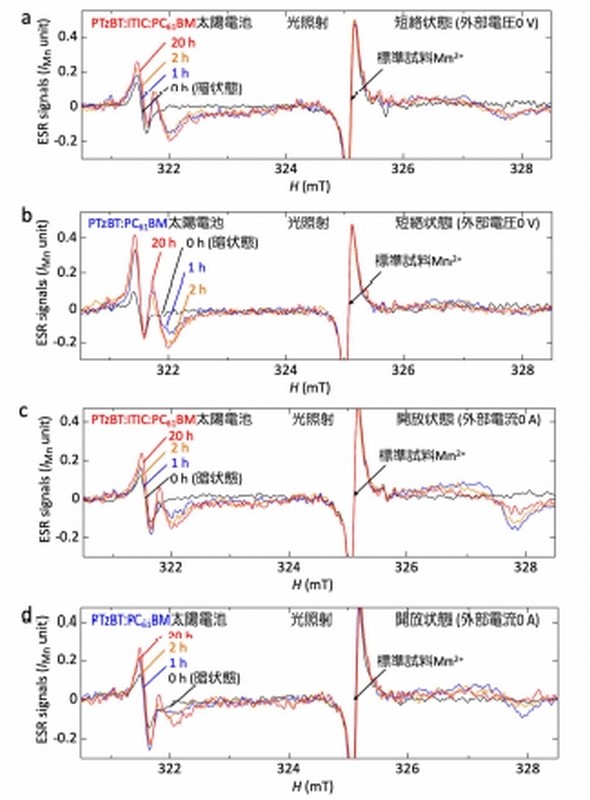

実験では電子スピン共鳴を活用し、太陽電池が動作している時に、内部の電荷状態(スピン状態)がどのように変化しているかを分子レベルで直接捉えた。電流が流れている状態(短絡状態)と、電流が流れていない状態(開放状態)で太陽電池の信号を測定した。

この結果、光照射時間が長いと、複数の信号が観測されITICの有無にかかわらず、321.5mT付近の低磁場領域で、信号の強度がそれぞれ増加した。しかも、327.5mT付近の高磁場領域では、光照射1時間で信号の強度が増加し、時間が経過すると徐々に減少することが分かった。

構成材料の電子スピン共鳴の測定や理論計算によって、信号の起源は光活性層(PTzBTの正孔、PC61BMの電子)と電子輸送層(ZnO中の格子間亜鉛の正孔(Zni+)と酸素空格子点の正孔(VO+))であることが明らかとなった。

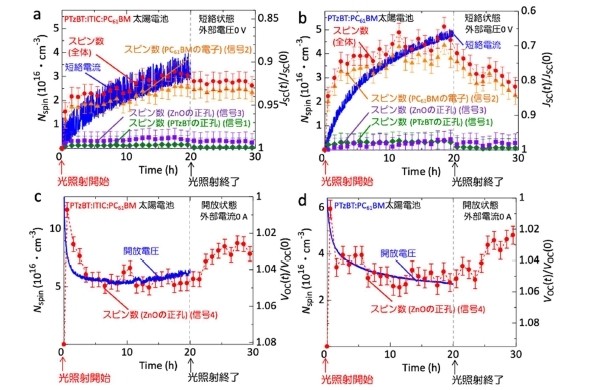

さらに、信号を2回積分して標準試料と比較し、太陽電池に含まれるスピンを持つ電荷数(スピン数)を算出した。これにより、スピン数と太陽電池の性能(電流や電圧)は強く相関していることが分かった。

そして、光照射下で太陽電池性能が変化する要因を、電子スピン共鳴の信号変化により解明した。短絡状態では、ITICを添加したPTzBT素子が、ITICを添加していないPTzBT素子に比べ、PTzBTの正孔とPC61BMの電子について、それぞれ蓄積が少なくなっていることが分かった。電荷蓄積数が少ない三元ブレンド系高分子太陽電池においては、電荷蓄積による電荷キャリア散乱効果も小さく、電荷移動度の減少によって電流が小さくなることも少なくなったとみている。

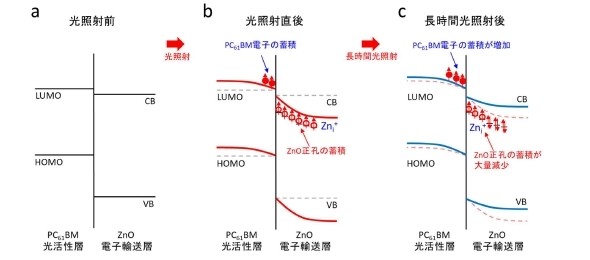

開放状態では、光照射前はPC61BM上の電子とZnO中の正孔が存在しないため、信号は観測されない。ところが、光照射直後には、光活性層のPC61BMとZnO層の界面に、PC61BMの電子とZnOの正孔がそれぞれ急速に大量蓄積された。これによって、界面付近のPC61BMのエネルギー準位は浅くなり、ZnOのエネルギー準位は深くなったという。

特に、光照射を長時間行った後は、Zni+の正孔の蓄積数が大幅に減少し、PC61BMとZnO層間のエネルギー準位シフトを一部回復させ、電圧(VOC)が増加した。これらの結果により、太陽電池の性能を向上するためには、ZnOに蓄積する電荷を制御することが、極めて重要であることが分かった。

今回の成果は、筑波大学数理物質系/エネルギー物質科学研究センターの丸本一弘准教授や、広島大学大学院先進理工系科学研究科応用化学プログラムの尾坂格教授らで構成される研究グループによるものである。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

GaAsBi生成、低温で非晶質層と単結晶層を作り分け

GaAsBi生成、低温で非晶質層と単結晶層を作り分け

広島大学は愛媛大学と共同研究を行い、GaAsBi(ヒ化ガリウムビスマス)を生成する工程で、使用する半導体基板の温度を180℃や250℃という低温に設定するだけで、「非晶質層」と「単結晶層」を作り分けることに成功した。 広島大ら、新たなイミド置換型π電子系骨格を開発

広島大ら、新たなイミド置換型π電子系骨格を開発

広島大学や東京大学などによる共同研究チームは、新たなイミド置換型π電子系骨格「NPI」を開発したと発表した。これを基盤とするポリマー半導体の電子移動度は、従来に比べ5倍以上も高く、アモルファスシリコンと同等の性能だという。 もみ殻中のガラスを用いてSi量子ドットLEDを開発

もみ殻中のガラスを用いてSi量子ドットLEDを開発

広島大学の研究グループは、もみ殻中のガラス(SiO2:シリカ)からオレンジ色に発光するシリコン量子ドット(SiQD)を合成し、これを用いてSiQD LEDを開発した。 広島大、発光量子収率が最大80%の赤色SiQDを合成

広島大、発光量子収率が最大80%の赤色SiQDを合成

広島大学は、発光量子収率が最大80%の赤色シリコン量子ドット(SiQD)を合成することに成功、これを用いたSiQD LEDも開発した。さらに、高効率化に必要となる「化学的デザイン」と「物理的デザイン」の数値化に成功した。 光照射で結晶中を移動する酸化物イオンを直接観測

光照射で結晶中を移動する酸化物イオンを直接観測

筑波大学と東京工業大学、広島工業大学の研究グループは、特殊なセラミックス材料に光照射し、室温環境で酸化物イオンを瞬時に移動させ、それを直接観測することに成功した。研究成果は、光を用いた燃料電池や二次電池などの開発に、新たな展開をもたらすと期待されている。 次世代有機LED材料における電子の動きを直接観察

次世代有機LED材料における電子の動きを直接観察

筑波大学や高エネルギー加速器研究機構(KEK)、産業技術総合研究所(産総研)および、九州大学らの研究チームは、次世代の有機LED(OLED)材料として注目される熱活性型遅延蛍光(TADF)について、電子の動きを直接観察することに成功し、発光効率が低下する原因を突き止めた。