1分子が単独で強く発光する固体発光材料を作製:やわらかな「橋かけ構造」を導入

東京工業大学らの研究グループは、1分子で強く発光する「固体発光材料」を作製した。有機π電子系の蛍光色素分子に、やわらかな「橋かけ構造」を導入することで実現した。

蛍光色素で、欲しい発光色と高い発光効率を同時に実現

東京工業大学らの研究グループは2022年7月、1分子で強く発光する「固体発光材料」を作製したと発表した。有機π電子系の蛍光色素分子に、やわらかな「橋かけ構造」を導入することで実現した。

固体で強く発光する蛍光色素は、有機ELや表示材料などに用いられている。こうした中で、発光させたい色を高い発光効率で実現するための色素設計に関する研究が進んでいる。例えば、固体状態で「欲しい発光色」と「高い発光効率」の両方を実現する方法の1つとして、「モノマー発光」の利用がある。

これを実現するため従来は、色素をかさ高い分子で修飾して遮蔽(しゃへい)する方法が用いられてきた。ところが、この方法では応用段階で「色素密度や機能が低下する」ことや、「加工や合成が難しい」などの課題があったという。

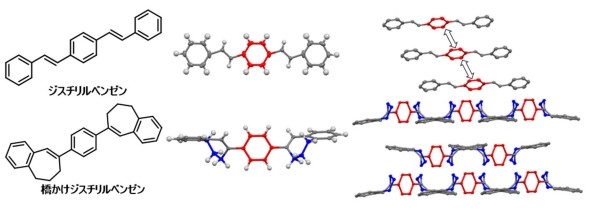

研究グループは今回、青色の有機蛍光色素として用いられているπ電子系分子のジスチリルベンゼンを基本骨格として、この2つの二重結合のまわりを、短い炭化水素鎖で緩く結合し、小さな環を導入した7員環構造の「橋かけジスチリルベンゼン」を合成した。

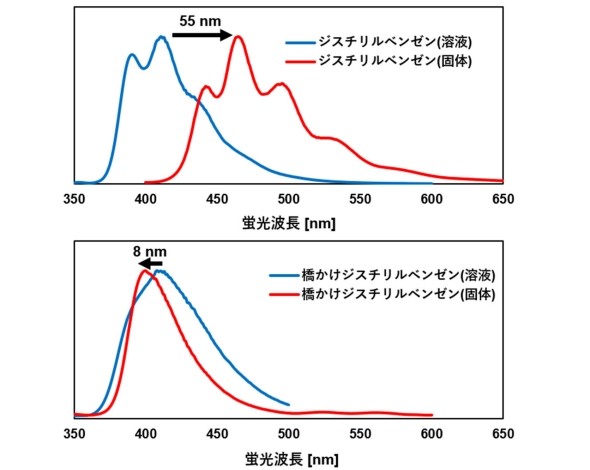

この橋かけジスチリルベンゼンの光物理的性質を検証した。その結果、「溶液中」や「凝集状態」「固体状態」「フィルムに分散した状態」の全てにおいて、ほぼ同じ蛍光スペクトルを示した。さらに固体状態では、84%以上の高い発光量子収率を示すことを確認した。

また、単結晶X線構造解析の結果から、モノマー発光する橋かけジスチリルベンゼンは、「分子間で電子的な相互作用を起こさない、π平面が交互にねじれた結晶構造である」ことが分かった。これに対し、橋かけ構造のない通常のジスチリルベンゼンでは、電子的相互作用を起こすπ平面の積層が生じて、「固体状態になると発光波長が溶液中と比べて大きく長波長にシフトする」ことを確認した。

結晶における発光部位(ジスチリルベンゼン)の占有体積は、「橋かけ構造の有無に関係なくほぼ同じであった」という。また、橋かけジスチリルベンゼンは、応力が加わっても発光色は変化しなかった。このことから結晶や固体、フィルム分散など、さまざまな加工法に対応できることが分かった。

研究グループは今後、開発した手法を用いさまざまな色に発光するモノマー発光性色素の開発などを目指すことにしている。

今回の成果は、東京工業大学物質理工学院応用化学系の下村祥通大学院生および小西玄一准教授と、同大理学院化学系、九州大学先導物質化学研究所の井川和宣助教(東京工業大学大学院理工学研究科応用化学専攻博士課程を修了)、仏ナント大学、工学院大学らの研究グループによるものである。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

東京工大、ミリ波帯フェーズドアレイ無線機を開発

東京工大、ミリ波帯フェーズドアレイ無線機を開発

東京工業大学は、無線電力伝送と無線通信に同時対応する「ミリ波帯フェーズドアレイ無線機」を開発した。ビームステアリングにより、電力と通信信号を同時に受信することができるため、無線電力伝送と無線通信の長距離化や広角化が可能になるという。 流動電位を利用し、電解反応を駆動する手法を開発

流動電位を利用し、電解反応を駆動する手法を開発

東京工業大学は、電解液を送ることによって生じる流動電位を利用して、有機化合物の電解反応を駆動する手法を開発した。この技術を用いて芳香族化合物の電解重合を行い、導電性高分子を得ることに成功した。 STT-MRAMなどの低消費電力書き込み技術を開発

STT-MRAMなどの低消費電力書き込み技術を開発

大阪大学と東京工業大学の共同研究グループは、スピントロニクス界面マルチフェロイク構造を開発し、これまでの2倍以上という性能指標(磁気電気結合係数)を達成した。電界印加による磁化方向の繰り返しスイッチングも実証した。 絶縁体と金属を繰り返すイットリウム化物薄膜作製

絶縁体と金属を繰り返すイットリウム化物薄膜作製

東京工業大学らの共同研究グループは、イットリウム酸水素化物(YOxHy)のエピタキシャル薄膜を作製し、紫外光照射と加熱を行うことで「絶縁体」と「金属」の状態を繰り返し変換させることに成功した。 結晶対称性を反映した新原理の超伝導整流現象を発見

結晶対称性を反映した新原理の超伝導整流現象を発見

東京大学の研究グループは、埼玉大学や東京工業大学のグループと共同で、空間反転対称性の破れた超伝導体「PbTaSe2」において、外部磁場がなくても巨大な整流特性を示すことを発見し、その微視的な機構を明らかにした。 SnSe多結晶体にTe添加、熱電変換性能を30倍に

SnSe多結晶体にTe添加、熱電変換性能を30倍に

東京工業大学の研究グループは、セレン化スズ(SnSe)の多結晶体にテルル(Te)を添加することで、熱電変換性能を30倍も向上させることに成功した。