「汎用マイコンでこそエッジAIを」 急加速する市場のけん引役を狙うST:ローエンド品でも、機械学習の知見がなくても(3/3 ページ)

AI(人工知能)関連技術の進展が目覚ましい昨今、クラウドではなくエッジデバイス上でAI推論を行うエッジAIの導入が進む。中でも、マイコンを用いた低消費電力のエッジAIへの注目が高まっている。開発者が抱える課題や求められるソリューションについて、STマイクロエレクトロニクスに聞いた。

「STM32」新製品はNPU搭載 「マイコンでは到達しえなかった領域に」

現在量産されているSTM32のマイコン/プロセッサは、全てAIの実装が可能だ。今後リリースする製品についても方針は同じだという。

「AIというと高い性能が必要というイメージがあると思うが、高性能でなくてもAIを動かせるケースはある。求めるレスポンスの速さや扱うデータによっては、ローエンドに位置付けるマイコンでも実現できる」(木村氏)

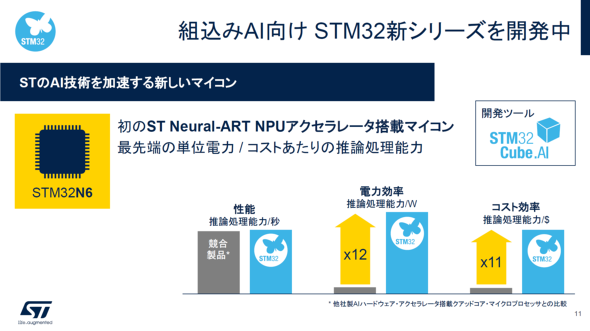

STは現在、エッジAIに向けたSTM32マイコンの新シリーズ「STM32N6」を開発中だ。汎用マイコンでありながらNPU(ニューラルプロセッシングユニット)を搭載し、推論処理能力が大幅に向上しているという。他社製のAIアクセラレーター搭載プロセッサと同等以上の推論処理能力を有しているとして、木村氏は「今までマイコンでは到達しえなかった領域だ」と自信を見せる。高性能の一方で低消費電力/低コストというマイコンの利点は維持し、上記プロセッサと比べて電力効率は12倍、外付け部品を加味したコスト効率は11倍だとしている。

「STM32N6はブレークスルーになりうる製品。電池駆動の小型デバイスに高機能なAIを搭載したり、従来のAI搭載デバイスをより低コストかつ小型にしたりできるようになるだろう」(木村氏)

STM32N6は、STM32マイコンのポートフォリオ内では「STM32H7」などと並ぶハイパフォーマンスマイコンとして位置付けるものの、「AI専用ではない、あくまで汎用品だ」と強調する。「マイコンはあくまでも汎用品でなければならないからだ」(木村氏)。そのため、AIを搭載せずにSTM32N6を使うことももちろん可能だという。

日本のエッジAI発展の鍵は「品質と柔軟さの両立」

STのグローバルの顧客の中でも、日本の顧客は特にエッジAIに積極的で引き合いが多いという。木村氏は「STとしても日本にかなり注目している。『技術大国』だと感じる」と話す。

一方で、日本特有の課題もある。製品化にあたっての品質への要求の厳しさだ。AIには明確な品質の認証基準がまだ存在しないため、安全性や仕様をいかに「保証」するかが障壁になることが多いという。その間にも、他国から新製品はリリースされていく。

木村氏は「『日本品質』と両立しながらも、もう少し柔軟に対応してもらえれば、世界に先駆けてどんどんAI搭載製品が出てくるのではないか」と期待を寄せる。「われわれは、急速に立ち上がると予想されるエッジAIの市場をリードするポジションを目指している。顧客の可能性を広げてビジネスを成長させていきたい」(木村氏)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

「STM32」でエッジAIを加速 STの日本市場戦略

「STM32」でエッジAIを加速 STの日本市場戦略

STマイクロエレクトロニクスは2024年4月、32ビットマイコンを中心とした同社の製品群「STM32」の戦略や各製品の特徴についての説明会を開催した。 汎用マイコンで画像認識を処理、STのエッジAIソリューション

汎用マイコンで画像認識を処理、STのエッジAIソリューション

STマイクロエレクトロニクスは「EdgeTech+ 2023」にて、汎用の32ビットマイコンで組み込みAI(人工知能)を実現するためのソリューションを展示した。組み込みAIソリューションは、同社が現在注力している分野だ。 ST、次世代「STM32」マイコンに向けたプロセス技術を発表

ST、次世代「STM32」マイコンに向けたプロセス技術を発表

STMicroelectronicsは、次世代マイコンに向けて開発したプロセス技術を発表した。18nm FD-SOI(完全空乏型シリコンオンインシュレーター)と組み込み相変化メモリ(ePCM)技術をベースとしており、次世代マイコンの大幅な性能向上と消費電力の削減を目指す。 豊富な製品群とオープンソースの活用で「AIの民主化」を進めるAMD

豊富な製品群とオープンソースの活用で「AIの民主化」を進めるAMD

日本AMDは2024年4月に都内で記者説明会を開催。AMDでプレジデントを務めるVictor Peng氏が、エッジAI(人工知能)向けの製品やAMDの強みなどについて語った。 エッジAIをガンガン処理できる! 「熱くならないプロセッサ」をルネサスが開発

エッジAIをガンガン処理できる! 「熱くならないプロセッサ」をルネサスが開発

ルネサス エレクトロニクスは、AI(人工知能)アクセラレーター技術「DRP-AI」の最新世代などを開発。同技術を搭載したビジョンAI用プロセッサ「RZ/V2H」を発表した。高い電力効率を高速な推論処理を両立できることが特徴だという。