配線工程もいよいよ次世代へ ラムリサーチのモリブデン対応ALD装置:バリア層も不要に(1/2 ページ)

ラムリサーチは、配線工程において、従来のタングステンに代わり、モリブデンを使用する原子層堆積(ALD)装置を発表した。次世代のロジックやメモリの製造に向け、より低抵抗の金属で配線を形成できるようになる。併せて、新たなプラズマ制御機構を用いたエッチング装置も発表した。

Lam Researchの日本法人であるラムリサーチは、メタライゼーションにモリブデン(Mo)を使用する原子層堆積(ALD)装置として「ALTUS Halo(アルタスヘイロー)」を発表した。「世界初」(同社)とする。ALTUS Haloにより、精密かつ高度なモリブデン成膜が可能になり、次世代のロジックやメモリの製造要件を満たすことが可能になるという。

Lam Researchはタングステン(W)ベースのALD装置を20年以上、提供している。Lam Researchでコーポレート・バイスプレジデント兼ALD/CVDメタル担当ゼネラルマネージャーを務めるKaihan Ashtiani(カイハン・アシュティアニ)氏は、2025年5月14日に開催した記者説明会で「2001年ごろからこれまで、タングステンベースのALDは多くのアプリケーションでうまく機能していた。だが、NAND型フラッシュメモリやDRAM、ロジックを次世代に向けてスケーリングしていくには、より低抵抗の金属で配線を形成する必要がある。そのためには、メタライゼーションに使う金属自体を変える必要がある」と説明した。

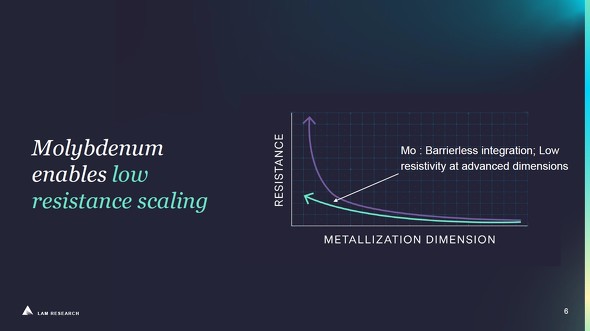

タングステンに代わるメタライゼーションの材料として研究開発されてきたのがモリブデンだ。モリブデンはタングステンよりも抵抗率が低いため、薄膜化した際の抵抗値の増加をタングステンよりも低く抑えられる。そのため、より高速な信号伝送が可能になる。

さらに、タングステンベースのメタライゼーションでは、タングステン原子が絶縁膜中に拡散することを防ぐためのバリア層が必須になるが、モリブデンではバリア層が不要になる。「バリア層の材料は抵抗率が金属よりも2〜3倍高いことが多く、抵抗値増加の一因になってしまう」とAshtiani氏は説明する。同氏によれば、タングステンに比べるとモリブデンは絶縁膜に拡散しにくいためバリア層が不要になる。これは、工程数の減少と、チップ速度の向上に効くという。

成膜速度については、タングステンベースのALD装置とほぼ同等だとする。フッ素が含まれないプリカーサー(前駆体)で成膜できるので、デバイスの不良も防止できる。

これらは「(モリブデン以外の)他の金属では実現できないことだ」とAshtiani氏は述べる。

Lam Researchは約6年前にALTUS Haloの開発に着手した。従来のタングステンベースのALD装置で培ったノウハウを生かしたという。顧客企業と協業して検証した結果、ALTUS Haloでは、アプリケーションによっては、タングステンメタライゼーションに比べて最大50%抵抗値を改善できたとAshtiani氏は強調した。

ALTUS Haloは、3次元(3D)NAND型フラッシュメモリや先端ロジックを製造するファブでは早期導入が始まっていて、DRAMメーカーとの開発も進んでいるという。Ashtiani氏は今後のメタライゼーションについて「全てのメタライゼーションがモリブデンに移行するわけではなく、タングステンで十分に要求を満たせるのであれば、これからもタングステンが使われていくだろう。ただし先端ロジックや次世代メモリではモリブデンが必要になるのではないか」との見解を語った。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

![ALTUS Haloの外観[クリックで拡大] 出所:Lam Research](https://image.itmedia.co.jp/ee/articles/2505/16/mm250516_lam03.jpg)