ワイヤレス送電第二幕、「共鳴型」が本命か:ワイヤレス給電技術 共鳴方式(6/9 ページ)

電源ケーブルを使わずに電力を送る「ワイヤレス送電技術」に大きな技術進展があった。数mの距離を高効率で電力伝送できる可能性を秘めた「共鳴(Resonance)方式」の登場だ。

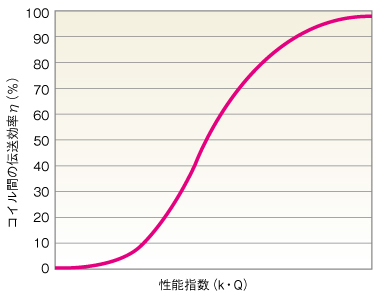

MITの研究グループは、kとQの積を、伝送効率についての性能指標(Figure of Meritt:FOM)と位置づけた(図4)。共鳴方式は、伝送距離が広がってkが大きく低下しても、Qの値を高く維持することで、高い伝送効率を目指す技術であると言える。

古くも、新しくもある

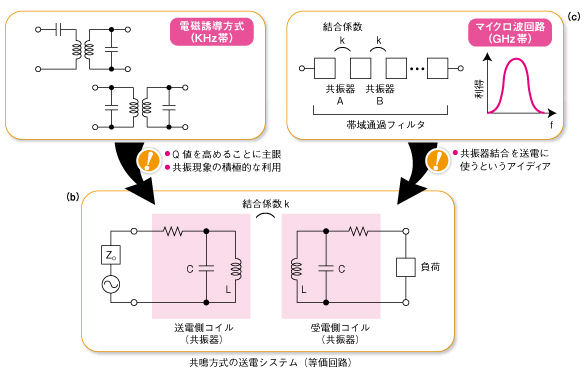

前述のように、MITの実証実験に対する印象がさまざまだったのは、以上に説明した電力を送る仕組みが、古くもあり、新しくもあったからだ。すなわち、共鳴方式の位置づけには、いくつかの見方がある(図5)。

まず、電磁誘導方式の特殊なケース、または発展させたものと見ることができる。2つのコイルを使って、片方のコイルからもう片方のコイルに電力を送るという構成は電磁誘導方式と何ら変わらない。図5(b)は、図1に示した共鳴方式の送電システムの等価回路である。等価回路だけを見ると、電磁誘導方式の等価回路(図5(a))とほとんど変わらない。

主な違いは、Qを大きくして伝送効率を高めるというアイディアである。電磁誘導方式では、伝送効率を向上させるために、基本的には結合の強さkを高めることに開発の主眼を置いている。これに対して共鳴方式では、伝送距離が伸びてkが低下した分、Qを高めて補償しようという点に主眼を置く。「電磁誘導方式でもQを可能な範囲で高める取り組みはしている。ただ、共鳴方式の場合は、Qをけた違いに高めている」(東光の技術センターユニット技術部パワー商品設計Gのグループ長を務める小島秀樹氏)。電磁誘導方式の場合のQは100程度であるのに対して、共鳴方式では1000にも達する*1)。

「電磁誘導方式では、ある程度までならばコイル間距離が離れたことによるkの低下を『共振コンデンサ』を挿入することで補える。ところが、コイル間の距離がさらに離れてkが0に近づくと、もはやこのような改善では高い伝送効率は得られない。そこで、Qを高めようというアイディアにつながる。1つの枠組みの中で、電磁誘導方式と共鳴方式を説明可能だ」(東京大学の小紫氏)という説明もある。このほか共鳴方式では、磁界のみならず電界の結合も電力伝送に使えることも相違点である。

もう1つのとらえ方は、マイクロ波帯(1GHz〜30GHz)で帯域通過フィルタ(BPF)を実現するのに使われる共振器結合の構成に、電力を伝送しようというアイディアを盛り込んだというものである(図5(c))。マイクロ波帯では、特定の周波数で共振する複数のデバイス(共振器)を、電界または磁界で結合させてBPFを実現している。ただこれまでは、情報の伝達に活用しており、電力の伝送には使われていなかった。

相互リアクタンス変化を補償

第1部で述べたように、共鳴方式を使ったワイヤレス送電技術の研究開発は始まったばかりで、実用化に向けた課題はいくつもある。

2009年9月に開催された、電子情報通信学会のアンテナ・伝播研究会では、共鳴現象を利用したワイヤレス送電技術にテーマを絞ったセッションが設けられた。東北大学大学院の工学研究科電気・通信学専攻で准教授を務める陳強氏はセッションの冒頭で、伝送効率を高めるための課題として、コイル(アンテナ)の設計手法やインピーダンス整合の実現手法を挙げた。

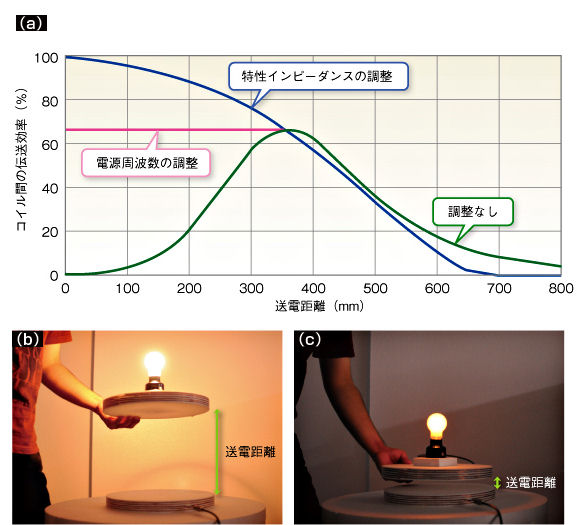

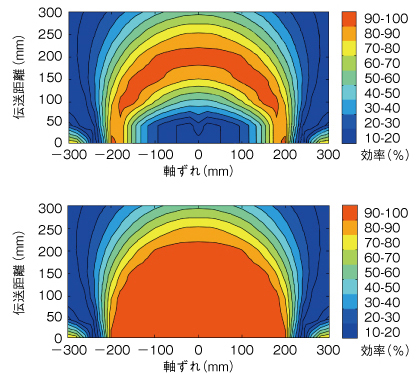

現時点での最も大きな技術課題は、伝送距離や受電側コイルの向きが変わったときに、高い伝送効率を維持する仕組みをいかに実現するかという点のようだ。送電側と受電側のコイルが相互に結合している状態で、受電側を動かしたり、向きを変えたりすると相互リアクタンスが変化して共振周波数が変化する。その結果、電源部から負荷側を見たインピーダンスが変化してしまう。これをいかに補償するかという課題である。何の補償も施さなければ、最適距離からずらした場合に、伝送効率が急激に低下する(図6)。この点は、利用者に意識させずに電力を供給するという利用シーンを想定した場合に問題である。送電側と受電側の相対位置によって、充電できない状況になってしまっては使い勝手が悪い(図7)。

図6 受電側コイルの位置や向きの変化を補償する 送電側コイルに対して、受電側コイルの位置や向きが変化すると相互リアクタンスMが変わる。その結果、生じる共振周波数の変化すなわち、インピーダンスの変化を何らかの手法で補償する必要がある(a)。補償しない状態だと、位置(送電距離)が変わった場合、伝送効率が大きく低下してしまう。(b)は、最適な伝送距離に受電側コイルを置いた場合。高い伝送効率が得られている。(c)は何の補償もせずに受電側コイルの位置を変えた場合で、伝送効率が低下している様子が分かる。伝送距離を短くした場合に伝送効率が低下してしまう点は、電磁誘導方式と異なる。出典:東京大学生産技術研究所堀研究室

図7 電源周波数を調整して高効率を維持 (a)は相互インダクタンスの変化に対して、何の対策も施していない場合。あらかじめ最適化してある距離範囲でのみ高い効率が得られている。(b)は受電側コイルの位置に対して、電源周波数を最適化した場合。出典:東京大学生産技術研究所堀研究室

上記の課題を解決するために、相互リアクタンスの変化を補償する手法はいくつかある。例えば、 (1)相互リアクタンスの変化に伴った共振周波数の変化を、電源周波数そのものを変えて補償しようという方法や、(2)送電側コイルのインダクタンスLやキャパシタンスCを何らかの手法で調整して相互リアクタンスの変化を相殺しようという方法、(3)相互リアクタンスの変化に応じて線路の特性インピーダンスを調整する回路を、送電側の電源回路とコイル間に挿入する方法などがある。

東京大学大学院工学系研究科の電気工学専攻の博士課程に所属する居村岳広氏は、(3)の手法を採用した「Maximum Airgap Maximum Efficiency(MAME)」と呼ぶ技術の開発を進めている。また、長野日本無線は、伝送距離や向きを変えても、高い伝送効率を自動的に維持する「最大効率の追従制御」機能を開発したとする。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.