なぜ今M2Mネットワークなのか?、注目を集める2つの理由:無線通信技術

さまざまなデバイスや機器が通信によってインターネットサービスと連携する「M2M(Machine to Machine)」ネットワーク。次世代社会を支える情報インフラ基盤としてここ数年注目が集まっている。なぜ今M2Mなのか。新世代M2Mコンソーシアムの理事である奥屋滋氏に聞いた。

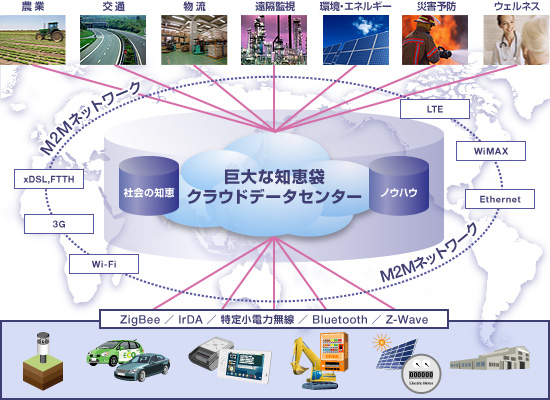

さまざまなデバイスや機器が通信によってインターネットサービスと連携する「M2M(Machine to Machine)」ネットワーク。エネルギー管理や、環境モニタリング、医療、交通、物流、ヘルスケア、農業、防犯/セキュリティーといったさまざまな分野にまたがる、次世代社会を支える情報インフラ基盤としてここ数年注目が集まっている。なぜ今、M2Mなのか。新世代M2Mコンソーシアムの理事である奥屋滋氏に聞いた(関連記事:【M2M展2012】ビッグデータが「場」となる、それを有機的に活用するのがM2Mだ)。

EE Times Japan(EETJ) ここ数年、「M2M」というキーワードに注目が集まっているようだ。それはなぜか。

奥屋氏 実は、M2Mというは言葉そのものは、10年前から存在しており、何ら目新しいものではない。さまざまなデバイスや機器をインターネットサービスと無線で接続することで、データを収集・活用しようというアイデアは古くからあり、かつては「マシンコム」という言葉で表現されていた。「ユビキタス」や「Internet of Things(モノのインターネット)」という概念も、これらを実現する構成要素を見ると、M2Mサービスと何ら変わらない。

古くから存在していたM2Mというキーワードがここ数年、再び注目を集めているのは、幾つかの理由があるだろう。まず、スマートメーターやスマートグリッド、スマートコミュニティ、スマートシティを導入する機運が1つのきっかけである。現在、これらのキーワードは全世界規模でホットな話題である。機器を接続して状況をモニタリングし、最適制御しようというスマートコミュニティやスマートシティの構成要素は、M2Mネットワークのシステムそのものであり、M2Mネットワークにも注目が集まっている。

国内含めたさまざまな地域の通信事業者が、新たな事業領域としてM2Mネットワークに期待しているという視点もあるだろう。通信回線の加入者が人だけではなく、モノにまで展開することで、加入者数を大幅に増やせることになる。iPhoneやAndroidスマートフォンの登場によって、いわゆる”通信事業者の土管化”が進んでいることも背景にあるだろう。

以上に挙げた2つがかみ合い、M2Mネットワークに注目が集まっているのではないだろうか。

EETJ 東京エレクトロンデバイスと日本オラクル、マクニカ、NECが2010年11月に、M2Mをキーワードにした業界団体「新世代M2Mコンソーシアム」を設立した。設立の背景と狙いを教えてほしい。

奥屋氏 新世代M2Mコンソーシアムでは、M2Mネットワークを普及/発展させることを目的に、共通化されたプラットフォーム構築のための活動を進めている。

さまざまな機器の状態をセンシングして、データを蓄積/解析し、意味のあるデータを抽出しようというM2Mネットワークそのものは、既にさまざまな業界で導入が始まっている。例えば、自動販売機の管理システムや、公共バスや自動車の運行管理システム、重機のモニタリングシステム、エレベーターの状態監視システムなどがある。

M2Mネットワークの概念図 M2Mネットワークの構成要素は、ネットワーク管理やセキュリティ、認証、決済、データ蓄積、統計/データマイニング、遠隔制御、低消費電力の無線通信、センサーと幅広い。既に、M2Mサービスの構築に向けたソリューションの提供も始まっている。例えばNECは2011年8月に、機器間通信を利用した新サービスを実現するM2Mソリューション「CONNEXIVE」の提供を開始した。提供:NEC

ただ問題なのは、現在のM2Mサービスは特定の機器や業種に最適化されており、個別のシステムになっていることだ。各企業がバラバラのシステムで事業を進めており、これでは用途や業種を横断した広がりが見込めない。M2Mネットワークを広げるには何が必要か。それは、全体最適化された水平統合システムだろう。すなわち、業種によらない共通の仕組みを採用し、プラットフォーム化することである。プラットフォームを公開してさまざまな業種に水平展開することで、M2Mネットワークはいろいろな利用シーンに広がるだろう。

新世代M2Mコンソーシアムには、さまざまな業種の企業が参加している。多くの企業が集まることで、さまざまな広がりが見込める。継続的に議論する場を作り出したいと考えている。

さらに将来的には、次世代の社会のための情報インフラ基盤を構築することを目指す。さまざまな業種の異なる種類のデータを蓄積しておくことで、さまざまな新しいアプリケーションサービスが生まれるだろう。ある目的に取得したデータは、違う目的にも有効に活用できるケースが多くあるからだ。また、インターネットサービスを事業化している企業が、デバイスを新規に開発しデータを集めるのは難しい。情報インフラ基盤が構築され、データが用意されていれば、すぐにアプリケーションソフトウェアの開発に取り組める。

EETJ 新世代M2Mコンソーシアムの現在の活動内容を教えてほしい。

奥屋氏 現在、企業間の情報交換や実証実験への参加、M2Mサービスを実現するためのデータモデルやインタフェースの提案といった活動を進めている。2010年11月の設立当初は22社だった参加企業は、2011年8月時点で68社に増えた。

1カ月〜1カ月半周期で、テーマを設定した勉強会を開催している他、作業部会(WG)やサブWGに分かれた活動を進めている。例えば、農林業/水産業、環境/エネルギー、交通/物流といった分野に分かれて情報共有するWGや、M2Mネットワークを実現するためのインフラやプラットフォームのアーキテクチャや技術を議論するサブWGがある。

ETSI(European Telecommunications Standards Institute)やOMA(Open Mobile Alliance)といった団体では、2010年秋からM2Mネットワークの標準化が進められている。新世代M2Mコンソーシアムでも、2011年度中にドラフト版を策定することを目指し、インタフェースやゲートウェイ、データモデルの標準化に向けた作業を進めている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

「ゼタバイト」抜きにNGNの次は語れない、シスコが描くネットインフラの将来像

「ゼタバイト」抜きにNGNの次は語れない、シスコが描くネットインフラの将来像

インターネットのトラフィックは、2015年までに2010年の4倍に拡大し、2015年時点で年間966E(エクサ)バイトに達するという。1Z(ゼタ)バイトの領域に踏み込む目前だ。シスコシステムズは、こうした予測に基づき、ネットワークインフラのあるべき将来像を描く。 スマートグリッドを実現する無線の進化、サービス連携や組み込み容易に

スマートグリッドを実現する無線の進化、サービス連携や組み込み容易に

宅内にあるさまざまなエレクトロニクス機器をネットワーク接続し、電力の消費量を監視・制御する、宅内の電力管理システム「HEMS(Home Energy Management System)」は、最終的な形がまだ見えていない。HEMSを構築する要素の1つである無線通信の分野でも、各種アプリケーションとの連携や、組み込みの容易性を訴求した提案が相次いでいる。 継続的な節電への第1歩、「電力見える化」いよいよ実用化へ

継続的な節電への第1歩、「電力見える化」いよいよ実用化へ

オフィスや家庭といった日々の生活シーンで、節電に取り組もうという機運が高まっている。継続的な節電に貢献するのが、「消費電力の見える化」や、「宅内エネルギー管理システム(HEMS:Home Energy Management System)」による機器制御の仕組みである。