ニュース

写真で振り返るCEATEC、ワイヤレス給電技術の“今”をここに集約:CEATEC 2011 フォトギャラリー(4/5 ページ)

ここ最近、注目を集めるワイヤレス給電技術の試作品やデモも、「CEATEC JAPAN 2011」に数多く披露されていた。

最終製品が続々、電磁誘導方式

最後に紹介するのは、電磁誘導方式。古くからある方式ではあるが、2008年12月に設立された業界団体「Wireless Power Consortium(WPC)」の活動によって状況は大きく変わった。

この業界団体は、(1)コイルの設置自由度を高め、(2)企業や機器の種類に依存しない相互接続性を実現する標準規格(Qi規格)を策定した。いずれもワイヤレス給電技術の普及に向けた課題とされていた点で、Qi規格の意義は大きい。

2010年後半以降、Qi規格を採用した最終製品の発表が世界各地で相次いでおり、今後どのようなスピードで市場が立ち上がるのか注目したい。また、現在標準化された5W以下の規格に加えて、出力電力を15Wまたは、120Wに高めた標準規格の策定動向も、今後の展開を占う上で重要だ。「タブレットPCの市場が急速に立ち上がっており、10〜15Wの出力電力に対応したQi規格も早急に準備したい。電動工具やノートPCを対象にした120WのQi規格の準備も進めている」(WPCのブース担当者)という。

→日立マクセルに続きパナソニックもワイヤレス給電製品を投入、その意義は何か

→「Qi」規格に集うワイヤレス給電、5W以下のモバイルから普及へ

CEATECに初出展のWireless Power Consortium(WPC)

CEATECに初出展したWireless Power Consortium(WPC)のブース 初日から最終日までブースへの来場者が途切れることはなかった。最終製品レベルの開発品が数多く用意されており、来場者が展示された機器を手に取って使い勝手を試している様子が印象的だった。WPCの参画企業は、2011年10月8日時点で99社。

WPCのワイヤレス給電規格「Qi」に準拠した機器の数々 合計60種類(22ブランド)の機器が勢ぞろい。認証をまだ通過していない機器も一部含まれていたが、基本的にQi規格に準拠した機器であるため、異なる企業の機器でも相互接続性がある。昨年のCEATECにおけるQi規格に関係した展示は、まだ発売前のNTTドコモのスマートフォンが1機種だけだったので、この1年で普及に向けて大きく前進したことがうかがえる。ブース担当者は、「今後の展開は、ワイヤレス給電システムにインフラ化。さまざまなモバイル機器の充電器を持ち運ばなくても、電池の残量を気にせずにどこでも充電できるという我々の目指す世界に近づきつつある」と期待を語った。

ワイヤレス給電の送電側を組み込んだテーブルも幾つか展示されていた。左の写真は、太陽電池とワイヤレス給電台を組み込んだテーブル。パナソニックが展示した。右の写真は、2台のモバイル機器を同時に充電できるワイヤレス給電テーブル。岡村製作所が試作したもの(クリックすると拡大します)。

ワイヤレス給電の送電側を組み込んだテーブルも幾つか展示されていた。左の写真は、太陽電池とワイヤレス給電台を組み込んだテーブル。パナソニックが展示した。右の写真は、2台のモバイル機器を同時に充電できるワイヤレス給電テーブル。岡村製作所が試作したもの(クリックすると拡大します)。

宅内向けだけではなく、自動車や店舗などさまざまな場所へ、ワイヤレス給電が広がる。左の写真は、自動車のコンソールにワイヤレス給電機能を組み込んだ試作品。右の写真は、NTTドコモのワイヤレス給電台。ANAの国内線ラウンジや映画館、喫茶店、リラクゼーション施設で体験プロモーションを実施している(クリックすると拡大します)。

宅内向けだけではなく、自動車や店舗などさまざまな場所へ、ワイヤレス給電が広がる。左の写真は、自動車のコンソールにワイヤレス給電機能を組み込んだ試作品。右の写真は、NTTドコモのワイヤレス給電台。ANAの国内線ラウンジや映画館、喫茶店、リラクゼーション施設で体験プロモーションを実施している(クリックすると拡大します)。Qi規格に準拠した組み込みモジュールの展示も続々

左の写真は、Texas Intrumentsの参照設計。送電側と受電側ともに、同社の制御ICが使われている。右の写真は、Atmelの参照設計。送電側の型番が「ATWP5TA1」、受電側の型番が「ATWP5RSS」。送電側入力から受電側出力間の送電効率は、最大78%(クリックすると拡大します)。

左の写真は、Texas Intrumentsの参照設計。送電側と受電側ともに、同社の制御ICが使われている。右の写真は、Atmelの参照設計。送電側の型番が「ATWP5TA1」、受電側の型番が「ATWP5RSS」。送電側入力から受電側出力間の送電効率は、最大78%(クリックすると拡大します)。

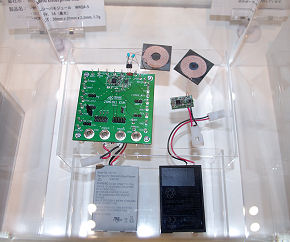

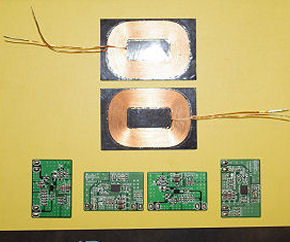

左の写真は、トライユーン・システムズ・ジャパンのQi規格に準拠した受電側モジュール「TS51011」。1セルのリチウムイオン電池の電力損失や温度上昇を抑えるように設計されているという。右の写真は、Bothhand EnterpriseのQi規格に準拠した受電側モジュール。出力電圧は5V、出力電流は1A。基板の寸法は、30mm×20mm(クリックすると拡大します)。

左の写真は、トライユーン・システムズ・ジャパンのQi規格に準拠した受電側モジュール「TS51011」。1セルのリチウムイオン電池の電力損失や温度上昇を抑えるように設計されているという。右の写真は、Bothhand EnterpriseのQi規格に準拠した受電側モジュール。出力電圧は5V、出力電流は1A。基板の寸法は、30mm×20mm(クリックすると拡大します)。NECトーキン、NFCアンテナと共用したワイヤレス給電システム

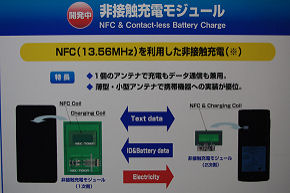

NECトーキンのNFC(Near Field Communication)を利用した、独自のワイヤレス給電システム。NFCアンテナとワイヤレス給電用コイルを共用していることが特徴。新たにコイルを取り付けなくても充電回路を追加するだけで、ワイヤレス給電機能を搭載できる。ただ、NFCに使う周波数は13.56MHzと高いため、この周波数で電力をやりとりしようとすると送電効率を高めるのが難しいという課題もある。試作品の送電効率は最大60%。今後、伝送効率の向上や、異物検知機能の実装といった改善を進める。2013年前半の製品化が目標。左の写真は、モバイル機器を充電するデモ。右の写真は、システム構成や特徴を紹介したパネル(クリックすると拡大します)。

NECトーキンのNFC(Near Field Communication)を利用した、独自のワイヤレス給電システム。NFCアンテナとワイヤレス給電用コイルを共用していることが特徴。新たにコイルを取り付けなくても充電回路を追加するだけで、ワイヤレス給電機能を搭載できる。ただ、NFCに使う周波数は13.56MHzと高いため、この周波数で電力をやりとりしようとすると送電効率を高めるのが難しいという課題もある。試作品の送電効率は最大60%。今後、伝送効率の向上や、異物検知機能の実装といった改善を進める。2013年前半の製品化が目標。左の写真は、モバイル機器を充電するデモ。右の写真は、システム構成や特徴を紹介したパネル(クリックすると拡大します)。パナソニック、電気自動車向けシステムを開発中

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.